突然の訃報を受けたとき、包む金額に迷う方もいるのはないでしょうか?

とくに会社関係の香典の場合は、故人の立場や贈り主の役職などによって香典の相場が変わるので、常識ある金額を理解しておく必要があります。取引先の方のお葬式であれば、香典のマナーは自分だけの問題でなく会社の信頼につながることも・・・。

この記事では、会社関係の人の香典の相場金額や取引先への香典で気をつけること、香典の書き方のマナーなどをご紹介します。香典のマナーを身につけて大人の対応を心がけましょう。

会社関係の人に送る香典は独断ではなく周りに相談

会社関係の人への香典は、自分と同じ立場の同僚らとは包む金額を揃えるなど、周囲と歩幅を合わせることが大切です。故人との付き合いが濃かったとしても、上司や社長よりも多く出さないように気をつけ、立場を配慮する場面もあるかもしれません。

また、個人でなく部署単位など連名で出すことも多くあるため、故人と特別な親交がない場合は、一人で判断するのではなく周りの同僚・上司に必ず相談をしましょう。組織の一員としてふさわしい行動が求められます。

香典の金額は、故人の役職や立場、贈り主の年齢や関係性などで決まります。生前、故人とどれだけ親交があったか、個人的な付きあいの有無なども重要な判断材料です。もともと香典の金額には絶対的なルールや法律が定められているわけではありませんので、自分の立場に合った相場を周りとも相談しながら決めていきましょう。

【徹底解説】連名で香典を出すときまとめ!香典袋の書き方・金額の決め方

連名で出す香典の金額の相場は?金額の決め方と集め方のマナー

夫婦連名で香典を出す時の金額相場は?書き方から渡す時のマナーまで

【テンプレート付】3名以上の連名は別紙を用意!香典の中袋に入れる別紙の書き方

連名の中袋って全員分の名前を書くの?連名で出す香典中袋の書き方徹底解説!

香典を連名で包むのはマナー違反?連名にしていい時としてはいけない時

自分の所属する会社関係の場合は1万円以内が相場

会社関係の香典は、故人が自分の所属する会社か取引先の会社かにより金額が変わります。

自分の所属する会社の場合は1万円以内が相場です。この金額は故人の役職で変動するためすべて一律ではありません。また生前の付き合い度でも差が出るので、立場に応じた香典を包むことがマナーといえます。

実際に包む金額は、故人との付き合いの深さや周りとの相談によって決めますが、ここではひとつの目安として一般的な相場を紹介いたします。

| 関係性 | 本人 | 両親 | 家族 |

|---|---|---|---|

| 部下 | 3,000円 ~ 10,000円 | 3,000円 ~ 5,000円 | 3,000円 ~ 5,000円 |

| 同僚 | 3,000円 ~ 10,000円 | 3,000円 ~ 10,000円 | 3,000円 ~ 5,000円 |

| 上司 | 5,000円 ~ 10,000円 | 3,000円 ~ 10,000円 | 3,000円 ~ 10,000円 |

| 役員 | 5,000円 ~ 10,000円 | 5,000円 ~ 10,000円 | 5,000円 ~ 10,000円 |

| 社長・会長 | 5,000円 ~ 10,000円 | 5,000円 ~ 10,000円 | 5,000円 ~ 10,000円 |

基本的には3,000円~10,000円以内の間が相場になりますので、周りと相談しながら相場内に収まる金額を包むようにしましょう。

どうしても判断が難しい場合や、周りに相談できる相手がいないような状況であれば、5,000円を包んでおけば大きなマナー違反にはなりません。

ここからは、故人の立場別に細かく見ていきましょう。

部下関係

ひとことに「部下」と言っても、会社の規模によってはあまり関わりがない関係性のことも考えられます。直属の部下なのか、家族同士の付き合いがあったのか、など、仕事上・プライベートそれぞれの関わりの深さを考慮して香典を用意しましょう。

部下本人

故人が部下本人の場合、直属の部下であったか、同じ部署で働いていたか、などの関係性が重視されます。3,000円から1万円ほどの間が一般的ですが、自分の上司よりも包む金額がオーバーしないよう十分留意する必要があります。

また、可能であれば部下の同僚よりも少ない金額にならないように、同じ金額か少し多めに包むようにします。

部下の両親

通常、仕事上だけの関わりであれば部下の両親とは接点が少ないため、香典自体を用意しないか、部署単位などの連名で用意することが多くなります。

あくまでも相場の金額ではありますが、5,000円以内に納めるのが一般的な相場となります。仕事との関わりだけではなく、私的交流の有無や自分の年齢などを考慮して決めるようにしましょう。

部下の家族

部下の家族への香典も贈り主の立ち位置により差があります。もしも会社を代表して弔問するときは、香典の金額だけではなく、故人の宗教や宗派など調べ、用意する香典袋などのマナーについても確認しておきましょう。

香典の相場としては、3,000円~5,000円です。

同僚関係

入社時から親交やコミュニケーションの機会も多く立場が近いことも多い同僚。会社関係の人の中でも、関わりの深さの個人差が出やすいため、香典の金額に大きな差が出ることもあります。

同僚本人

同僚本人の場合、20代若手社員の場合は3,000円ほど、30代中堅社員は5,000円ほどが一般的です。とくに親しかった場合に相場より高い金額を包むことは問題ではありませんが、大きすぎる金額を包むことは配慮に欠けたマナーといえます。

特に、上司や会社の役員・社長よりも多く包むことがないよう配慮をしましょう。

同僚の両親

同僚の両親の場合、20代と30代は3,000円から5,000円が相場ですが、故人との面識の有無や同僚との付きあいの深さで金額を木めるようにしましょう。

例えば学生時代からお世話になっていた場合や、プライベートでの交流があった場合などは多めに包むようにします。

同僚の家族

同僚の家族とは面識がない場合も多く、香典の相場は高くて5,000円ほどでしょう。複数人での連名や「香典を包まない」という選択も珍しくありません。

上司関係

上司関係に香典を贈る際は、自分と同じ立場にある同僚との間で金額にばらつきが出ないよう、互いに調整しあうことがポイントです。

上司本人

故人が上司本人の場合は、どれくらいの期間共に仕事をしたか、深い接点はあったか、など会社での関係の濃さが金額に関わります。個人で用意するときの相場は5,000円から1万円です。金額はあくまでも目安で、部署単位などの連名で用意することも多くあります。

上司の両親

上司の両親のときは香典を用意しないことが多いようです。もしプライベートでの交流があり、個人で用意する場合は5,000円が平均的な金額相場となります。

連名で用意する場合は一人◯◯◯円ずつなど金額を設定して個々の負担が平等になるようにします。

上司の家族

上司の家族についても香典自体どのようにするか周囲と打ち合わせが必要です。用意する場合は3,000円から1万円の間が相場でしょう。

役員関係

故人が役員などの場合、会社規定などがあればそれに従いますが、規定がない場合は通常の上司と同じような相場で包むことが一般的です。

役員本人

故人が役員本人の場合は5,000円~10,000円程度が相場の金額です。

役員のお葬式の場合は、会社や部署単位で連名で包むことも多く、その場合は代表者のみお葬式に参列することが一般的です。

役員の両親

役員の両親については個人で香典を用意することはほとんどありません。5,000円から1万円が相場ですが複数人で包む場合は金額に端数が出ないよう区切りのよい数を包みます。

役員の家族

役員の両親と同じく5,000円から1万円が相場です。複数人連名で包むときは、集めた合計金額が4や9などの忌み数字にならないように注意しましょう。

※自分が役員として香典を出す場合

会社で香典に関する取り決めがある場合は速やかに部下に指示を出して、全体の管理を怠らないように努めます。また、個人で出す場合は1万円以内が相場といえますが、部下が包む金額以上かつ社長の金額は上回らないようバランスを保持します。

社長・会長関係

社長・会長関係のときは、香典を部署単位でまとめて出すことが一般的ですので、会社の方針に従います。個人で重複して出してしまわないよう協調性のある行動に努めましょう。

社長・会長本人

社長・会長本人のときは5,000円以上が平均的といえます。部署内でまとめて用意することが主流ですが、家庭的な会社では個人で用意することもありますので、社内の担当者に事前に確認しておきましょう。

社長・会長の両親

社長・会長の両親のお葬式は、会社のなかでも役職の限られた人のみ参列することが一般的です。会社のルールに従い上司からの指示を待ちましょう。仮に個人で用意するときは5,000円から1万円が相場です。

社長・会長の家族

社長・会長の両親以外の家族の場合も、会社のなかでも役職の限られた人のみ参列することが一般的で、近年の家族葬の増加により香典を辞退する遺族も少なくありません。

会社の規定だけではなく、香典を出していいのかどうかも確認し、個人で出す場合の相場は 5,000円~1万円ほどを包むようにします。

※自分が社長・会長として香典を出す場合

社長・会長の立場として香典を出す場合は、部下の金額を下回らないように注意します。金額の相場としては5,000円から1万円です。

気持ちとしては10万円程度の香典を出したいところだと思いますが、香典を受け取った遺族は返礼を行うことがマナーですので、あまりにも多い金額では遺族に負担をかけることになります。

遺族の負担を考えると、香典は相場内(5,000円~1万円)に納め、弔慰金として会社から遺族に渡すことを検討しましょう。

また、お葬式は社員の参列が一般的ですが、仮に参列する場合は会社の顔として礼節を重んじて、失礼のない対応を心がけましょう。

OB関係

会社関係の人の中には、元同僚や元上司のように会社のOBの方もいらっしゃいますよね。OB関係の場合、故人の役職に関わらず5,000円から1万円が相場ですので、相場の範囲内で個人との関わりの深さをもとに判断しましょう。

元同僚

個人で用意する場合5,000円から相場金額といえます。故人との縁の深さや年齢で変動しますので社内の動きをよく確認して自分だけ目立つ行動は控えましょう。

元上司

自分よりも離れた立場の先輩や、上司の包む金額をよく確認しておきましょう。高額を包みすぎると遺族の心労につながりますので注意します。こちらも一番少なくて5,000円から最大1万円が相場です。

元部下

元部下の場合は5,000円からが相場です。一人だけ高い金額にならないように最大相場の1万円以内で同じ立場の人と同額になるよう十分に配慮します。

元社長・会長

こちらも香典を個人で出すときは1万円以内が相場です。複数人でまとめるときは全額3万円以内になるようにしましょう。

元役員

香典の金額にも注意が必要ですが生前の感謝と故人を偲ぶ気持ちが大切です。お葬式に参列するときは謹んで冥福を祈りましょう。5,000円から1万円が相場です。

※OBの家族の場合は?

故人がOBの家族の場合の香典は5,000円から1万円以内が相場といえますが、個人で包むことはほとんどありません。仮に個人で包むときは、周りと打ち合わせをして自分本位な行動は避けるようにしましょう。

※自分がOBとして香典を出す時

近年は家族葬が増えていて遺族が香典を辞退することがあります。個人で出す場合は5,000円から1万円ほどが相場ですが、事前によく確認し、同じ立場であるOB社員の考え方を参考にするとよいでしょう。

自分がパートやアルバイトでも包む必要はある?

アルバイト・パートの場合でも香典を包む機会があります。

個人で包む場合には同じアルバイトやパートの人と相談して金額を揃えましょう。また連名で包む案内があった場合は、会社の規則を事前に確認して上司の指示を待ちます。いずれにしても社会の常識内で行動することが、故人や遺族に対する礼儀になります。

会社から香典を出す場合

会社では社長名で香典を出すことが多くあります。

故人が社員の場合の相場は5万円から10万円ほどで、勤続年数で金額が変動する傾向があります。また故人が社員の家族の場合は1万円から5万円が相場です。なかでも配偶者の相場は最も高く5万円ほどでしょう。会社から香典を包むときは服務規定に従うことが最低限のルールです。

取引先の会社への香典相場は役職によって変わる

仕事でお世話になっていた取引先の人への香典は、相手の役職によって金額が変わります。

個人で関わりが深い人であったとしても、取引先となると組織同士の付き合い方を重視しする必要があるため、個人的な判断では難しい場面も多くあります。会社間での関係を尊重してふさわしい金額を包みましょう。

取引先に出す場合は必ず会社に確認

取引先への香典は個人で用意するのではなく会社として用意することがほとんどです。

取引先との関係性から包む金額に動きがあるため、自分の会社の担当者に必ず確認しましょう。個人の勝手な判断は会社同士の信頼関係を壊してしまうこともあるため、特別な事情がないかぎりは会社の最終的な判断に従います。

故人が社長・会長の場合の香典相場

故人が社長・会長の場合の相場は3万円から10万円です。

会社名で香典を出す場合、取引先との関わりの大きさによってはさらに高い金額になることもありますが、3万円弱が平均的とされています。

香典に代えてお花を贈る場合がありますが、この供花の平均予算は1万5,000円ほどです。届けるタイミングを誤ると失礼にあたりますので適切な時間帯を選びます。(供花については葬儀を取り仕切る葬儀社に相談をするようにしましょう)

故人が役員や担当者の場合の香典相場

故人が役員の場合の相場は1万円から10万円、担当者の場合は5,000円から5万円ほどです。とくに役員に関しては金額に大きな振り幅がありますので会社の指示に従いましょう。

取引先の親族の方の場合の香典相場

例として取引先の社長親族の場合をあげると相場は1万円から5万円です。関係性にもよりますが1万円ほどを包む場合が多い傾向です。

※個人で出す場合

個人で香典を用意する場合、不祝儀袋の名前には社名を書かずに一般の香典と同じようにして出しましょう。

名前のみ記載することで、遺族に対して会社とは別の個人的な立場からであることを伝える目的があります。この場合の香典の相場は、故人が付きあいのあった担当者の場合で1万円ほどです。

急な訃報で会社帰りに弔問・参列する場合

急な訃報を受け、準備がない状態で出勤していて、会社帰りの弔問・参列に何を準備したらいいのかわからない・・・という方もいらっしゃると思います。

基本的にはお通夜前の弔問、お通夜への参列の場合は喪服などは着用せず、平服で「駆けつける」ことがマナーとされています。

平服とは「普段着ている服」と検索で出てくると思いますが、弔事での平服は略喪服のことを指します。男女ともに黒ではなく、紺やグレーのスーツでOKです。

ただし、ストライプなどの柄が強く入っているものは避けるようにしましょう。

香典の書き方と包み方

遺族は不祝儀袋の記載内容から贈り主を把握するため書き方や包み方には気をつけなければなりません。ここでは、正しい香典のマナーをご紹介します。

連名での香典については「【徹底解説】連名で香典を出すときまとめ!香典袋の書き方・金額の決め方」で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

会社関係の香典の書き方

会社で香典を出すときは通常と書き方が異なり様々なケースがあるので注意が必要です。

不祝儀袋の表面には薄墨の筆ペンで表書きと名前を書きましょう。表書きは宗派により内容が異なりますが、故人の宗教・宗派がわからない時は「御霊前」もしくは「御香典」と書くようにします。

名前の部分は贈り主の立場により書き方が変わるため、ここから詳しく解説していきます。

会社の代表として社長名で香典を出す場合

会社関係の香典のなかでも一般的な書き方の社長名で出す場合です。

不祝儀袋の表書きにある水引の下部分に「代表取締役◯◯◯◯」と社長名を書きます。縦方向で中央の位置になるようにしましょう。社長名の右隣には「株式会社◯◯◯◯」と社名を小さく書きます。

会社名だけを書く書き方が紹介されている記事も多くありますが、社長名で出す方が失礼がない書き方になります。「社長=会社の代表」ですので、できれば会社名だけではなく社長の名前も書くようにしましょう。

上司の代わりで香典を出す場合

上司の代理人として香典を出す場合、不祝儀袋に上司の部署と名前を「◯◯部◯◯◯◯」と書き、その下に「代」と書きます。「代」と記すことは代理で参列しているという意味になります。

複数人の連名で香典を出す場合

連名の場合はその人数によって書き方が変わります。

3名以下の場合は不祝儀袋の表書きに代表者の名前を書き、左方向に向かって立場の高い順番で記します。4名以上の場合は、全員の名前を書くと見にくくなりますので、代表者の名前のみ書き、左側に「外一同」と書きましょう。

この場合、別紙に全員の名前と金額の記入し詳細として添えます。

三名以上の名前を書くときは、短冊を使用するかどうかで全ての人の名前を書くか省略するかを決めます。

【短冊を使うとき】・・・三名以上は「代表者 + 外一同」

【短冊を使わない時】・・・四名以上は「代表者 + 外一同」

外一同と省略する場合は、必ず別紙を同封し、誰が香典を出したのか遺族の方にわかるようにしておきましょう。

香典に会社名を書くとき・書かないときの違い

会社名を書くときは、組織として香典を出す場合で、会社関係の香典では一般的とされています。

また会社名を書かないときは、個人で出す場合、夫婦連名で出す場合、複数人連名で出す場合などがあり、贈り主が会社でない場合です。

香典は誰から贈られたものか遺族が区別できるようにしなければなりません。会社名を書くときは、「会社名」「役職」「氏名」を書くことが基本ですが、会社名を省略することなどは避けて小さな字で正式に書きましょう。

会社関係の香典の包み方

会社関係に限らず、お葬式やお通夜に持参する香典袋のマナーは、その人の人柄を表すことにもつながります。特に会社関係のお葬式の場合では、プライベートだけではなく仕事への影響が出てしまうこともあるかもしれません。

お葬式のマナーには宗教・宗派も関係してきますので、完璧な「正解」がない場面もありますが、最低限のマナーを守り、ご遺族に失礼の内容に配慮ができるようにしましょう。

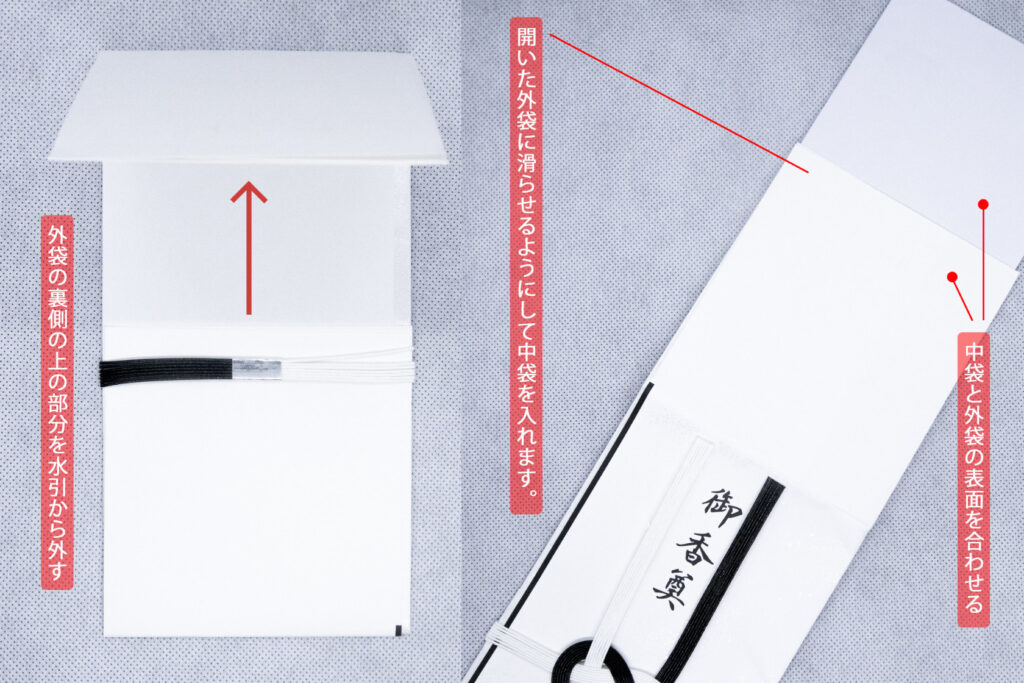

香典袋の包み方

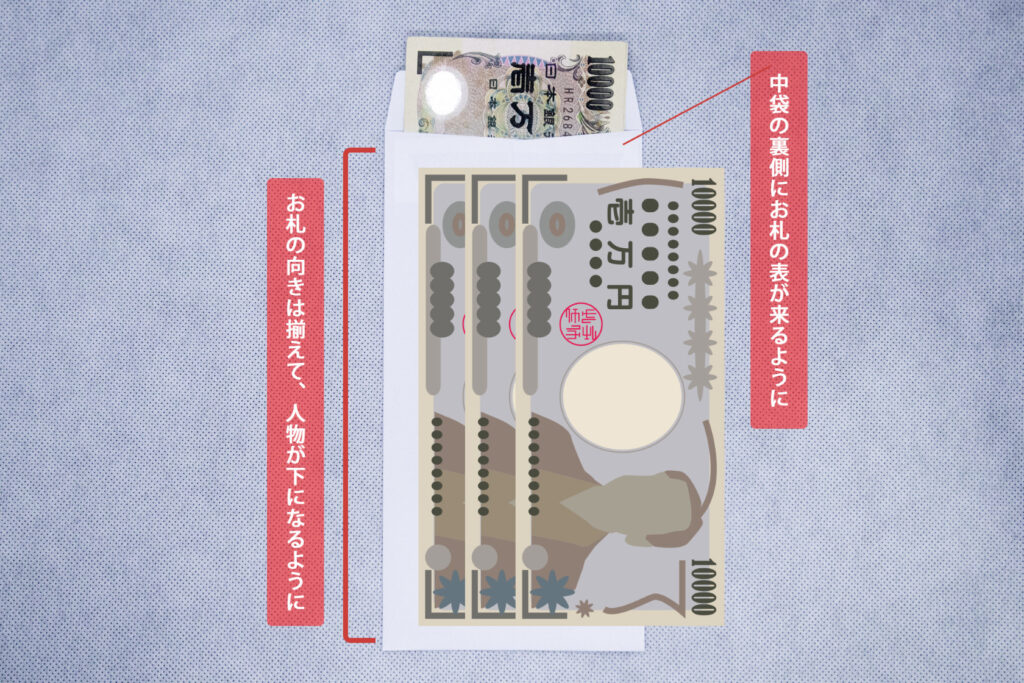

香典袋にお札を包む時、お札の向きと香典袋(外袋)に裏側の重なり順によって、悲しみを表すことができます。

逆に、向きを間違えてしまうと結婚式などのお祝い事を意味することになるので、包むときの向きについては特に注意が必要です。

中袋がある香典袋の場合は、お札の向きを揃えた後、中袋の裏側にお札の表面が来るようにします。お札の上下については地域性もありますが、基本的には人物が下に来るように入れておきましょう。

外袋に中袋を入れるときは、水引を外さずに外袋の裏側から上下どちらかを引き抜くようにして開きます。写真では上から入れていますが、下から入れたほうが最後に水引に戻すときに戻しやすくなります。(下から入れる時は中袋の上下を間違えないように注意しましょう)

香典では悲しみを表すという意味からも、上側が後から重なるようにして外袋を閉じます。香典袋を立てた時、上から下に向けて流れがあるようになります。

逆にしてしまうと、結婚式などのお祝い事の「ご祝儀」の包み方になってしまいますので、必ず上側が上に重なるように注意してください。

袱紗(ふくさ)の包み方

香典は鞄に直接入れるのは避け、必ず袱紗(ふくさ)に包んで持参します。

袱紗はお葬式などの弔事だけではなく、結婚式などの慶事でも用いられますが、お葬式では弔事用で濃紺や深緑などのダークカラーのものを使いましょう。袱紗の用意がない場合、奉書紙かハンカチで代用することもできます。

ここでは台付袱紗の包み方を簡単にご紹介します。基本的な手順は台があってもなくても同じ手順で包むことができるので、参考にしてみてください。(結婚式などの慶事では反対の手順で包みます)

お葬式などの弔事では、袱紗が左開きになるように香典袋を包むため、爪が付いている場合は爪が左側になるように袱紗を開きます。もし爪がついていない場合は台が右側になるようにします。

※爪も台もない場合は袱紗が菱形になるような角度で、机の上などに開いてください

袱紗も香典袋と同じで、上から下に重なるように包みます。

爪付きの袱紗の場合は、留め具(爪)がついているのでしっかりと留めて中の香典が落ちないようにします。

留め具がついていない袱紗や、ハンカチ・風呂敷で代用する場合は留めずに持参するか、紐などで軽く留めて完成です。

会社関係の香典に関するよくあるご質問

- ご遺族が香典を辞退された場合どのようにすればいいですか?

- 香典以外のお花(供花)や供え物を贈る方法もありますが、香典と一緒に贈り物も辞退されていることがあります。担当の葬儀社や喪主に確認をし、辞退されている場合は無理に渡すことのないようにしましょう。

- 会社関係のお葬式には必ず参列すべきですか?

- 普段から面識がある方のお葬式は参列することが一般的ですが、業務の都合上など、代表者のみの参加となる場合もあるため会社や上司に確認をしましょう。

- 香典の金額で気をつけることはありますか?

- 4や9の忌み数字にならないようにします。香典の金額だけではなく、包むお札の枚数にも注意しましょう。

会社関係の場合、連名で包むこともあるため、香典を集める時の金額の調整なども必要になります。

- 会社名で香典を受けとったとき、香典返しは必要ですか?

- 「会社名義」での香典の場合、会社の福利厚生として出されているのでお返しの必要はありません。ただし、会社名義ではなく個人名で包まれた香典にはしっかりとお返しを送るようにしましょう。

まとめ

会社関係でも個人の知り合いでも、香典に関するマナーの基本は変わりませんが、会社関係の場合は自分の立場だけではなく周りの人の立場にも配慮する必要があります。

今回の記事の要点をまとめてみます。

- 会社関係の香典の金額は、故人の役職や贈り主の立場で変わる

- 相場は1万円以内が多いが、自分だけで判断するのではなく立場を考慮して周囲と相談して決める

- 香典について会社独自の規定があれば従う

- 会社名で香典を出すときは不祝儀袋は社長名を中央に、右側に小さく会社名を書く

- 4人以上の連名で香典を出すときは、不祝儀袋に別紙を添えて全員の名前と金額がわかるようにする

- 香典は袱紗に包んで持参する(奉書紙やハンカチの代用可)

基本的には上司など周りに相談をしながら、香典の金額や参列者を決めるようにしましょう。また、会社の規模によって、社内規定がある場合もあるので、規定がある場合は規定に沿った対応が必要です。