会社関係や大学のサークルなど、香典を連名として送る機会は長い人生一度はあるもの。

今この記事を読んでいるあなたも、普通の香典の書き方すら正しく知らないのに、連名の取りまとめを依頼されてしまって困っているのではないでしょうか。

今回の記事では「香典の書き方がわからない」という方でも、連名の取りまとめができるように「香典を連名で贈る時の方法や注意点、渡す時のマナーまで」を詳しく解説していきます。

また、シーン別で金額や書き方などもまとめてありますので【保存版】として、ブックマークをして活用してくださいね。

最初にチェック!その連名は本当に連名として出して大丈夫?

香典は世帯ごとに包み、世帯の代表者(世帯主)の名前を書くのが基本。

会社の人全員で参列するためにはお葬式の会場が小さすぎるなど、参列者側で配慮をして連名で包むことも多々あります。

注意しなくてはいけないのが、その連名が正しい連名かどうか。場合によっては連名ではなく、代理で出すべき香典もあるので、ご自身の状況によって正しい判断ができるようにしましょう。

連名にするとき

明確な決まりがあるわけではなりませんが、連名で出すという方法は「団体を代表して参列する場合」に用いる方法と考えておきましょう。

特に最近ではお葬式を縮小化する流れがあるので、なるべく小さな斎場で式が行われることが多くあります。そのような場合に何十人という団体で参列するわけにはいかないので、連名として代表者が参列する。という考え方です。

下記のような関係性の時に、一般的に連名を用いることが多くなります。

- 会社関係

- 学校関係(サークル関係)

- 同級生・同窓生関係

代理と連名の違い

よくある間違いとして「お葬式にもお通夜にも参列できないから、一緒に香典包んでくれる?」と言って、友人や親戚にお金だけを渡すパターン。

これは「連名」ではなく「代理」として香典を出すのが正しい方法です。

本来は自分も参列できる立場にあり、当日参列できないときは連名ではなく代理。もしくは式の当日には弔辞を送り後日弔問をするようにしましょう。

【シーン別】3名以内の連名で香典を出すときの書き方例

連名で包むときは通常の香典と基本的な書き方は一緒でも、どうしても各スペースに限りがあるため、全員の名前を書くことが難しい場合もあります。

一般的には3名以内の連名であれば、特に省略する必要もなく、全ての方の名前と住所などを記入するのが基本です。

ただし、どうしても書き切れそうにない場合は、無理して書くのではなく、ご遺族が読みやすくなることを優先して別紙(3名以上の時の書き方参照)を用意するなどして対応しましょう。

会社・職場関係の連名での書き方

連名にする機会が最も多いのが、会社や職場関係の香典。部署などによっては集める人数が多くなるため、一人一人の金額を少しずつにする場合もあります。

そのような場合でも、全ての人が「世帯が別の人」になるので、それぞれの住所・名前・金額を個別に書いておく必要があります。

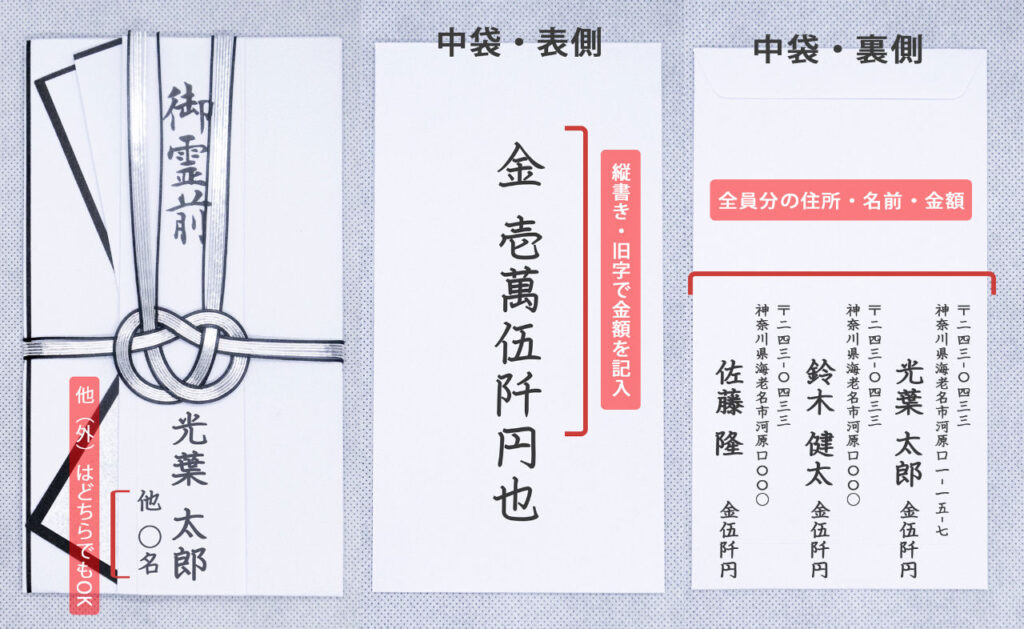

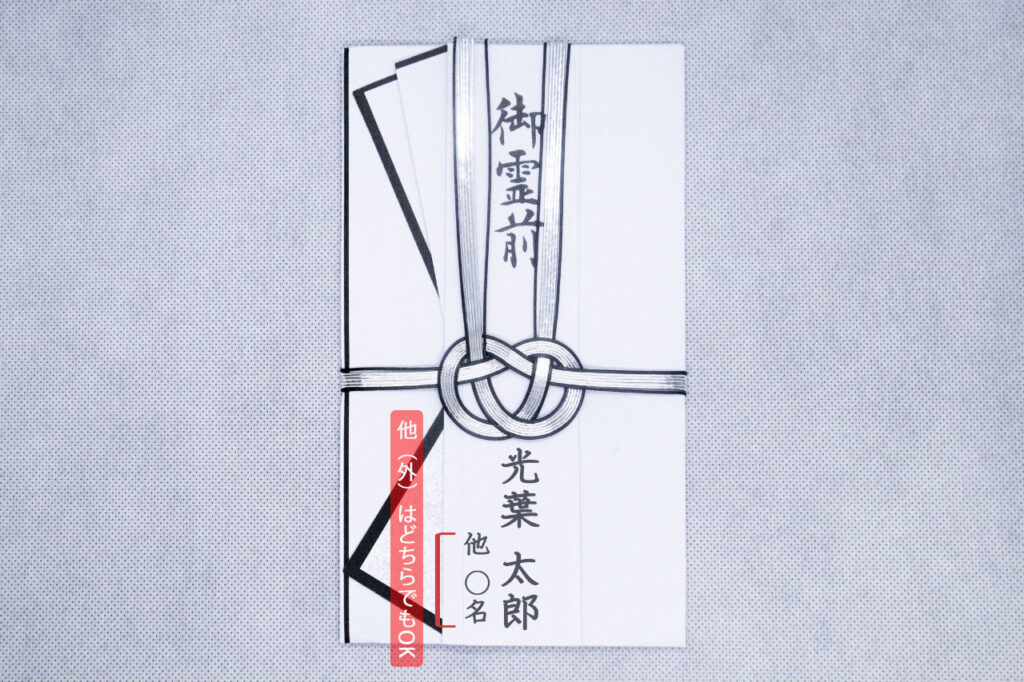

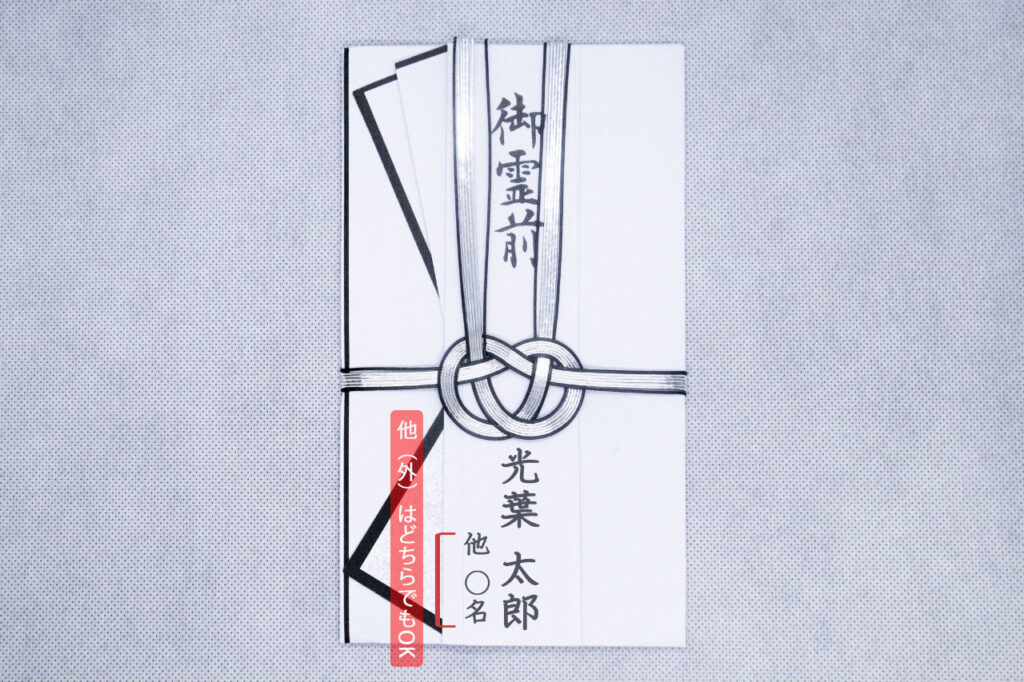

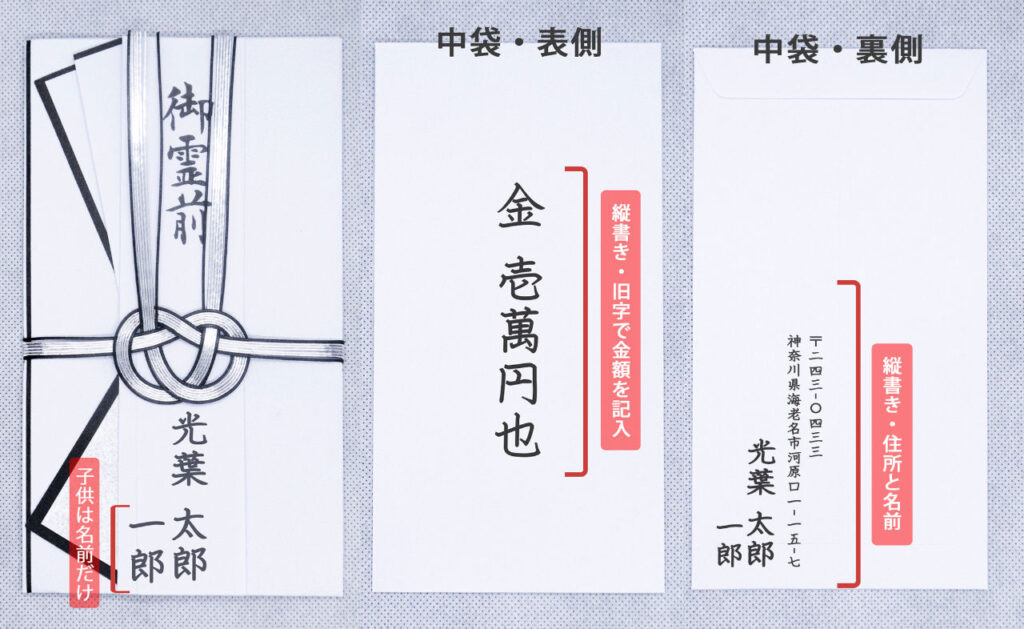

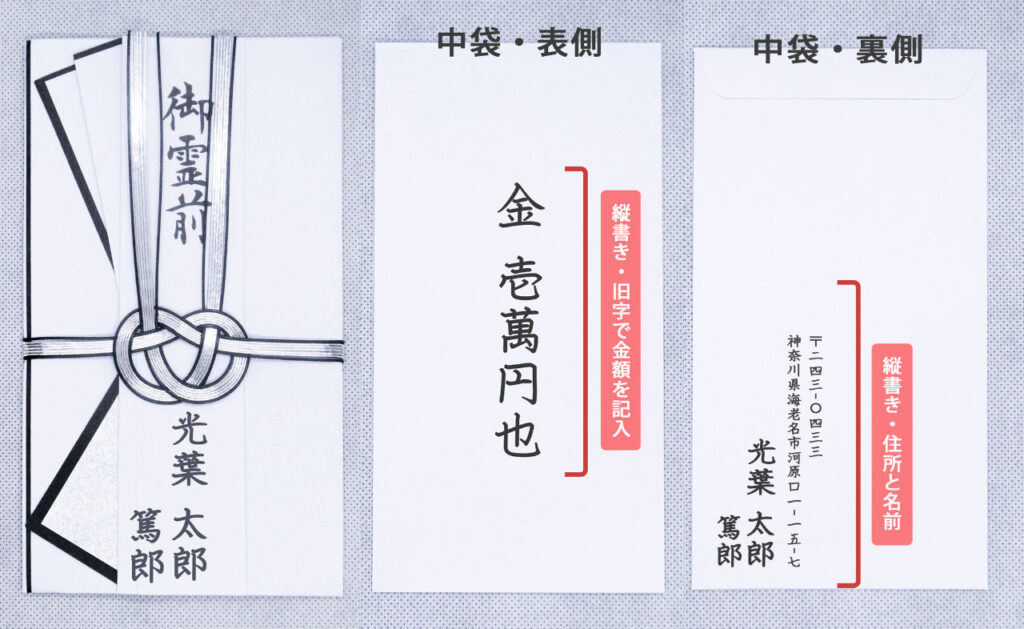

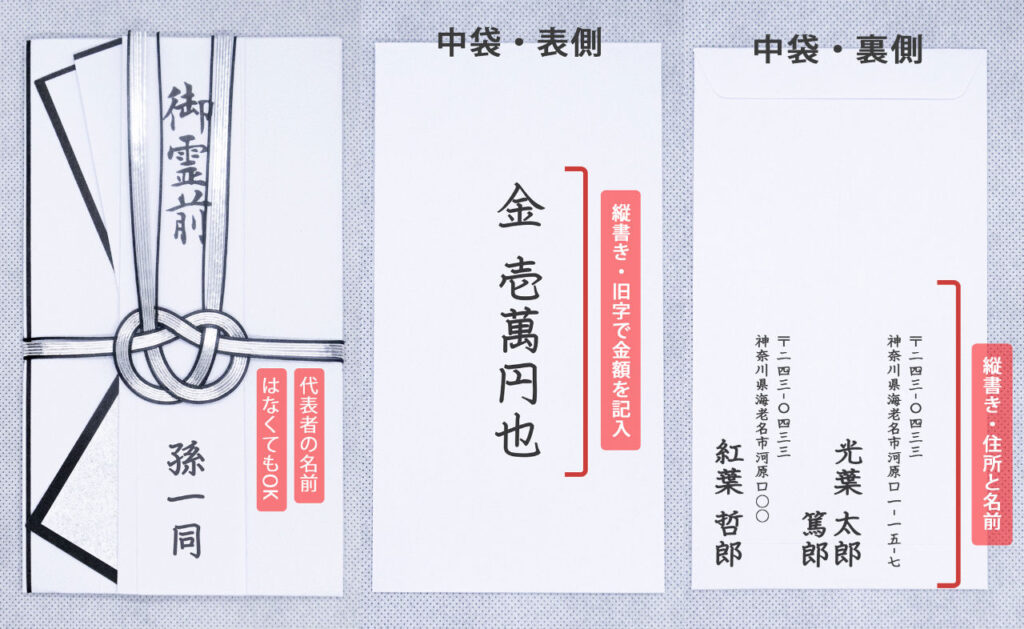

【外袋】名前の書き方

会社関係の連名の場合は、人数が3名以上になることがほとんどなので、代表者のみの名前を書き、その横に「他〇〇名」もしくは「部署名 + 一同」と書きましょう。

「有志一同」と書くことがありますが、これは厳密には間違いです。

有志は手を上げてくれた人だけで集めたという意味があり、一同は全員で集めたという意味になります。有志で集めた場合は無理に一同などという言葉を使わずに「他〇〇名」と書き、一同の場合は「部署名 + 一同」と書くようにすると間違いがありません。

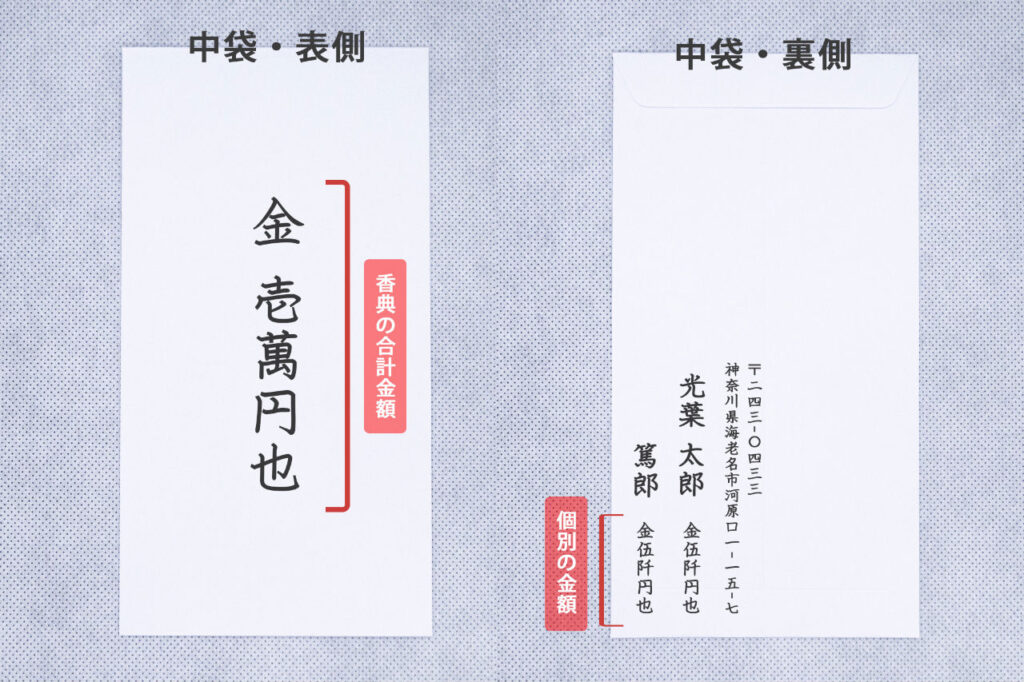

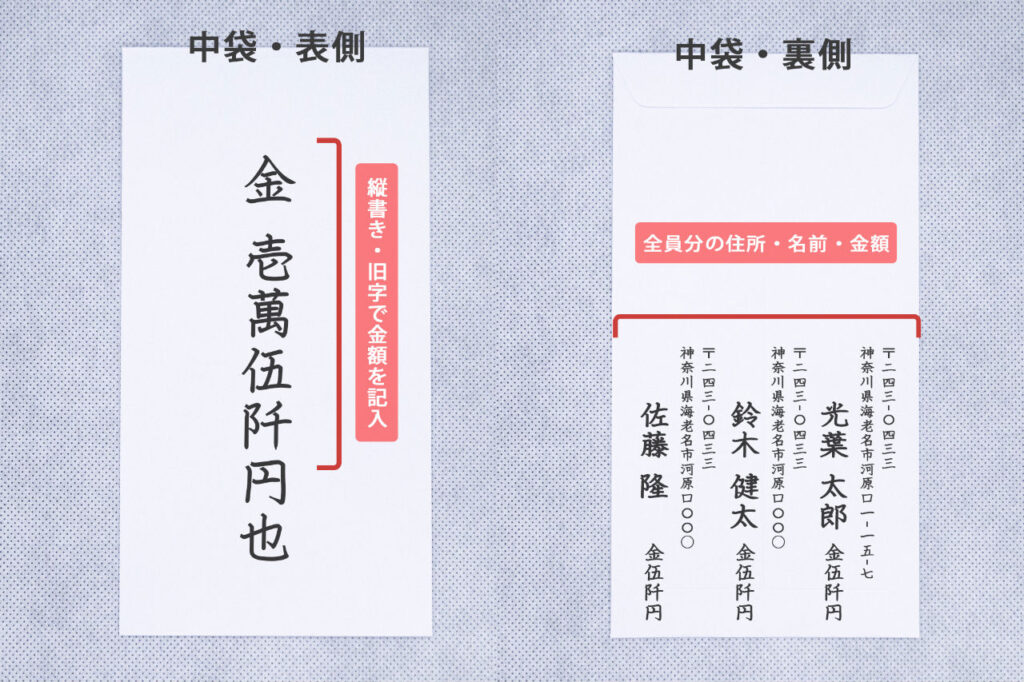

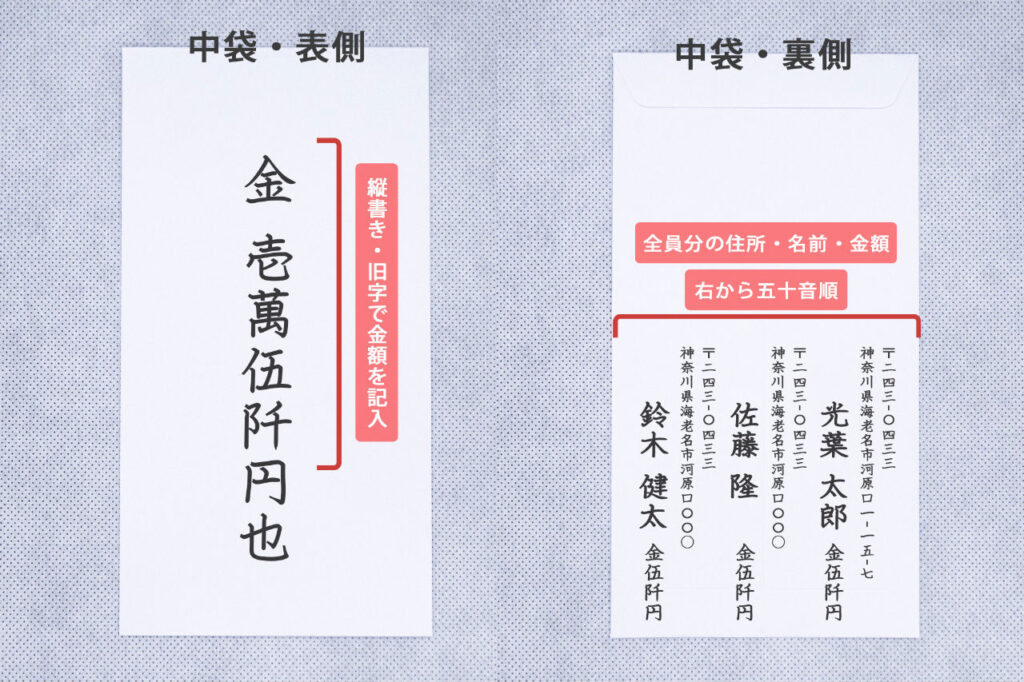

【中袋】金額・住所の書き方

会社連名の場合は、連名で包む人全員が世帯を別にしているので、それぞれの住所・名前・金額を明記するようにしましょう。

並び順は右側から立場が上の人になるように書きます。立場が同じ場合は五十音順になるように書きましょう。

3名程度までであれば、中袋があってもなくても書き切ることができると思いますが、書ききれない場合や4名以上の連名で包む場合は、別紙にて詳細を書くようにします。

連名で出すときの中袋の書き方については「連名で香典を出すときの中袋の書き方について」の記事で詳しく解説しています。

金額の相場

会社関係で包む場合、基本的には代表者が集める金額を決めるか、社内の規定によって決められた金額を集めます。

もしどちらの規定もない場合は、一般的な香典の金額相場を参考にしながら決めるようにしましょう。部署内全員から集める時など、集める人数が多い場合は一人一人の負担が大きくならないように配慮することが必要です。

| 故人との関係 | 20代 | 30代 | 40代 | 50~ |

|---|---|---|---|---|

| 両親 | 3万円 ~ 10万円 | 5万円 ~ 10万円 | 5万円 ~ 10万円 | 10万円 |

| 祖父母 | 1万円 | 1万円 ~ 3万円 | 3万円 ~ 5万円 | 5万円 |

| 兄弟・姉妹 | 3万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |

| 叔父・叔母 | 1万円 | 1万円 ~ 3万円 | 3万円 | 3万円 |

| その他親戚 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 友人・知人 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 |

| 上司 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 同僚 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

※会社として香典を出すとき

会社関係の弔事では、連名ではなく「会社」として香典を出す場合があります。

連名はあくまでも会社内の個人が集まって香典を作りますが、会社の代表(社長)や会社として香典を出すときは、連名ではなく代表者(社長)名、もしくは会社名で香典を出します。

このように会社として香典を出すときは、福利厚生費に当たるため「会社名」で包むのが一般的です。

金額の相場については「5,000円〜100,000円」と幅が広く、会社の規模や勤続年数などによっても異なるため、税理士などと相談して決めるようにしてください。

また、香典以外にも「死亡弔慰金」などの「慶弔見舞金制度」としてお金を送る方法もありますので、ご遺族の負担にならないような方法、税金関係も考慮して送るようにしましょう。

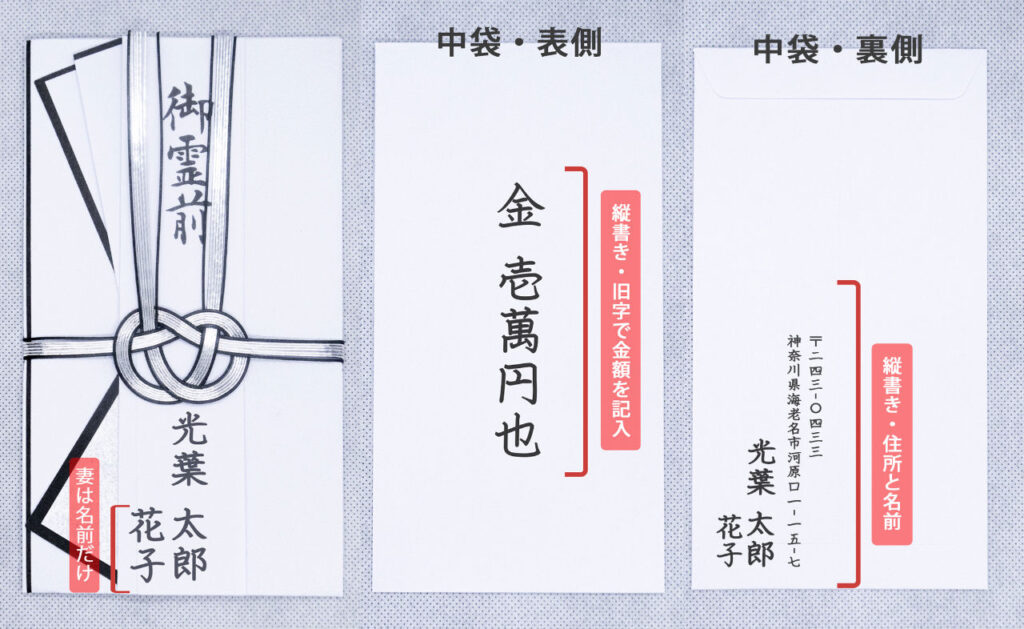

友人関係の連名での書き方

香典袋の書き方は会社関係の連名の時と変わりありません。ただし、友人関係には立場の上下がありませんので、名前の順番は五十音順になるように書くようにしましょう。

【外袋】名前の書き方

名前の書き方は他の連名と特に変わりはありません。短冊に書き切れる人数(2人程度)であればフルネームで全員分の名前を書きます。(右から五十音順)

人数が多い場合(3,4名以上)は、無理に全ての人の名前を書かず、代表者名+他○名と書いておきましょう。

【中袋】金額・住所の書き方

金額や住所の書き方についても、会社関係の連盟と書き方は変わりません。並び順だけ注意して書くようにしましょう。

金額の相場

友人関係の連名の場合、金額の相場は個人で包む金額と変わらない金額を包むようにしましょう。

ただし、高校生や大学生などの未成年の方の場合は、金額の相場が異なりますので、負担額が大きくなりすぎないように周りの大人に相談して金額を決めるようにしてください。

| 故人との関係 | 20代 | 30代 | 40代 | 50~ |

|---|---|---|---|---|

| 両親 | 3万円 ~ 10万円 | 5万円 ~ 10万円 | 5万円 ~ 10万円 | 10万円 |

| 祖父母 | 1万円 | 1万円 ~ 3万円 | 3万円 ~ 5万円 | 5万円 |

| 兄弟・姉妹 | 3万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |

| 叔父・叔母 | 1万円 | 1万円 ~ 3万円 | 3万円 | 3万円 |

| その他親戚 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 友人・知人 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 |

| 上司 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 同僚 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

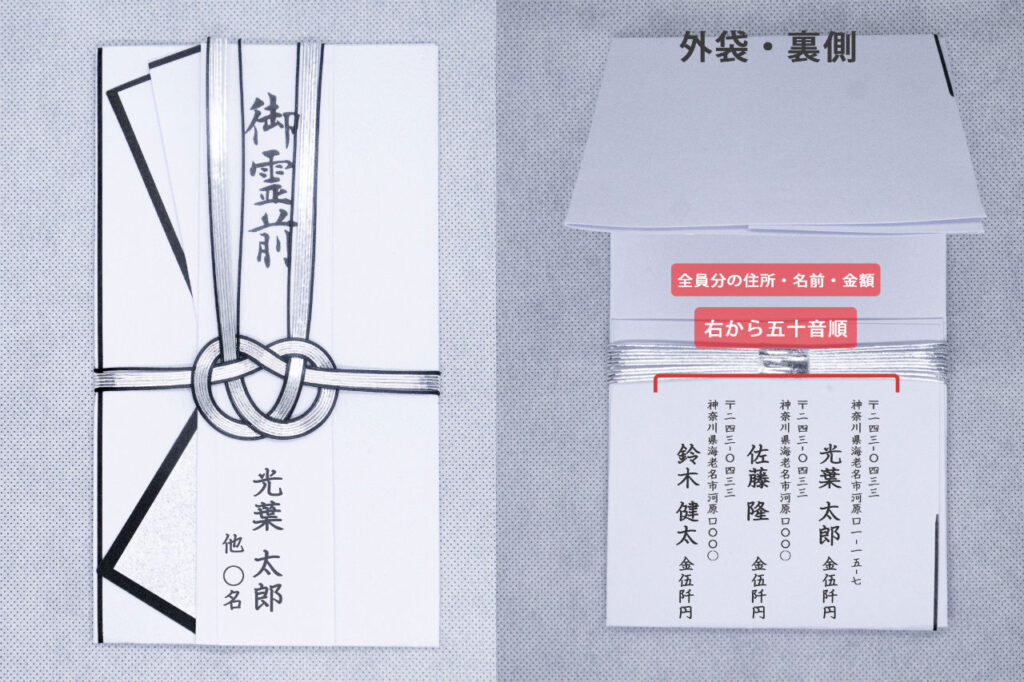

夫婦連名の書き方

よく検索されるキーワードとして「香典 夫婦連名」とありますが、夫婦で連名にすることは珍しく、基本的に夫婦で出す香典は夫の名前だけで香典を出します。

それは、香典の基本が「世帯ごと」であるからです。

連名とは香典を出した人全ての名前を記入する場合。夫婦で連名にする必要があるのは主に下記のようなパターンの時です。

- 妻の関係者の香典の場合で、妻の名前を書かないと遺族が誰か判断できないような場合(子供の学校関係など)

- 結婚して間もない夫婦(もしくは結婚式などを挙げずに周知されていない場合など)

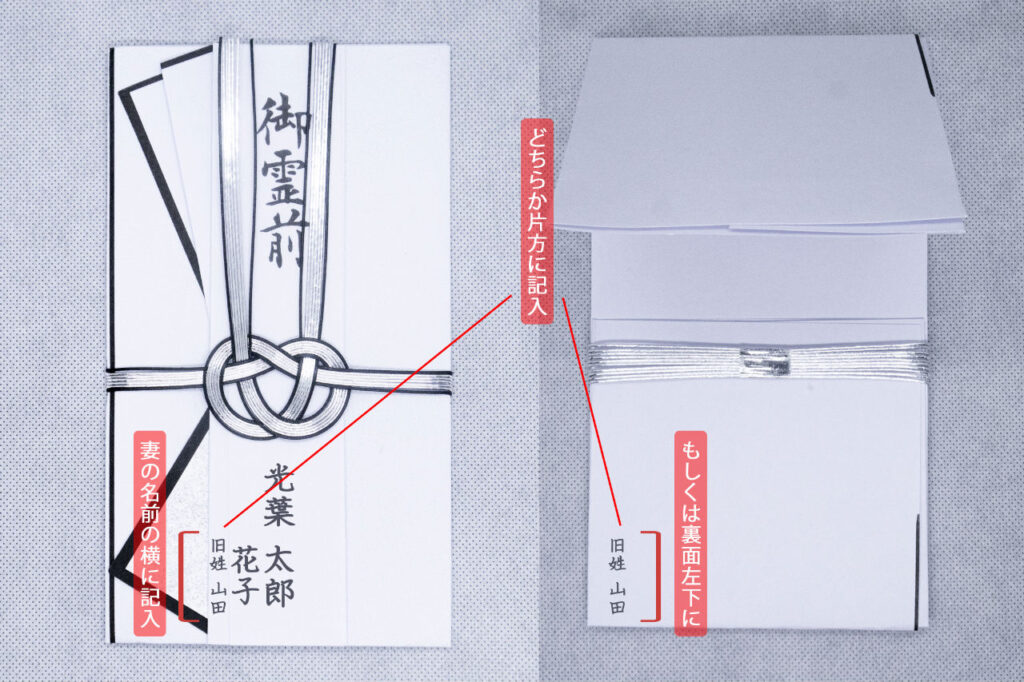

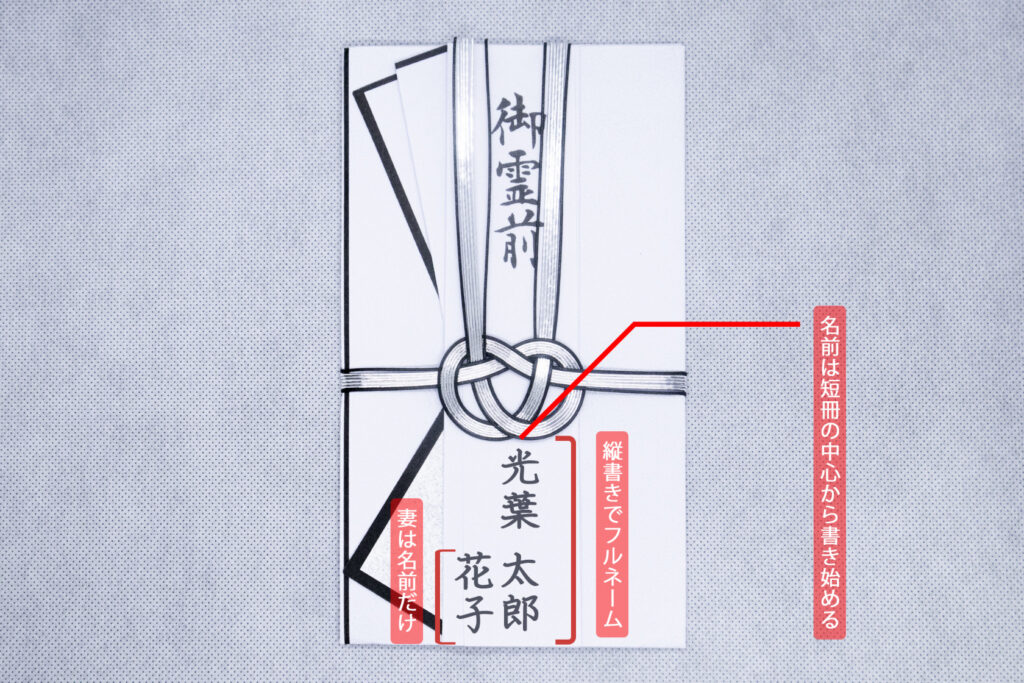

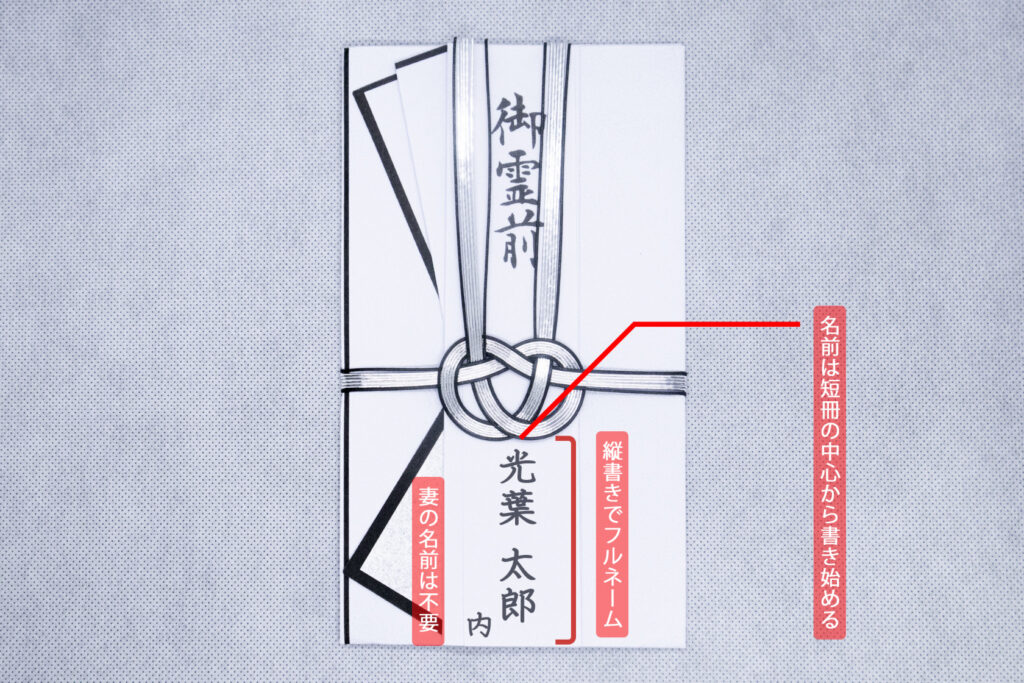

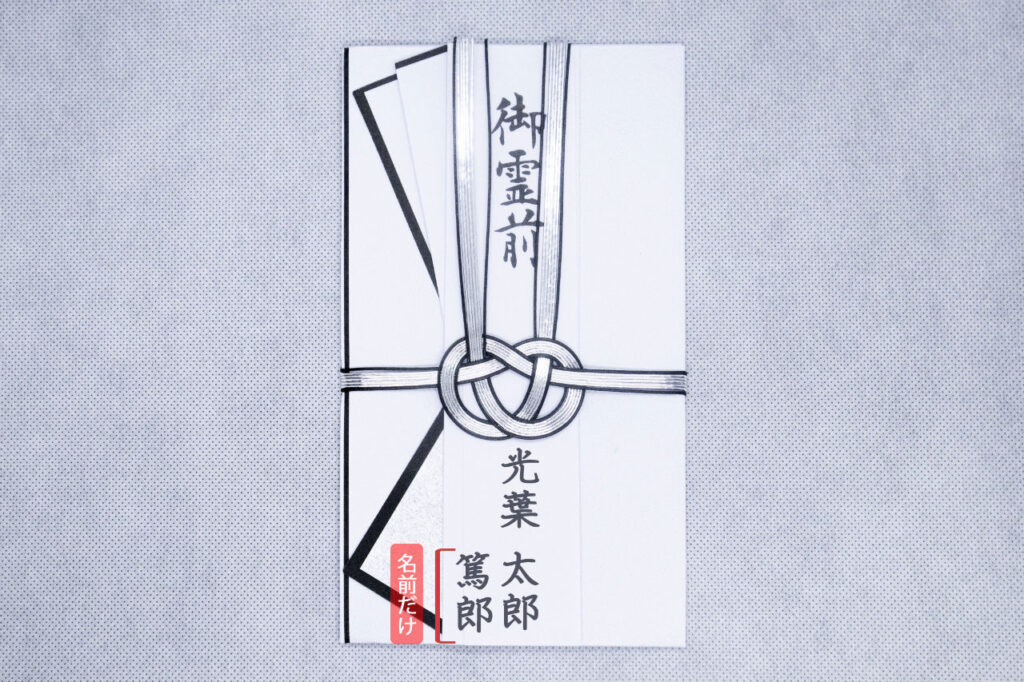

【外袋】名前の書き方

夫婦の名前を連名で書くときは、夫の名前を外袋の中央に書き、その左側に妻の名前を書きます。(妻の名前は苗字はなく名前だけでOK)

また、名前を書くのではなく「内」という妻を表す言葉を書く方法もあります。

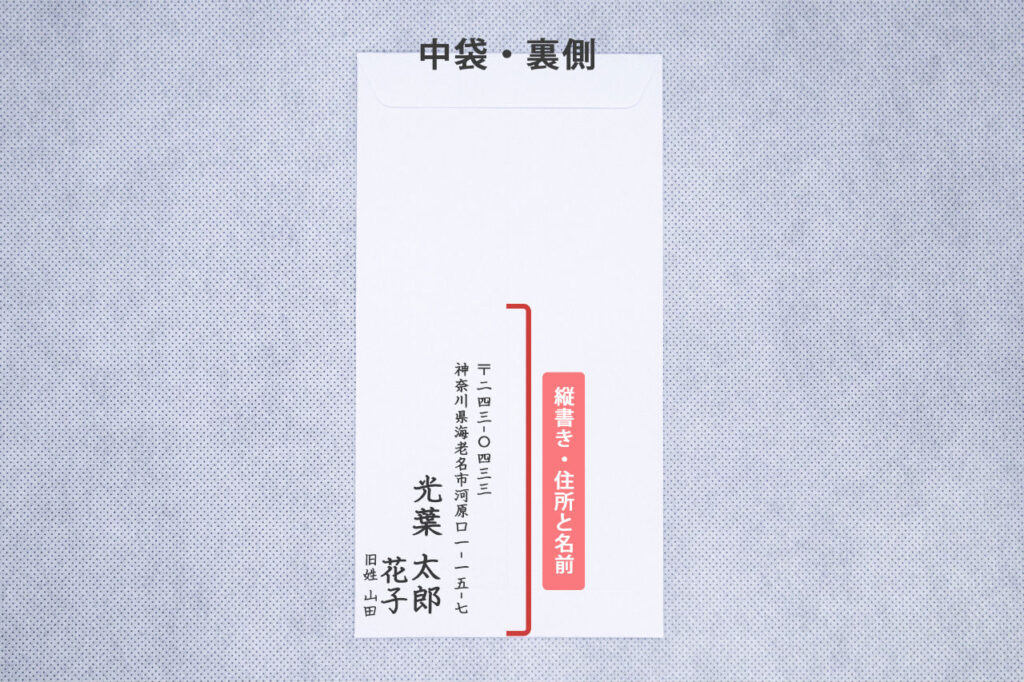

【中袋】金額・住所の書き方

夫婦連名の場合、妻の名前を夫の名前の横に書くということ以外、基本的な書き方などに変わりはありません。もし購入した香典袋に記入欄がある場合は、その記入欄に従って書くようにしましょう。

金額の相場

夫婦連名は、連名にしても夫の名前だけであっても「一世帯からの香典」なので、普段と包む金額を変える必要はありません。一人分(一世帯分)の香典として適切な金額になるように、下記の相場表などを参考にして包んでください。

| 故人との関係 | 20代 | 30代 | 40代 | 50~ |

|---|---|---|---|---|

| 両親 | 3万円 ~ 10万円 | 5万円 ~ 10万円 | 5万円 ~ 10万円 | 10万円 |

| 祖父母 | 1万円 | 1万円 ~ 3万円 | 3万円 ~ 5万円 | 5万円 |

| 兄弟・姉妹 | 3万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |

| 叔父・叔母 | 1万円 | 1万円 ~ 3万円 | 3万円 | 3万円 |

| その他親戚 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 友人・知人 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 |

| 上司 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 同僚 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

親子連名での書き方

親子で一つの香典を包む時は、その親子が生計を共にしているかどうかや、子供の年齢などを考慮する必要があります。

前述している通り、香典は世帯ごとに包むのが基本なので、未成年の子供の場合は世帯主が代表して一つの香典を出すことになり、特に連名として子供の名前を書く必要もありません。

ただし、子供の学校関係の方のお葬式などの場合、子供の名前を書かないとご遺族がわからない場合は、子供の名前を書いて「親子連名」という形で香典を包むようにしましょう。

子供がすでに成人している、生計を別にしている場合は、連名ではなくそれぞれが個別に香典を包みます。

【外袋】名前の書き方

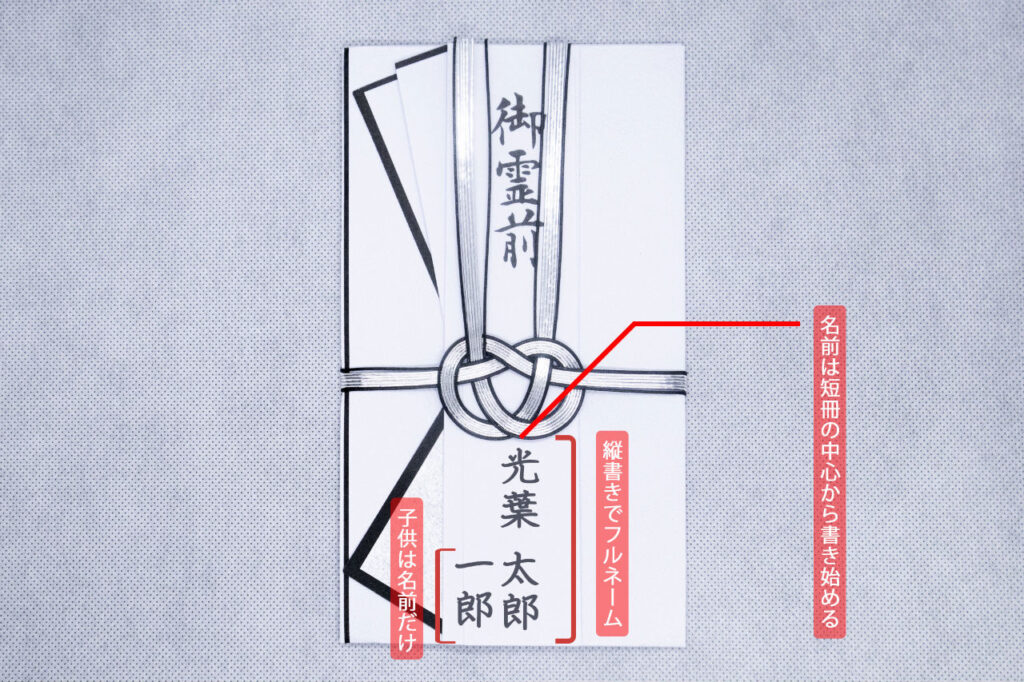

親子の連名の場合、名前の書き方は夫婦連名の時と同じく、世帯主の左側に子供の名前だけを記入します。

連名の時に二人以上の名前を書くとなると、どうしても名前全体を中心に書きたくなりますが、香典の名前の書き方としては、世帯主の名前が中央になるように書くのが基本。そのため、連名の場合は全体的に左寄りになるように名前を書いていきます。

【中袋】金額・住所の書き方

金額や住所の書き方についても、夫婦連名の時と書き方は同じです。もし子供が高校などの寮に入っている場合は、住所を別で書いても問題ありません。

金額の相場

親子の連名にする必要がある場面では、基本的に子供の学校の関係者の方が故人という場合がほとんどです。そのため、子供の収入状況に合わせた香典を包むことが望ましくなるのですが、親子連名にするということは子供の収入は0という前提があります。

このような場合、子供の年齢や収入などは気にせずに「3,000円」もしくは「5,000円」を相場として考えておきましょう。

また、香典の金額の考え方として「周りと足並みを揃える」ことも重要。子供関係の場合であれば、他の同級生の親御さんなどと相談して、一律の金額で包むことが理想です。

兄弟・姉妹連名での書き方

兄弟・姉妹の連名で包む時は、書き方としては夫婦・親子連名の時と同じ書き方になります。

また、親子連名の時と同様で、世帯を別にしている兄弟・姉妹の場合はそれぞれ別の香典を包むようにしましょう。生計を別にしている場合でも、親と同居している(二世帯住宅等)などの場合は一つの香典に連名として包むことがありますが、原則として個別に包むのがベターです。

そのような場合、あくまでも世帯は別なので、包む金額は二世帯分を包むようにしましょう。

【外袋】名前の書き方

名前の書き方は夫婦・親子連名と同様で、左側に書く名前は「名前だけ」を記入します。

兄弟姉妹の連名の場合、並び順は年齢順で書き、兄弟の人数が多い場合は代表者(長男もしくは年長者)のフルネームを書き、その横に「兄弟一同」と書きましょう。

【中袋】金額・住所の書き方

基本的な書き方は夫婦・親子連名と一緒で、金額や住所はまとめて書きましょう。

金額の相場

兄弟連名の場合、それぞれの兄弟が生計を別にしていることがほとんどですので、一人一人の年齢や収入などを考慮して、金額の調整をするようにしましょう。

その際、必ずしも兄弟全員が同じ金額を包む必要はなく、年齢が低い兄弟の場合は包む金額が少なくなっても問題ありません。

また、兄弟連名で包むことがあるのは、基本的に親族の弔事なので、親や親族にどれくらい包めばいいか相談するのもいいでしょう。

| 故人との関係 | 20代 | 30代 | 40代 | 50~ |

|---|---|---|---|---|

| 両親 | 3万円 ~ 10万円 | 5万円 ~ 10万円 | 5万円 ~ 10万円 | 10万円 |

| 祖父母 | 1万円 | 1万円 ~ 3万円 | 3万円 ~ 5万円 | 5万円 |

| 兄弟・姉妹 | 3万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |

| 叔父・叔母 | 1万円 | 1万円 ~ 3万円 | 3万円 | 3万円 |

| その他親戚 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 友人・知人 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 |

| 上司 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 同僚 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

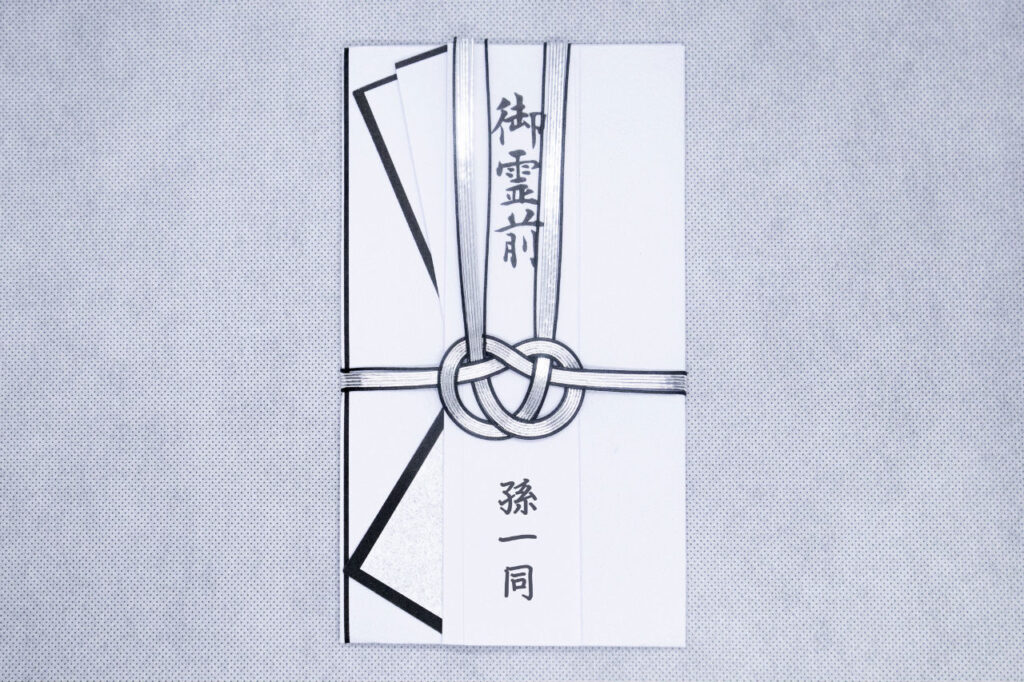

孫同士の連名での書き方

孫同士の連名は「孫同士が未成年」の場合に使われる香典の包み方で、書き方については兄弟連名をご参考にしてください。

祖父母が亡くなられたときに、未成年の孫が数人いる場合、気持ちだけでも送りたいと言った思いで連名として出す場合があります。

また、孫の中で年長者が成人している場合は、他の未成年の孫の気持ちを汲み取って連名として出すことも考えられます。

【外袋】名前の書き方

孫連名は未成年が含まれていること、親族関係の弔事であることが前提となるため、他の香典の書き方に比べても比較的緩いマナーでも問題ないことがほとんどです。

また、孫一同となると人数が多くなることも考えられるので、名前は代表者などもなく「孫一同」で問題ありません。

ただし、孫の年長者が成人している場合は、代表者として年長者の名前を書いておくようにしましょう。

【中袋】金額・住所の書き方

通常の連名の場合、一人一人の包んだ金額を記入するのが一般的ですが、孫一同の場合は未成年を含むことが前提となるため、個別の金額を書く必要はありません。(未成年の場合名前だけを書いて実際にはお金を出していないことがあるため)

また、孫という立場での香典なので、受け取る側も親族です。未成年の孫の住所まで書く必要はなく、成人している孫の住所(もしくは代表者)だけの記述でも問題ないでしょう。

金額の相場

孫からの香典(祖父母への香典)の場合、20代で一万円程度が相場と言われていますが、孫一同の場合未成年が含まれているので「人数 × 一万円」を包むのは現実的ではありません。

もし孫全員が未成年であれば、無理のない金額(一人数百円〜一千円程度)で集めた金額でもいいでしょう。実際にはそれぞれの親が子供の分を肩代わりすることが多いと思います。

また、孫の中に成人して働いている人(独立している人)がいる場合、「その人数 × 一万円」で連名を作り、未成年の孫は名前だけを書いておくこともあります。

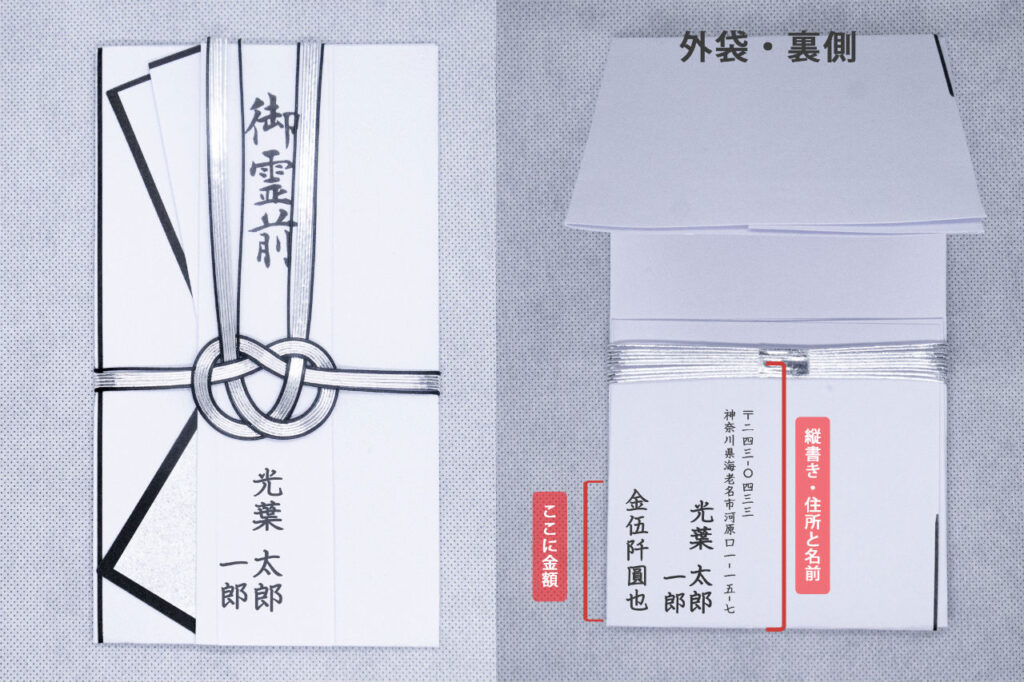

4名以上で香典を出すときの書き方

3人までの連名であれば、住所や金額などを全て書き切れることがほとんどですが、4名以上になると中袋にも外袋にも全てを書くのは難しくなります。

無理に全てを書こうとすると、どうしても文字が小さくなりすぎてしまったり、筆やサインペンの滲みにより文字が読みにくくなってしまいます。

香典袋を書く上で最も大切なことは「受け取ったご遺族の方が読みやすいこと」ですので、書き切るのが難しいと判断したら読みやすくなるように別紙にまとめて書くようにしましょう!

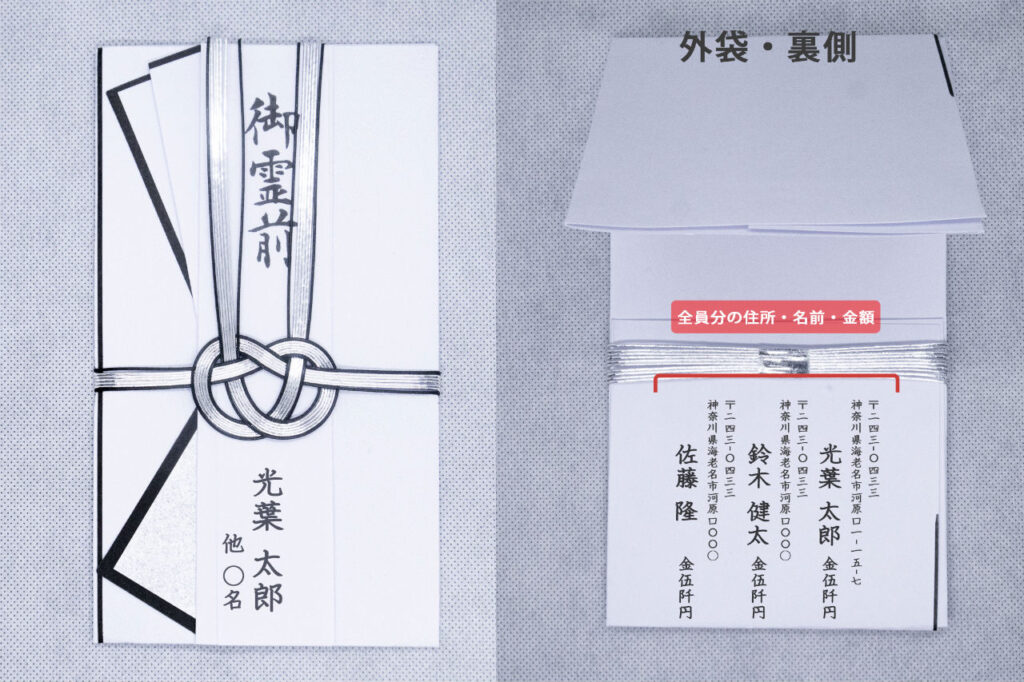

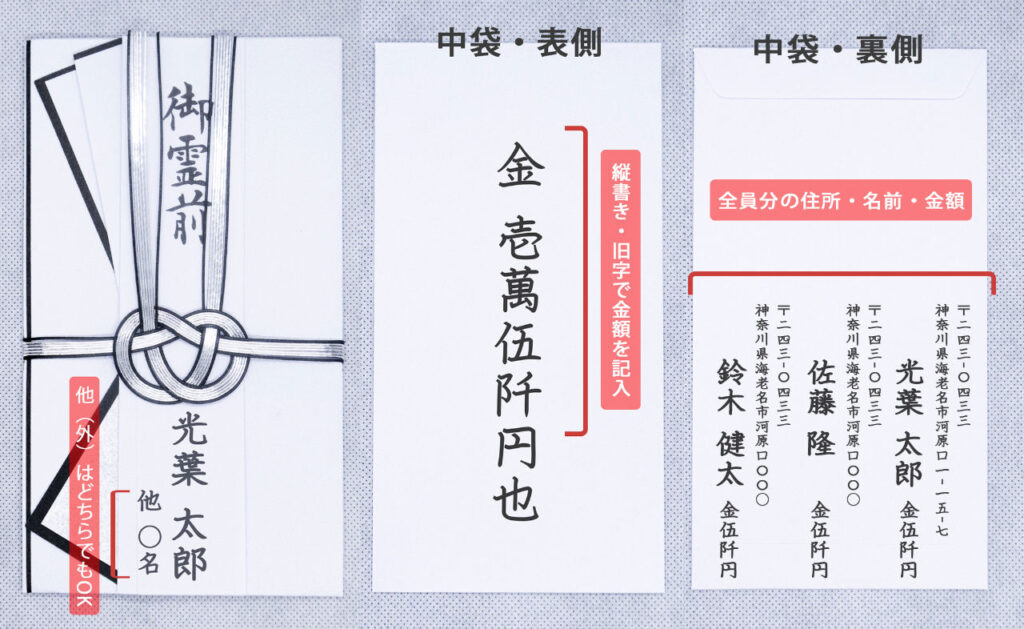

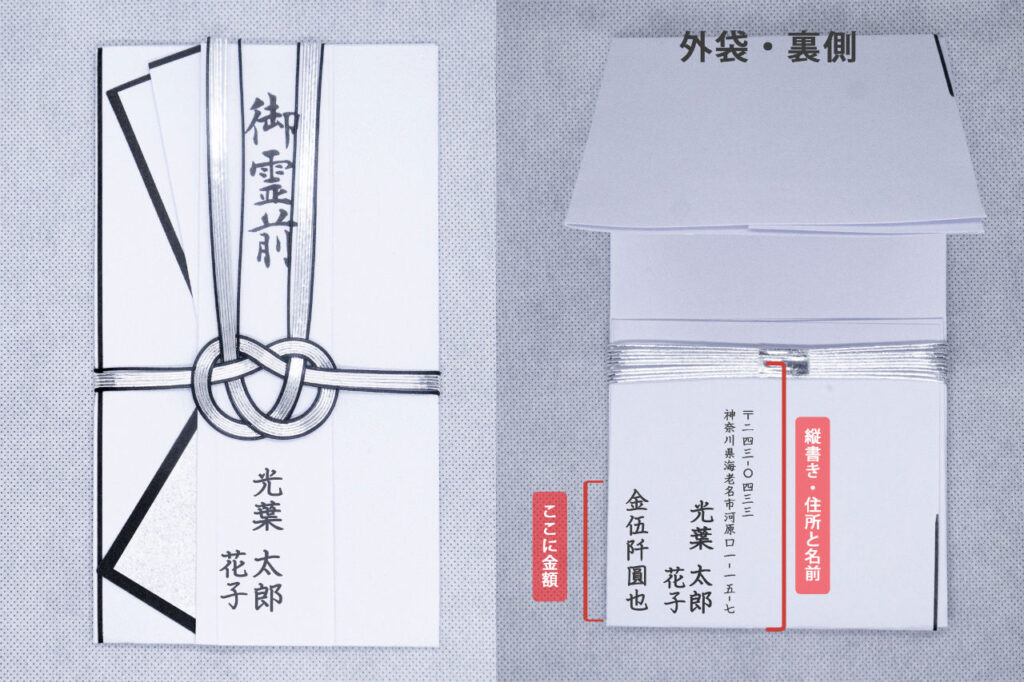

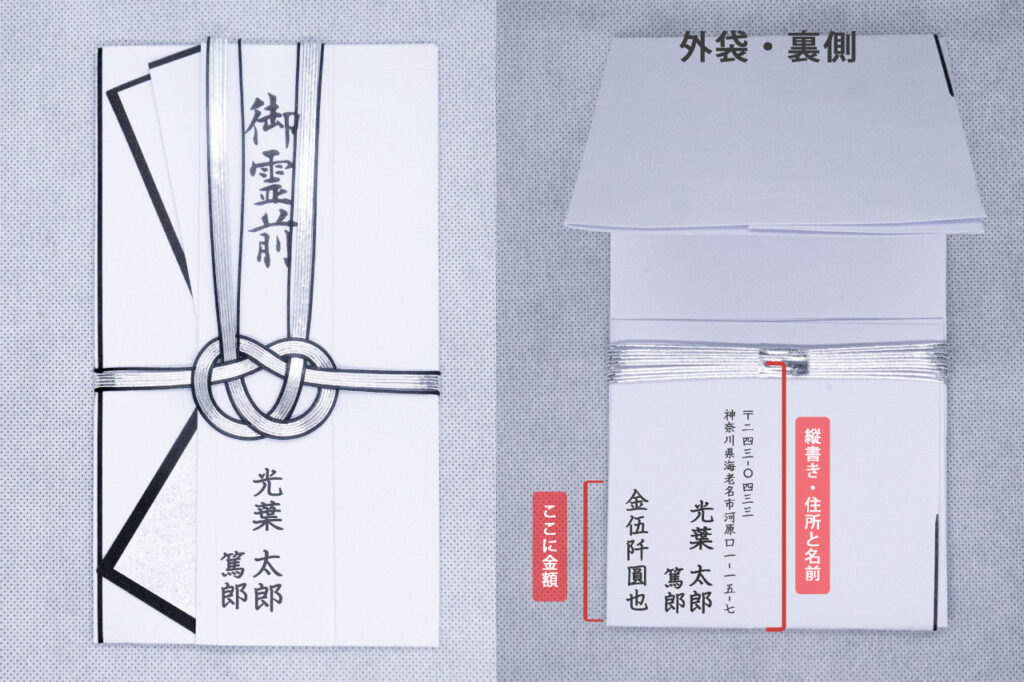

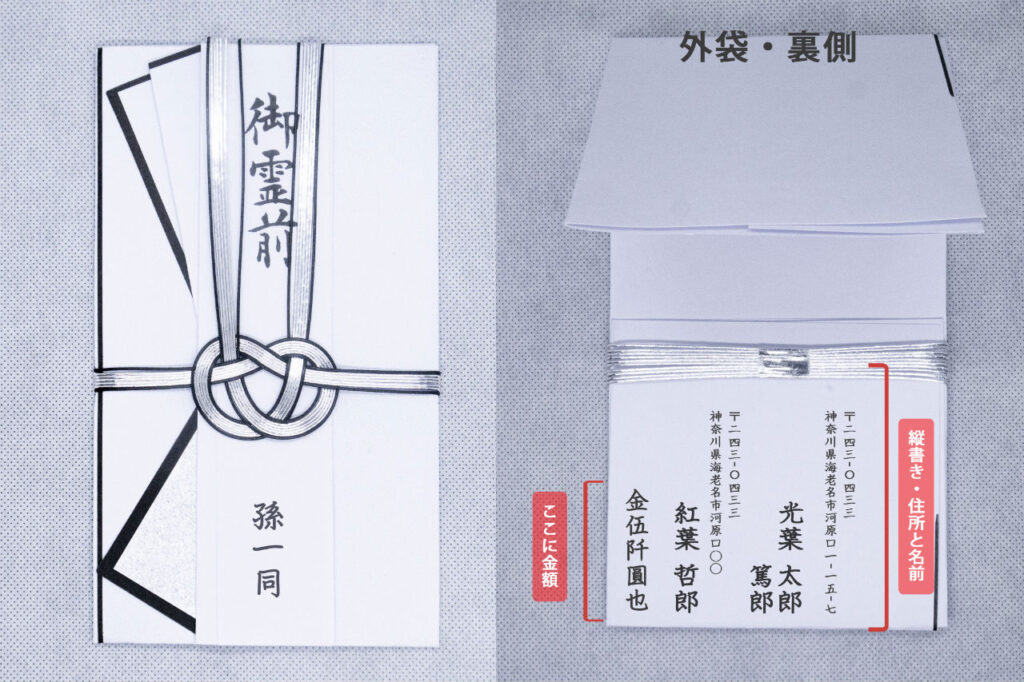

【外袋】名前は代表者名と一同名

シーン別の中でも何回かご紹介していますが、外袋の名前が書ききれないときは「代表者名 + 他○名」もしくは「代表者名 + 〇〇一同」と省略して書くようにしましょう。

特に短冊を使って書く場合、3名の名前を書くのも難しく、書いても2名までの名前しか書くことができません。

3名までは省略せずに書くことを推奨している情報もたくさんありますが、短冊を使う場合などは無理に3名を書くのではなく、読みにくくなると判断したら迷わず省略するようにしましょう。

省略名の例

省略名について厳密な決まりはありませんが、ここでは一部の例をご紹介しますのでご参考にしてください。

| グループ・団体 | 省略例 |

|---|---|

| 家族・親戚 | 兄弟一同、孫一同、子供一同 |

| 会社関係 | 〇〇部一同、〇〇課一同、〇〇部有志、〇〇株式会社一同、 |

| 友人関係 | 友人一同、友人有志 |

| 共通 | 他〇〇名、外〇〇名 |

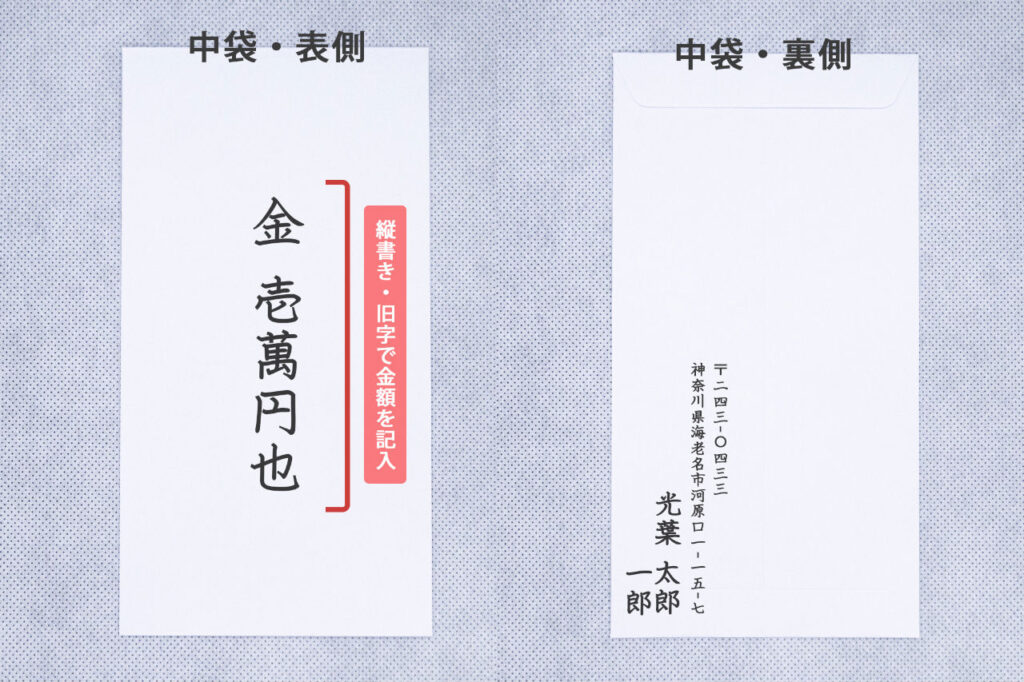

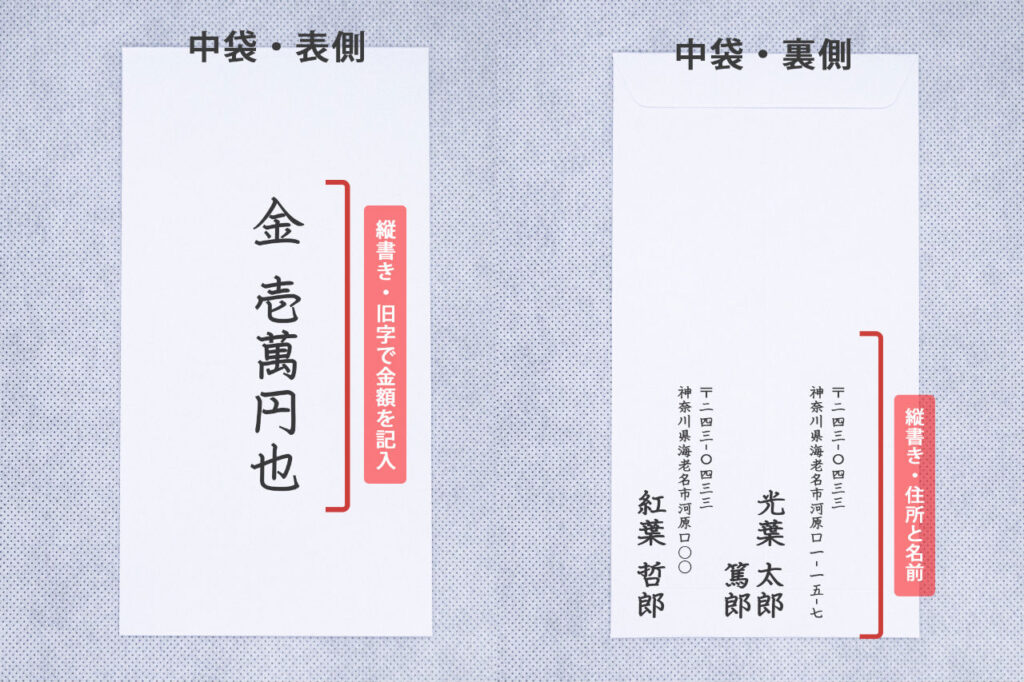

【中袋】住所は別紙にまとめる

中袋の裏面には、連名でお金を出してくれた人全ての名前・住所・金額を記入しますが、4名以上の場合は各スペースが足りなくなりますので、別紙にまとめるようにしてください。(3名以下でも書ききれない場合は別紙でOK)

別紙にまとめるときは、特別な用紙を用意する必要はなく、ご自宅にあるコピー用紙で用意しましょう。別紙は中袋と一緒に同封します。

また、別紙は手書きではなく印刷することもできるので、手書きに自信がない方は印刷して読みやすくなるようにしましょう。

別紙を印刷する時のテンプレートと書き方は「【テンプレート付】3名以上の連名は別紙を用意!香典の中袋に入れる別紙の書き方」でご紹介していますので、こちらも併せてご覧ください。

金額の相場

連名で包むときの金額相場は、人数によって変わるものではなく、あくまでも一人で包む時と同じ相場で用意します。

ただし、会社関係等、部署や課の一同で包む場合、金額が高額になりすぎる場合や、一人一人の負担が大きすぎることがあるので、そういった場合は数百円〜千円程度の少額になるように調整する場合があります。

その場合、ご遺族の方から贈られる香典返しの負担が大きくなってしまいますので、別紙に「香典返し不要」の一言を添えておくようにしましょう。

連名で外袋を書くときの注意点・ポイント

ここまでの内容を読んでいただければ、連名で香典を出すことになっても安心して準備していただけると思いますが、ここからはより細かいポイントをご紹介していきます。

連名だけではなく、普段の香典を書くときにも重要なポイントをまとめています。

今まで香典の用意をしたことがないのに、初めてが会社の連名の代表・・・。というような方は、是非チェックしてみてくださいね。

ポイント①名前はフルネームで書く

外袋に書く名前、中袋に書く名前など、名前は全てフルネームで書きます。当たり前に感じる人も多いと思いますが、苗字だけ、名前だけしか書く習慣がない人も多いので、しっかりとフルネームで書くようにしましょう。

ただし、連名の場合で夫婦や親子、兄弟など苗字が同じ場合は、代表者のみフルネームで書き、それ以外の人は名前だけを書いてください。

ポイント②名前の順番は目上の人ほど右から

連名で名前を並べて書くときは、立場が上(目上)の人が一番右側にくるように書きます。

会社関係であれば上司など立場が上の人、家族であれば世帯主が一番右です。

友人関係など、立場の上下がないグループの場合や、立場が対等な人同士であれば、五十音順になるように書くようにしましょう。

ポイント③短冊は使用しない

個人で包む香典の場合は、短冊を使用することで書き間違えの防止にもなりとても便利なのですが、連名の香典の場合は短冊を使うと名前が書きにくくなることが多々あります。

3名以上の名前は短冊には書ききれませんし、他○名と省略する場合でも、短冊の幅では少し書きにくいですよね。

短冊を使用してはいけない。ということではありませんが、一人分の書くスペースしかない短冊を無理に使用せず、書きにくければ香典袋に直接名前や表書きを書くようにしましょう。

ポイント④初七日までは薄墨を使う

香典袋の外袋に書く「表書き」「名前」は、初七日法要までは薄墨のグレー色で書くのがマナー。

表書きが印刷されている香典袋を使う場合も、できるだけグレー色で印刷されているものを利用し、自分で印刷するときも印刷色には注意しましょう。

初七日法要までの法要は「お通夜」「お葬式」「初七日」の3つがありますが、最近ではお葬式と初七日を一緒に行われることが増えています。

連名で中袋を書くときの注意点・ポイント

次に、中袋を書くときのポイントを見ていきましょう!

中袋は購入する香典袋によって、ないものもあるので、ない場合はこのポイントは飛ばしてくださいね。

詳しい書き方は「連名で香典を出すときの中袋の書き方について」をご覧ください。

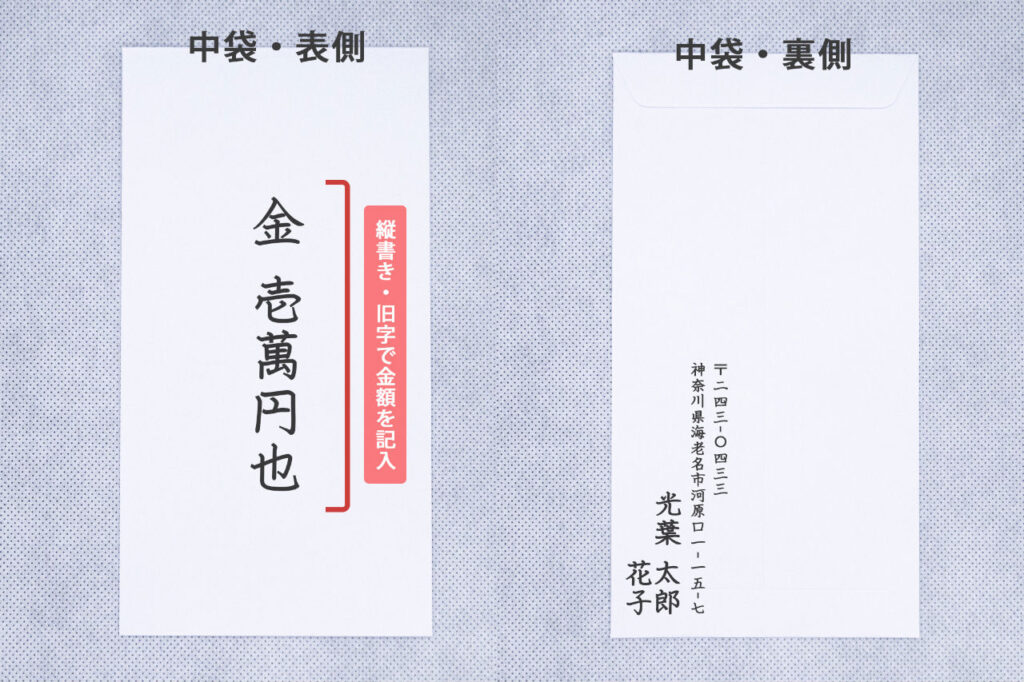

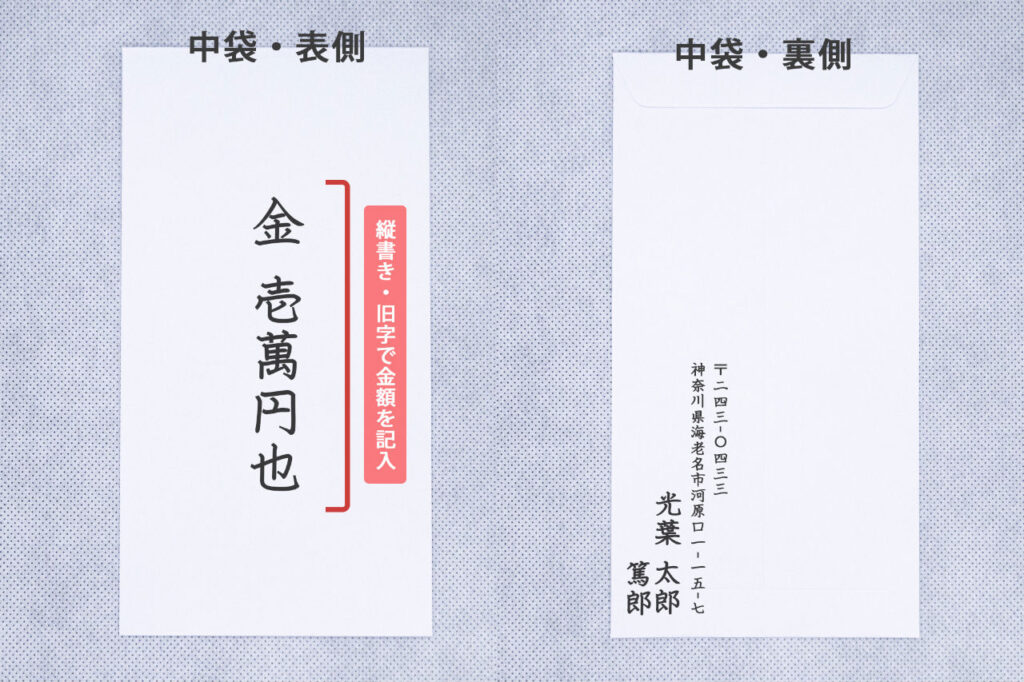

ポイント①表面には合計金額

中袋の表側には香典の金額を書きますが、連名の時は必ず包んだ香典の合計金額を書くようにしましょう。それぞれの個別の金額は裏面、もしくは別紙に書きます。

また、中袋の裏面に金額の記入欄がある場合は、記入欄に沿って書くようにしてください。ただし、記入欄が用意されている中袋だと、連名の時は使いにくい場合があります。

あらかじめ無地の中袋のものを購入するか、白い無地封筒(二重封筒ではないもの)を用意したり、半紙などで代用するなども検討しましょう。

中袋の代用方法については「書き間違えの時にも使える!中袋がないときの香典の包み方」でご紹介しています。

ポイント②裏面にそれぞれの名前と住所と金額

裏面には連名に参加した全ての人の名前・住所・金額を記入します。この時、4名以上で書ききれない場合などは別紙にまとめるようにしましょう。

連名で包むときの金額はどうやって決めたらいい?

連名の代表者になった時、香典の金額に関して社内規定などがあれば楽ですが、規定がない場合は金額の決め方やお金の集め方に関して不安になりますよね・・・。

社内の場合であれば、過去にそういったことを経験したことがある人や、上司に相談しながら決めるようにしてください。その際、下記の内容を基本的な考え方や集め方の参考にしてみてくださいね。

金額の決め方・考え方

金額の決め方には「合計金額を人数で割る」という考え方と「一人当たりの金額を固定する」という考え方があります。

基本的には後者の「一人当たりの金額を固定する」方が望ましいのですが、一同で集める場合(部署単位で全員参加)は、あまり仲が良くなかった人にためにお金を出すのは・・・。と考えている方もいるかもしれません。

一同で集める場合は前者の「合計金額を人数で割る」考え方にして、一人当たりの負担を減らす方が無難です。逆に、仲が良かった人だけの有志で集める場合であれば、一人当たり五千円などの金額で集めることも考えましょう。

お金の集め方(賛同のお願い)

お金の集め方については、一同で集める場合はその部署等の社内メールで一斉に送信しましょう。

歴史のある会社であれば規定があったり、過去のメールを参考にして文章を作ることもできますね。ネット上にもメールのテンプレートや雛形がたくさんありますので、ご自身のパターンに合わせて文章を変更して使うようにしてください。

また、最近ではLINEなどのメッセージアプリでやり取りをする会社も増えてきています。LINEやチャットなど、社内で普段使っているものがあれば、そちらのメッセージで賛同のお願いを流すのもいいでしょう。

特に一同で集める場合は、なるべく全員が賛同してくれる必要があるので、開封率の高いメッセージを使用してください。

集めたお金の包み方

集めたお金はそのまま包むのではなく、できるだけ大きな単位のお金に逆両替をして包みます。

合計金額を人数で割る方法で集金をすると、一人当たりの金額が少額になり、小銭なども多く集まることになるので逆両替も大変です。できるだけ2~3人でまとめて欲しいといったお願いを、あらかじめメールなどで流しておくのもいいかもしれません。

銀行や郵便局で逆両替はできますが、手数料がかかります。あらかじめ手数料を考えた金額を集めるか、会社に出してもらう、一度入金するなどの対策を考えましょう。

金額と枚数について

通常個人で包む香典の場合、4や9付く金額(四千円、九千円)などは避け、お札の枚数も4枚、9枚にならないように調整します。

連名の場合もできれば同じようにしたところですが、賛同してくれる方の人数がわからない場合では、どうしても最初からの調整が難しくなります。

あらかじめ少し多めに集めておき、金額・枚数を調整した上で包み、余った分は後日返金するなどの配慮も考えましょう。

連名の香典を渡すときのマナー

連名で香典を包んだ場合、連名に参加した人全員が参列するのではなく、代表者だけ(もしくは二人)で参列するのがマナー。

代表者は連名で出してくれた人たちの「代表」として参列するので、受付などでマナー違反をしてしまうと、その団体全体のマナーが疑われてしまうこともあります。

基本的なマナーは連名の代表者であっても、個人であっても変わりありませんが、念の為当日はマナーを再チェックしてから参列するようにしましょう。

お葬式・お通夜など受付があるとき

お葬式やお通夜では受付がある場合とない場合があります。最近では自宅で行うことが少なく、家族葬や小規模なお葬式でも斎場で行われるので、そういった場合は受付で香典を渡します。

香典の正しい渡し方

袱紗に入れた香典は、受付で次の手順で渡します。

包むタイプの袱紗の場合、慣れていないと香典袋を取り出すのにもたついてしまうことがありますので、何度が家で練習してみるようにしましょう。

- お悔やみの言葉を伝える

- 袱紗が左向きに開けられるように右手の上に乗せる

- 左手で袱紗を順番に開き、開いた部分は垂らしたままにせず袱紗の下に入るように折り返す

- 袱紗を出したら表書き(名前)が相手側に向くように反時計回りで向きを変えて渡す

- 渡すときは一言添える(御霊前にお供えください など)

芳名帳の書き方は?

受付での挨拶と香典を渡し終えたら、用意されている芳名帳に記入をします。

〇〇一同などと書きたくなるところですが、芳名帳には「参列してくれた人」を記録する役割があるので、必ず参列者(代表者)の名前を書くようにしましょう。

芳名帳にはいくつかの種類があるので、書き方に困ってしまうお事もありますが、わからないときは受付の方に尋ねてみてください。

返礼品(会葬御礼)はどうする?

お葬式の参列者には「参列したことに対するお礼」として、会葬御礼と呼ばれる返礼品が用意されていることがあります。

会葬御礼だけであれば、連名の代表者が参列したお礼として受け取ることができますが、最近では香典の当日返しとして返礼品を渡される場合もあります。

連名での香典は香典返しを辞退していることも多いので、辞退している場合には受け取らずにその旨を伝えましょう。

自宅葬等で受付がないとき

お葬式の縮小化が進み、家族葬やお葬式自体をあげない場合、自宅で小規模なお葬式をする事もあります。

そのような場合はご自宅に弔問することになりますが、ご自宅には受付がありません。そのため、受付に渡すのではなく喪主・施主の方、ご親族の方に直接渡すようにします。

渡す時の手順やマナーは受付で渡す時と変わりません。

また、祭壇に直接お供えする時もあります。直接お供えするときは、香典の向きが自分の方が正面になるようにお供えをしましょう。

お葬式に参列できずに郵送するとき

連名で包むときは、ほとんどあり得ない状況だとは思いますが、誰も参列することが難しい場合には、香典を郵送するという方法もあります。

遠方の場合やコロナ禍など、さまざまな状況が考えられますが、郵送するときにも現金を直接送るのではなく、正しく香典袋に包んで現金書留で送ります。(袱紗で包む必要はありません)

また、郵送するときはお悔やみ状も一緒に同封するようにしましょう。

連名の香典に関するよくある質問

- お葬式以外の法事・法要のときは?

- お葬式以外の法事・法要では、基本的に親族しか参列しないので、会社関係の連名などで出す機会はほとんどありません。

もし連名で出す機会があるとすれば、夫婦、親子や兄弟などの家族間の連名です。

基本的な包み方などはお葬式の時と変わりありませんが、初七日以降の法事の時は、薄墨を使用せずに普通の黒い墨、もしくは黒のサインペンで書くようにしましょう。

- 連名で包むときは香典袋はいつもと同じものでいい?

- 連名だからといって特別な香典袋を用意する必要はありません。ただし、連名で集めるときは香典の金額が多くなる事もあります。

市販の香典袋を使うときは、パッケージの裏側などに包む金額の目安が記載されているので、金額に合った香典袋を選ぶようにしましょう。

また、中袋に記入欄があるものは連名の時は使いにくいことがあるので、できるだけ無地のものを用意してください。

- 連名で包んではいけないときはありますか?

- 連名にしてはいけない。という明確な決まりはありませんが、複数の連名に参加する事や、連名とは別に個人でも香典を包むということは指定はいけません。

これは香典を二重に送ることになり、不幸が重なることを意味するためです。

もしご自身が個人的に参列する予定があるのであれば、連名には参加せずに個人で包むようにしてください。

- 香典以外にも連名で出せるものはありますか?

- 連名で出すことができるのは、香典以外に「供花」「供物」「弔電」などがあります。

- 連名で香典をもらったときのお返しはどうしたらいいですか?

- 連名で受け取った香典の場合でも、基本的には一人一人に香典返しを送るのがマナーです。

ただし、一人当たりの香典金額が千円以下の場合は、代表者にまとめたお返し(お菓子など)を送り、分けてもらうのがいい場合もあります。

また、香典返し辞退の旨が書かれている場合には、無理に香典返しを送らずにお言葉に甘えるようにしましょう。

まとめ

今回は香典を連名で送る場合のまとめ記事として、かなりのボリュームのある記事でしたが、いかがだったでしょうか?

もし香典を連名で出さなくてはいけない時が来たら、是非この記事を読み返してみてくださいね。

特にシーン別の部分では、細かいことを気にせずに真似して書くだけで正しい香典袋の書き方ができるようになっていますので、ブックマークなどをしてご利用ください。

最後に連名で香典を包むときのポイントをまとめてみます。

- 夫婦・親子・兄弟は連名にしなくてもいい場合がほとんど(世帯主の名前だけでOK)

- 会社関係・友人関係の連名の場合、参加した全ての人の名前・住所・金額を記入する

- 4人以上の場合は、別紙にて参加者の情報を記載する

- 別紙は印刷でもOK

- 香典袋は金額の合ったものを用意し、中袋は無地のものがおすすめ

連名の代表者として、大きなマナー違反をしないように、お葬式当日も他のマナーについてチェックしてから参列してくださいね。