お葬式に参列する際、連名で香典を包むこと自体は失礼にあたりませんが、香典袋の書き方によってはマナー違反になってしまったり、遺族の方の負担を増やしてしまうこともあります。

会社関係の方のお葬式や学校のサークル仲間など、連名で香典を出すときには遺族の方への配慮もしながら、マナーを守った正しい香典の用意を心がけましょう。

今回の記事では連名の香典マナーの中でも、特に「中袋の書き方」について詳しくご説明していきます。中袋以外の連名の香典マナーについては、下記の記事をご参考にしてください。

連名で出す中袋の金額の書き方【中袋の表】

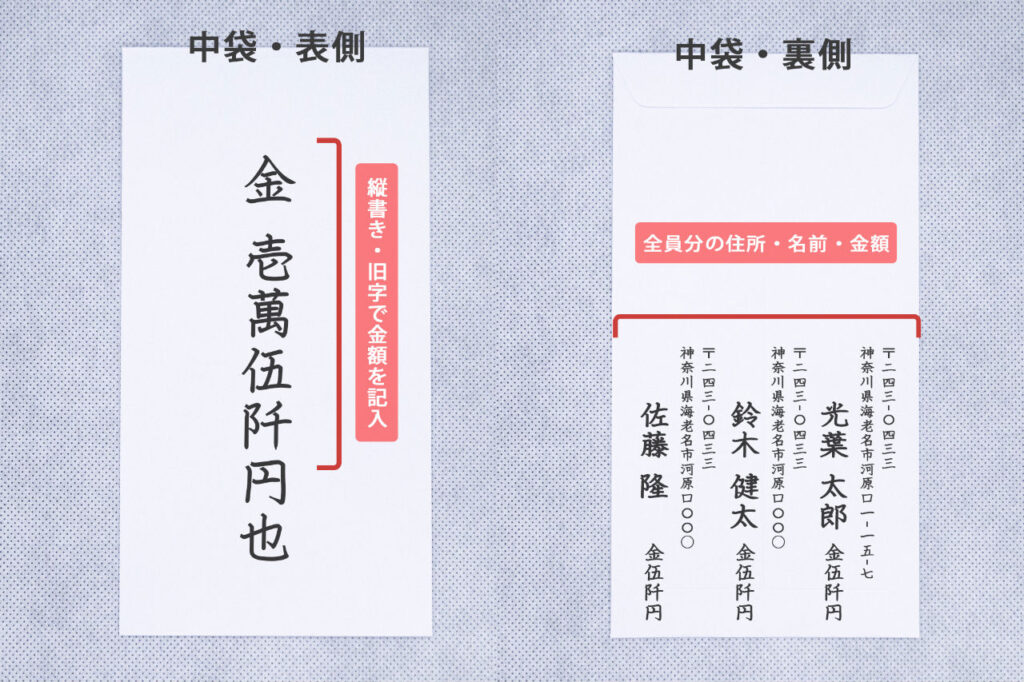

中袋の書き方については、個別で出すときも連名で出すときも基本は変わりません。連名の時に変わるポイントとしては、連名で出した人それぞれの「名前・住所・金額」が、遺族の方に分かる様にしておくということです。

※外袋の書き方については「香典袋の外袋には何を書く?書き方と注意点」をご覧ください。

3人までの書き方であれば裏面に全員分の「住所」「名前」「金額」を書きましょう。4人以上の場合は、書ききれなくなるので代表者のみ記入し、残りは別紙に記載するようにします。(別紙の書き方は「【テンプレート付】3名以上の連名は別紙を用意!香典の中袋に入れる別紙の書き方」をご参照ください)

中袋の表面には香典の合計金額を記入

連名で香典を出す場合は「一人一人の金額」と「合計の金額」の二つの金額がありますが、中袋の表面には「包んだ合計金額」を書きます。

ここに書く金額は、受付係が香典袋に書かれている金額と中身があっているかどうかのチェックにも使われますので、読みやすい丁寧な文字で書く様にしましょう。

金額は改竄防止のために大字で書く

金額を記入する時は一般的な漢数字ではなく、改竄防止のためにも大字(旧漢字)の漢数字である大字を使用して書きます。

例えば「一」という漢字であれば、横棒一本を足すだけで簡単に「二」に改竄できてしまいます。大字であれば「壱」と「弍」なので、文字を綺麗に消さない限りは改竄することができませんよね。

普段から大字を使う人はいないと思いますので、大字を使うときには下記の表を参考にしてください。

| 数字 | 漢字 | 備考 |

|---|---|---|

| 1 | 壱 | |

| 2 | 弍 | |

| 3 | 参 | |

| 4 | 「死」を連想させるため使用しません | |

| 5 | 伍 | |

| 6 | 六 | 割り切れる数字のためあまり使用しません |

| 7 | 七 | |

| 8 | 八 | 割り切れる数字のためあまり使用しません |

| 9 | 「苦しみ」を連想させるため使用しません | |

| 10 | 拾 | |

| 千 | 仟 | 「阡」のどちらでも使用できます |

| 万 | 萬 | |

| 円 | 圓 | 「円」を使用することもできます |

香典の金額を書く際に「四」や「九」の数字は「死」や「苦」を連想させてしまい、縁起が悪い数字とのことから使用しないので一覧には掲載していません。

もちろん実際に香典を包む時にも、香典の金額が4や9が付く金額にならない様に注意しましょう。連名で出す場合は集めた後に調整が必要な場合もあります。

また、金額の桁数を改竄させないために、金額の前には「金」をつけ、金額の最後に「円(也)」もしくは「圓(也)」をつけるようにしましょう。

よく使う金額を大字で書いたときの例を表にまとめてありますので、実際に書くときはご参考にしてみてください。

| 金額 | 大字(旧漢字) |

|---|---|

| 3,000円 | 金参仟圓也 |

| 5,000円 | 金伍仟圓也 |

| 10,000円 | 金壱萬圓也 |

| 30,000円 | 金参萬圓也 |

| 50,000円 | 金伍萬圓也 |

| 100,000円 | 金拾萬圓也 |

横書きタイプの中袋で金額を書く場合

香典袋によっては、中袋に横書きで記入欄を設けているものがあります。

その場合は大字を使わず、日常生活で使用している算用数字(1,2,3)か、漢数字(一,二,三)を使って書くようにしましょう。大字を使って書いても問題ありませんが、記入欄が設けられている場合は記入する文字が小さくなるため、大字を書くのは少し難しいかもしれません。

横鍵で算用数字(もしくは漢数字)で金額を書く場合も、桁数の改竄を防ぐために金額の前後には「金(¥)」「円(-)」を書くようにしましょう。

| 算用数字 | 漢数字 |

|---|---|

| ¥3,000- | 金三千円 |

| ¥5,000- | 金五千円 |

| ¥10,000- | 金一万円 |

| ¥30,000- | 金三万円 |

| ¥50,000- | 金五万円 |

| ¥100,000- | 金十万円 |

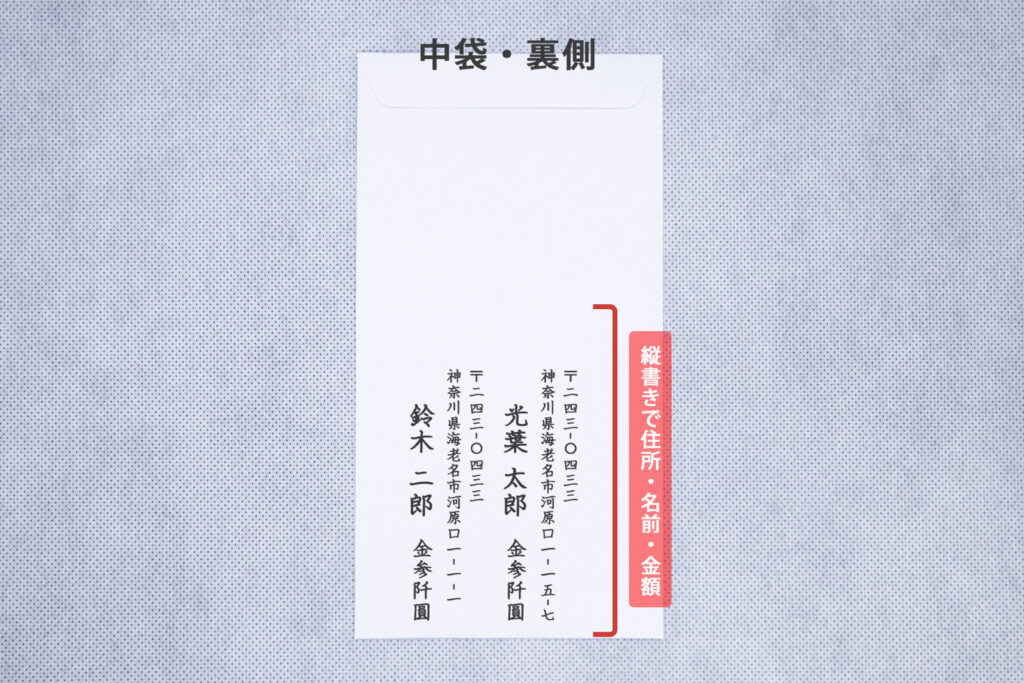

連名で出す中袋の名前・住所の書き方【中袋の裏】

連名で出す香典の場合、中袋の裏側に香典を出した人それぞれの名前・住所・金額を個別に記入します。

ただし、連名の人数によっては裏面に書ききれないこともありますので、人数による書き方の違いについても解説していきます。

2~3名の連名の場合は中袋の裏

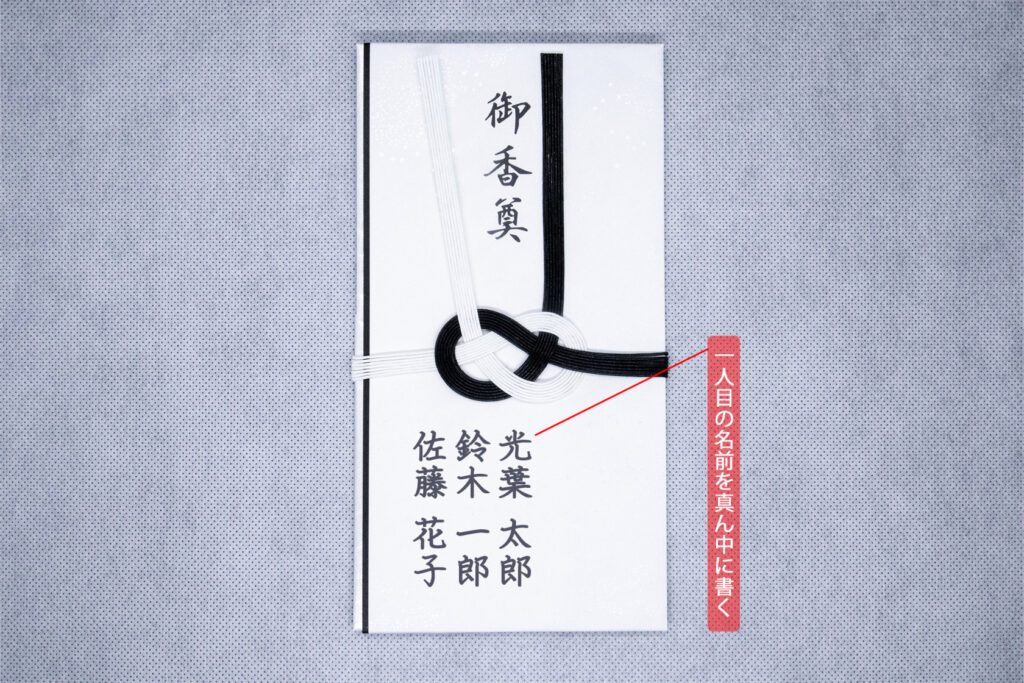

3人以下の連名の場合、中袋の裏側に書ききれるボリュームになることがほとんどです。そのため、基本的には中袋の裏側に、立場の高い人が右側になるように書きます。

家族の場合は世帯主から順番に、会社関係であれば上司から順番です。

夫婦2名の連名の場合

夫婦連名の場合、基本的には同じ世帯で生計を立てていることがほとんどですので、住所や金額を個別に書く必要はありません。

裏面の記入の仕方については、通常の個人で出す時と同様に書き、名前だけ夫の名前の横に妻の名前を書く様にしましょう。

同一世帯からの香典になるので、個別の金額は書く必要がありません。

会社関係・友人関係

会社や友人関係の連名の場合は、別世帯から香典を包むことになりますので、必ず「名前」「住所」「金額」を書きます。

会社関係の連名であれば、上司など立場の高い人から右、友人関係であれば年齢順に書くか五十音順に書く様にしましょう。

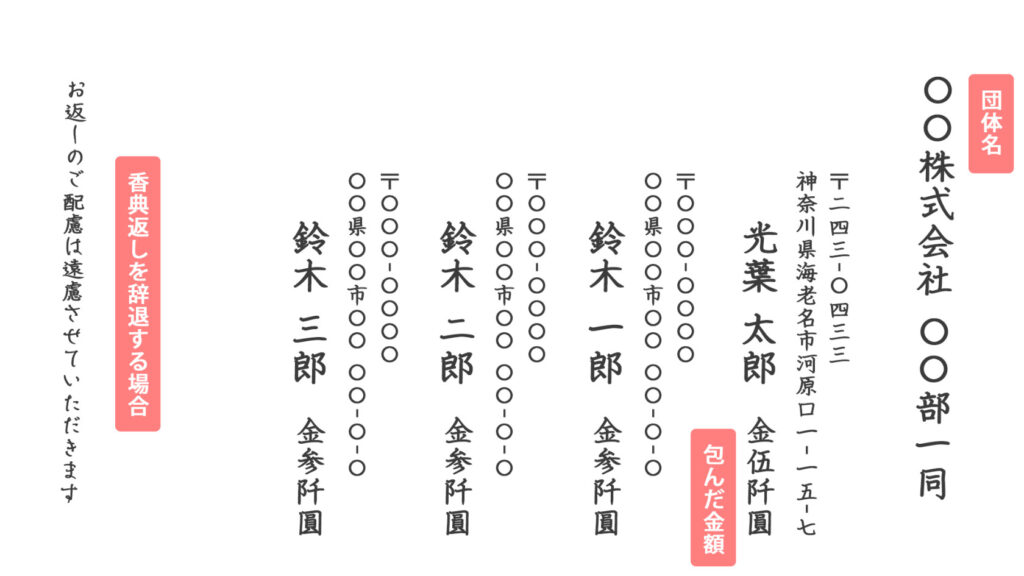

4名以上の場合は別紙に明細を用意

4名以上の連名の場合、全ての人の住所・名前・金額を中袋の裏側に書くのは、スペース的に難しくなります。また、受け取った遺族の方が読みにくくなってしまう事も考えられますので、別紙に読みやすくまとめる様にしましょう。

中袋の裏側

別紙にまとめる場合は、中袋の裏側に代表者の「住所」と「名前」を書きます。金額は別紙に書くので、ここでは省略しましょう。

代表者の名前の横(左側)には「外(他)一同」もしくは「他〇〇名」と記入することで、連名で包んである香典だと伝えることができます。また、このような記載があることで、別紙があるということも伝わりやすくなります。

別紙の書き方

別紙に使用する紙は奉書紙や半紙などが好ましいですが、これはあくまでも筆で書くことを前提とした用紙です。現在では遺族の方の読みやすさを重視して、印刷したものも多く使用される様になりました。

そのため、コピー用紙でも問題ありません。また、手書きではなく印刷したものも使用できます。

別紙は一番右側に団体名を記入し、目上の人から住所・名前・金額の順に書いていきます。立場の違いがない団体の場合(友人など)は、年齢順や五十音順で書く様にしましょう。

※中袋がない時は

香典を包む際は現金を中袋に入れて用意して渡しますが、市販の香典袋には中袋がない場合もあります。その場合、そのまま直接包むか、無地の封筒や半紙などで中袋を代用する方法があります。

香典の金額が5,000円以下の場合は、そのまま外袋に直接包んでも問題ありませんが、金額が1万円を超える場合や、中のお札が透けて見えてしまうような場合は、中袋を代用する様にしましょう。

外袋の書き方

連名でも個別でも外袋の書き方に大きな違いはありません。ここでは連名の人数によっての名前の書き方と、表書きの種類についてご説明していきます。

外袋の書き方について、マナーを再確認したい方は「香典袋の外袋(のし袋)には何を書く?書き方と注意点」に注意点をまとめてありますので、こちらもご参考にしてください。

名前の書き方

連名の人数によって全員分を書くか、代表者名だけを書くかが決まります。

3名以下の場合(2,3名の連名)は、表書きの下に全員分の名前を書く事ができますので、右から目上の人順に名前を書きます。短冊を使う場合は3名書くのが難しいので、「他二名」などとまとめるか、短冊を使わずに3名分の名前を書く様にしましょう。

表書きと香典袋の種類について

香典袋の表書きは、仏教・浄土真宗・神式・キリスト教など故人の宗教・宗派によって使用する言葉が異なりますが、汎用性の高い「御霊前」「御香典」といった表書きを使う事もできます。

表書きと同様、香典袋のデザイン(絵柄)にも宗教・宗派による違いがありますので、下の表でチェックしておきましょう。

| 宗教 | 四十九日以前 | 四十九日以降 | 香典袋の絵柄 |

|---|---|---|---|

| 仏教 | 御霊前 | 御仏前 | 無地 ハスの花 |

| 仏教 (浄土真宗、真宗大谷派、曹洞宗) |

御仏前 | ||

| キリスト教(カトリック) | 御花料 御ミサ料 御霊前 |

無地 十字架 ユリの花 |

|

| キリスト教(プロテスタント) | 献花料 御花料 忌慰料 |

||

| 神式 | 御神前 御玉串料 御榊料 |

御神前 御玉串料 |

無地 |

| 無宗教、宗派が分からない場合 | 御霊前 御香典 |

御仏前 御香典 |

無地 |

また、香典袋には金額によるデザインの違いもあります。コンビニやスーパーなどの店頭で購入する場合は、パッケージに「〇〇円〜」などと金額の目安が書かれていますので、必ずチェックしておきましょう。

| 香典の金額 | 水引 | 紙質 | サイズ |

|---|---|---|---|

| 5,000円以下 (印刷多当) | 結び切りの水引が印刷されたもの | 普通の紙 | 一般的なサイズ (約18.5cm × 11cm) |

| 30,000円以下 (水引金封) | 黒白か黄白の5本の水引 | 普通の紙、もしくは和紙 | 一般的なサイズ (約18.5cm × 11cm) |

| 100,000円以下 (中金封) | 双銀の7本の水引 | 高級和紙 | 少し大きめのサイズ (約20cm × 13cm) |

| 100,000円以上 (大金封・特大金封) | 双銀の10本の水引 | 高級和紙 | 大きめ (約21cm × 15cm以上) |

香典袋の選び方については「正しい香典袋(不祝儀袋)の選び方は?大人のマナーは香典の準備から」でも詳しく説明しています。

香典の渡し方に関するマナー

香典は正しく包む事も大切ですが、遺族の方に渡すときにきちんとしたマナーを守ることも大切です。特に連名で包む場合は、その連名の代表として香典を持参することになります。

もし、自分が連名の香典を渡す機会があったときは、自分が代表者である自覚を持ちましょう。

香典の渡し方についての詳しいマナーは「袱紗だけじゃない!お葬式・お通夜で香典を渡すときのマナーを徹底解説」で解説していますが、ここでは最低限抑えておきたいポイントをご紹介します。

斎場で執り行われるお葬式では、受付が設けられている事がほとんどです。参列する際は、必ず最初に受付の方に挨拶をします。

挨拶は「お悔やみの言葉と一礼」です。

受付の方に挨拶をすることで、自分が参列者であること、今から受付をしたいという事が伝わりますので、受付の方も次の案内がしやすくなります。

受付係の案内に従って、芳名帳へ記入をします。芳名帳は式によって形式が異なる事がありますので、書き方がわからない場合は受付の方に尋ねる様にしましょう。

香典は必ず袱紗に包んで持参します。袱紗を持っていない場合は、無地のハンカチや風呂敷などで代用する事もできますが、社会人の最低限のマナーとして、冠婚葬祭で使える袱紗を一つは持つ様にしておきましょう。

袱紗で包んだ香典は、左開きにあけ、袱紗から出した状態で渡します。

袱紗から出したときは、香典の名前が自分の方を向いているので、相手に名前が向くように反時計回りにしてから渡しましょう。

まとめ

連名で香典を出すときは、誰か一人が代表として香典を持参することがほとんどですので、代表になったときはプレッシャーや不安を多く感じますよね。

香典の包み方や書き方、受付での渡し方一つで印象が変わってしまう事もありますので、最低限のマナーには気をつけるようにしましょう。

ただし、何よりも大切なのは故人の方を弔うという気持ちです。

マナーばかりに気を取られ、本来の弔う気持ちを忘れてしまわないようにポイントだけしっかりと抑えておきましょう。

- 【中袋の表】合計金額を大字(旧字)で書く

- 【中袋の裏】3名以下なら全員の「住所・名前・金額」4名以上なら代表者の「住所・名前」と「他一同」

- 4名以上の連名は別紙に「住所・名前・金額」をまとめる(団体名も忘れずに)

- 香典返しを辞退する時でも、それぞれの住所と金額は書く

- 【外袋の表】表書きと名前(3名以下なら全員分、4名以上なら代表者と他一同)

- 香典を持参するときは袱紗を使う

- 受付ではまずお悔やみの言葉と一例を忘れずに