お葬式やお通夜に参列するとき、必ずと言って必要になるのが香典。ほとんどの人が香典を包む機会は多くありませんので、用意するたびにマナーや作法を調べている方も多いと思います。

今回の記事では香典袋にお札を入れるときの「入れ方」について、お札の向きや中袋の書き方・使い方について、画像解説付きでご紹介します。

お札の表裏はどっち?香典として入れるときの方向は?

普段何気なく使用しているお札には、上下はもちろんのこと表と裏があり、人物が書かれている方が表です。

人物以外にも「漢数字で金額が書かれている方が表」と覚えておくと、紙幣だけではなく硬貨の表裏も間違えずに覚えることができます。

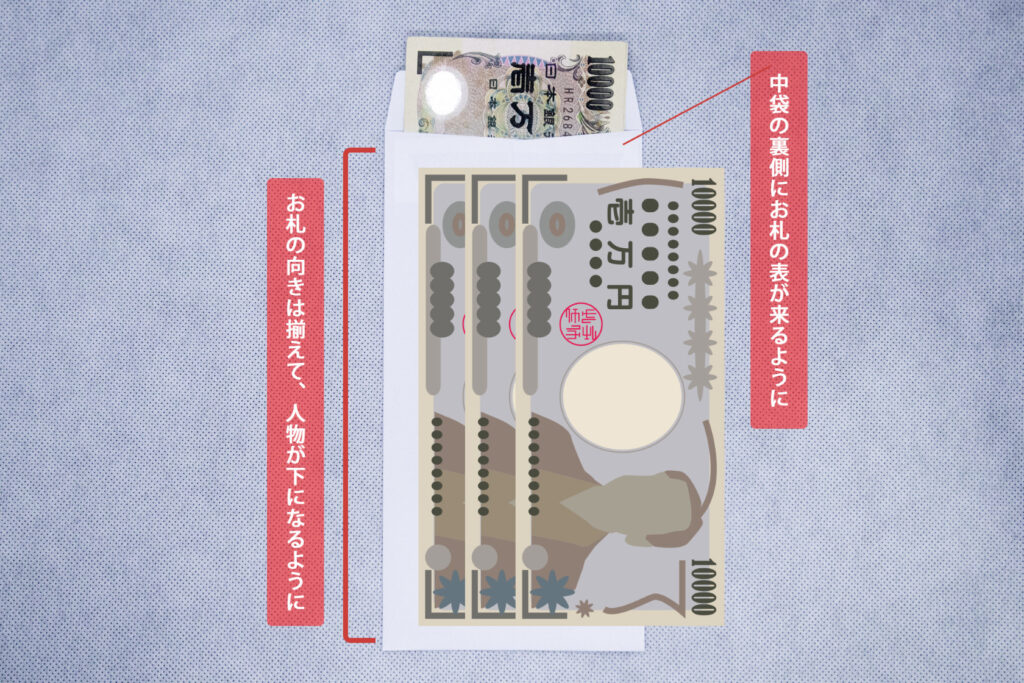

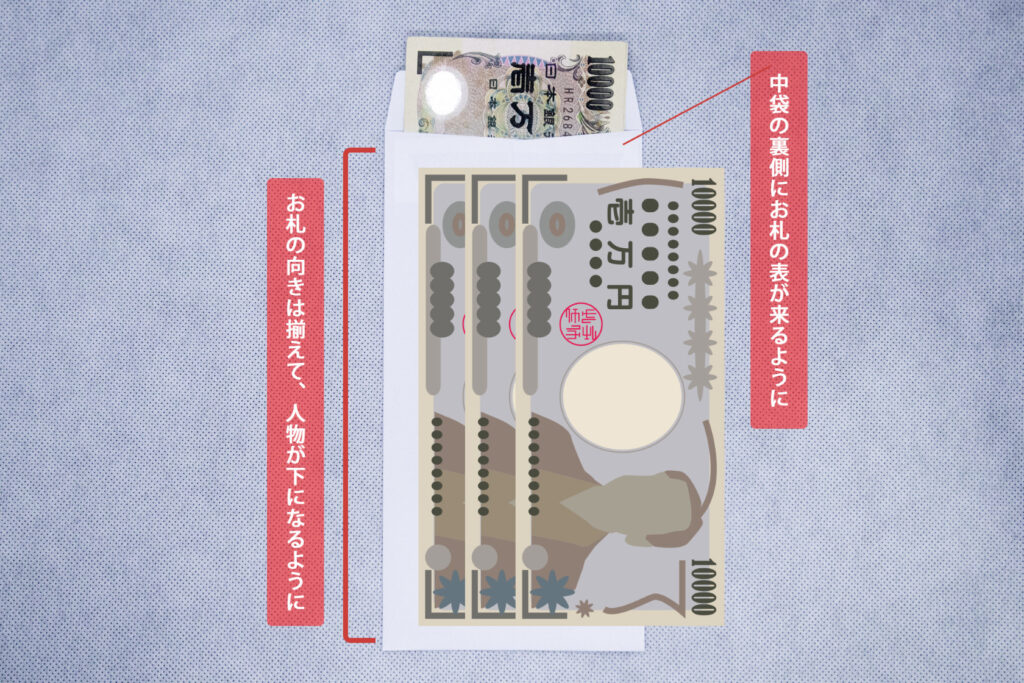

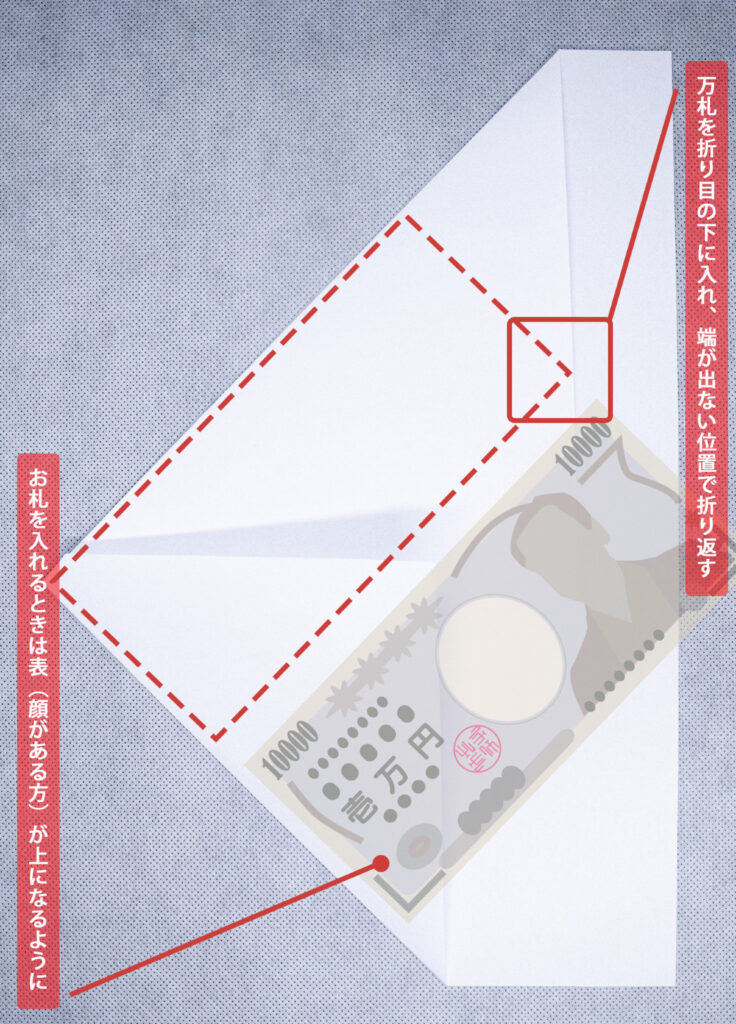

香典袋の表側にお札の裏側が来るように包む

香典袋にお札を入れるときは、香典袋の名前がある方(短冊がある方)からみて、中に入っているお札は裏側になるように入れます。

お札の上下(人物の顔が上か下か)については地域性もありますが、人物の顔が下に来るように入れるのが、多くの地域でのマナーです。

香典袋の中袋と外袋の向きは一緒にし、お札だけが反対向きになるように入れましょう。

【解説画像付】中袋がある場合のお札の入れ方

お札の向きと最終的なお札の向きがわかったと思いますので、ここからは正しい向きにお札を入れるための手順を、画像付きで解説していきます。

香典の入れ方①包む金額と住所を記入する

香典袋にお札を入れる前に、香典袋に記入すべき内容を先に書いておきましょう。

お札を入れてからでも書くことはできますが、お札の段差によって文字がよれてしまいます。特に中袋の裏面に記入する名前や住所は、袋の端の方に書くことになりますのでお札を入れてからだと書きにくくなります。

中袋は細かい文字を書くため、書きやすいサインペンで書いてもマナー違反にはなりません。無理に筆や筆ペンを使用せずに、読みやすい文字で書くようにしましょう。

中袋を書くときは、金額が改竄できないように旧字(大字)を使って金額を書くなどのマナーがあります。詳しい書き方については「ボールペンで書いてもいい?香典の中袋の正しい書き方とは」を参考にしてください。

香典の入れ方②包むお札を準備する

結婚式などのご祝儀と違い、香典は急な準備が必要なため、お札を用意する時間がないこともありますよね。

急いでいるからと、お財布に入っているお札をそのまま入れてしまうとマナー違反になることがあるので、どんなお札が適切なものなのか確認しておきましょう。

新札・ピン札の使用は控える

ご祝儀のときは銀行や郵便局などで新札に両替してもらいますが、香典では新札やピン札を包むことはマナー違反となります。

これは「綺麗なお札を用意して待っていました」という意味合いがあるためです。結婚式の時は「楽しみにしていた」という意味で喜ばれますが、お葬式などの弔事は「楽しみに待つものではない」ので、新札やピン札は包まないようにしましょう。

適度に綺麗な古札を選ぶ

新札やピン札のように「誰も使っていないような綺麗なお札」がダメなら汚いお札を選べばいい!と思いたくなりますが、汚すぎるお札は受け取った方がいい気持ちにはなりません。適度に使われたお札を包むようにしましょう。

具体的には、次のようなお札は使用を控えます。

- 落書きがされている

- 折り目がたくさん入っている

- 破れている

- 目に見える汚れがついている

一番大きいお札で用意する

お札の種類については、特にマナーや作法で決まっているものはなく、仮に細かいお札で入れたとしてもお葬式の作法としてはあまり大きな問題にはなりません。

ですが、1万円以上の金額を千円札だけで包んでしまうと、遺族が金額を確認するときの手間が多くなってしまいます。お葬式の作法よりも、遺族の負担を減らすために、香典に入れるお札はできるだけ大きいお札で用意するようにしましょう。

特に連名で香典を包む時など、集めたお札をそのまま入れるのではなく、代表者が逆両替をして包むことで遺族の負担を減らすことができます。

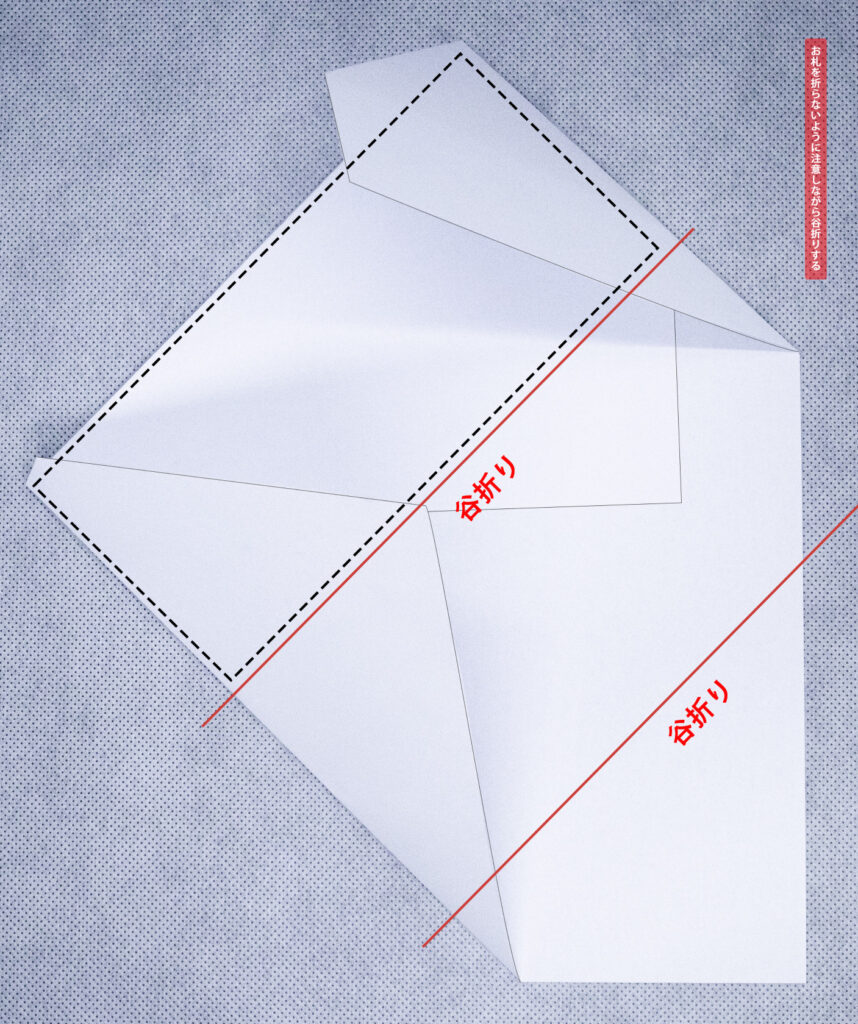

香典の入れ方③お札の向きに注意して中袋に入れる

中袋を記入して、入れるお金の準備もできたら、お札の向きに注意して中袋に入れます。この時、お札同士の向きがバラバラにならないように、きちんとお札の向きを揃えてから入れるようにしましょう。

お札の正面が香典袋の裏側を向くのは、お札に描かれた人物が顔を伏せるような状態になるため、故人との別れを惜しむ様子を表現するためと言われています。

香典の入れ方④のりを使わずに閉じる(折るだけ)

中袋は「お金を入れた封筒」なので、中身が落ちないように、のりやシールでしっかりと止めたくなりますよね。

ですが、のり付けをしてしまうと遺族が確認するときに、開封する手間が増えてしまうので、郵送で香典を送る時以外はのり付けはしません。

香典袋によっては付属のシールなどがついていることもありますが、基本的には使用せずに折るだけで大丈夫です。(郵送でないときは〆などの記入も不要です)

中袋にのり付けをしなくても、外袋で包み袱紗に入れて持参するので、移動中に中のお札が落ちるということはまずあり得ません。

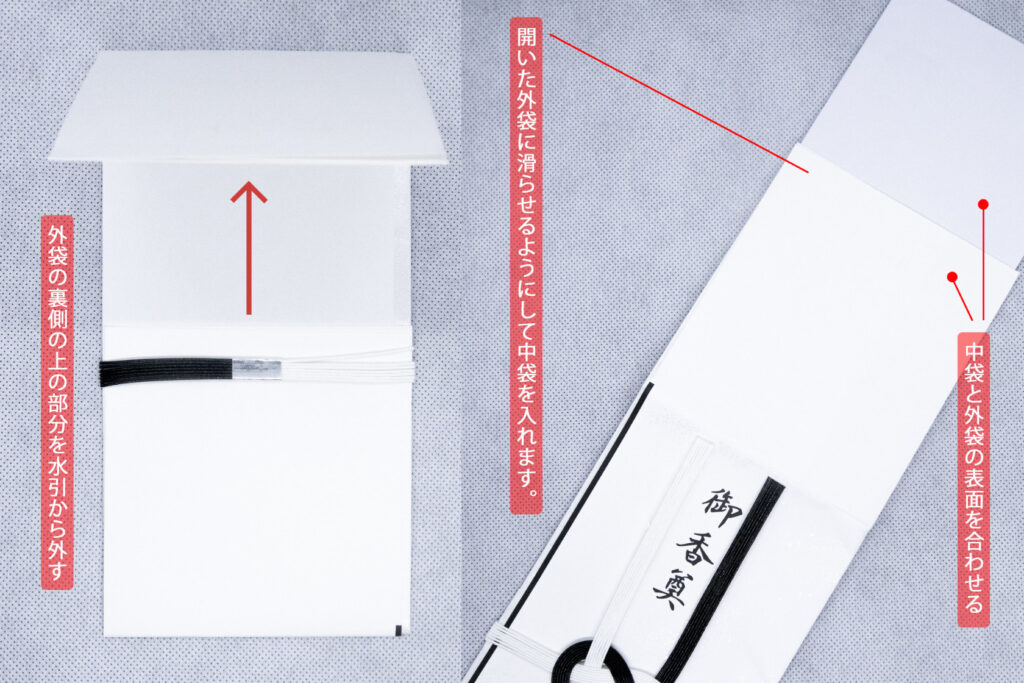

香典の入れ方⑤中袋を外袋で包む

中袋のお札を入れたら、その中袋を外袋で包みます。このとき、中袋の表(金額が書いている方)と外袋の表(表書きがある方)が同じ向きになるようにしてください。

水引があるタイプの香典袋の場合、一度水引を外してしまうと戻すのが大変です。外袋の下側を引っ張るように外し、中袋を滑り込ませるように包みましょう。

外袋の書き方については「香典袋の外袋(のし袋)には何を書く?書き方と注意点」で詳しくご紹介しています。

もしも買った香典袋に中袋がついていない時は

現在市販されている香典袋のほとんどの商品には、中袋がついていますが、簡易的なものでは中袋がついていない場合があります。

もし購入してきた香典袋に中袋がないときは、直接外袋に包むか、中袋を代用して包みます。

中袋を使わずに包む場合

中袋使わずに包む場合、お札を直接外袋に包みます。

中袋がないタイプの香典袋の場合、外袋自体が封筒タイプのもの(水引が印刷されいてる封筒)がほとんどですので、お札の入れ方としては中袋に入れるときと同様の手順です。

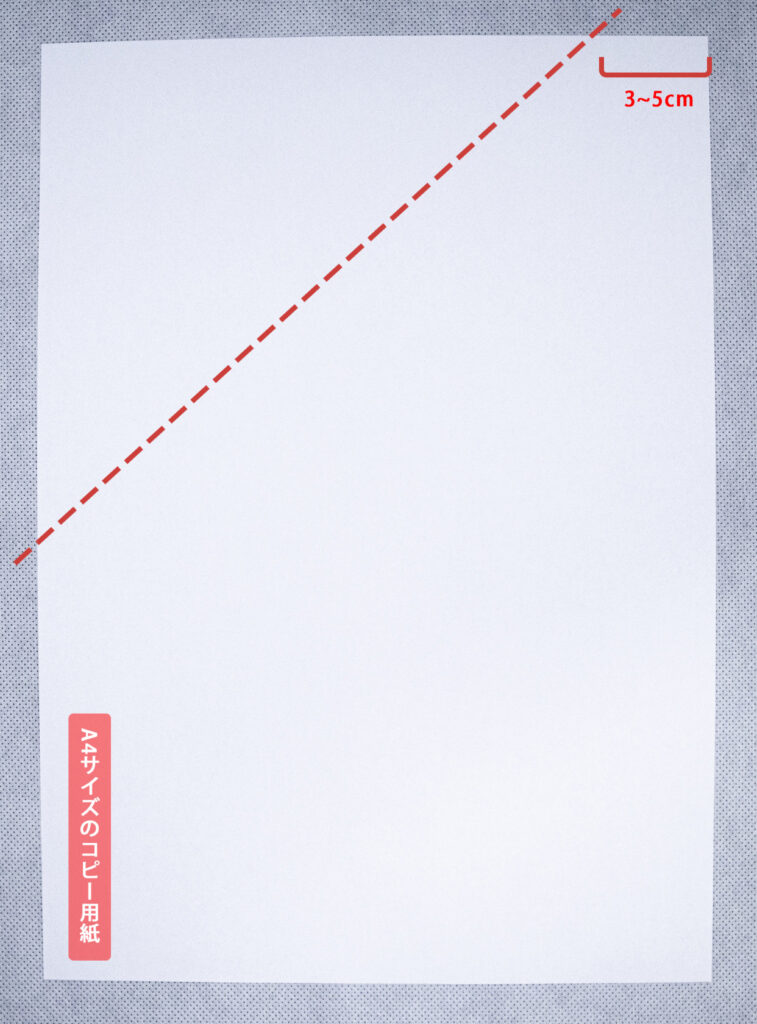

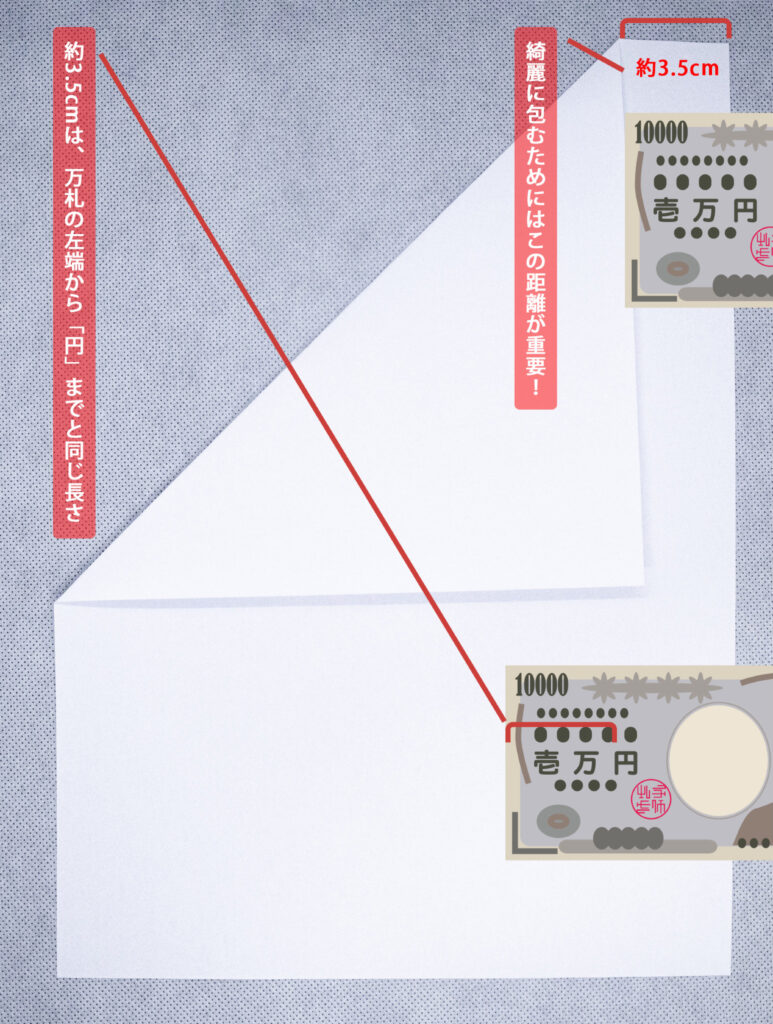

中袋を代用する場合

一万円以上の香典を包む場合や、中袋の書き方を間違えてしまった場合、中袋を別のもので代用して包みましょう。

代用するときは半紙や奉書紙で包むのが正式なものですが、あまり一般家庭にあるものではないのですよね・・・。半紙などがないときはA4サイズのコピー用紙でも代用できますので、包み方を覚えておくと中袋の書き方を間違えてしまったときにも便利です。

中袋がないときの対処方法について、詳しくは「書き間違えの時にも使える!中袋がないときの香典の包み方」でもご紹介しています。

まとめ

今回の記事では「香典の入れ方」について、画像付きで解説させていただきましたが、いかがだったでしょうか。香典の用意は、金額や香典袋の選び方、書き方や包み方とたくさんのマナーがあり大変ですよね。

少しでも覚えやすいように今回の記事のポイントをまとめると・・・

- お札は人物(漢数字の金額)がある方が表

- 香典袋の裏側にお札の表が向くように入れる

- お札を入れる前に香典袋を記入する

- お札はピン札や新札ではなく、綺麗な古札を入れる

- できるだけ大きいお札で用意する

時間がない中での準備は大変なこともありますが、故人とのお別れで大変なご遺族に、少しでも負担をかけないような心遣いで香典の準備をしましょう。