みなさんは香典袋の中袋について、正しい書き方をご存知ですか?

周りの人の目にも触れる外袋については、表書きや自分の名前を丁寧に書くなど、気を遣って書き方を調べる人は多いのですが、中袋の書き方についてはあまり調べない方も多いようです。

中袋の書き方によって、香典を受け取った遺族の負担を減らすことができるので、マナーはもちろんのこと「読みやすい丁寧な中袋の書き方」を覚えておきましょう。

香典の中袋とは?

市販されている香典袋(不祝儀袋)には、お金を包むための中袋と、化粧の役割を持つ外袋の二つに分かれているのが一般的です。

中袋があることにより、香典袋から包んだお金が透けることを防ぐことにもつながります。

地域によっては「悲しみが二重になる」ことにつながるということで、中袋のない香典袋を使用することが通例となっている場所もありますが、現在はほとんどの地域で中袋付きのものを使用して問題ありません。

中袋を書くときはボールペンやサインペンでもいいの?

香典袋の外袋は薄墨か黒の筆ペンで書くのが礼儀(一部地域では例外あり)とされていますが、中袋は必ずしも筆ペンで書く必要はありません。

普段から筆を扱うことに慣れている方であれば、中袋も筆で書くことが理想ですが、中袋に記入する住所や金額は細かい文字になるため、筆で書くと文字が潰れて読みにくくなってしまうことがあります。

香典を受け取った遺族の方は、中袋に記載されている住所や金額などをもとに、香典返しや法事の連絡などをしますので、読みやすく記入することを優先しましょう。

ただし、ボールペンやシャーペンなどは使わず、黒のサインペンや硬めの筆ペンなどを使うようにしてください。

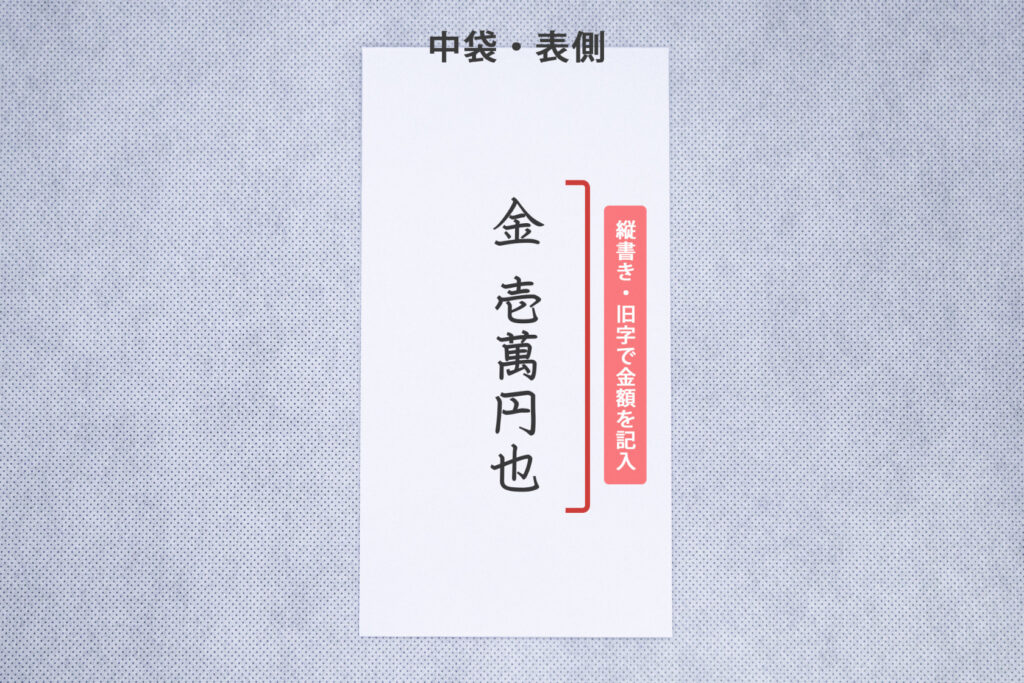

中袋の表側には大字(旧漢字)で金額

香典は気持ちを送るものですが、お金の受け渡しなので、後々のトラブルにならないように配慮する必要があります。

特に気をつけたいのが金額の書き方。他の人が改ざんできないような工夫をしておくことが必要です。

ポイント①原則縦書きの大字(旧漢字) で記入

香典の金額は、中袋表の真ん中上部に縦書きで記入するのが基本。金額は大字(だいじ)と呼ばれる旧漢字を使うようにしましょう。

ただし、最近の香典袋にはすでに金額を記入する欄が印刷されているものもあり、金額を横書きするタイプも出回っています。金額が横書きになっている場合はアラビア数字(1,2,3)で記入し、3桁ごとにコンマを入れましょう。

ポイント②桁数改ざん防止のために金額の前後に文字をつける

金額の前後には必ず「金圓(円)」「¥ -」を付け、桁数を改ざんできないようにします。

例えば、領収書は金額を記入するさいに数字の前に「¥」をつけ、一番最後に「-」をつけますが、これは後で数字を書き込むことができないようにするためです。 これと同じ理由で香典の金額を記入する際も最初と最後に「金」「圓」 を記入します。

縦書きの場合は「金圓(円)」を使い、横書きの場合は「金(¥) -」を使う用意しましょう。

具体的な金額の書き方例

具体的に香典に使用する金額を一覧にまとめてありますので、書き方に困った場合は下記の表をご参考にしてください。

| 金額 | 大字(旧漢字) |

|---|---|

| 3,000円 | 金参仟圓也 |

| 5,000円 | 金伍仟圓也 |

| 10,000円 | 金壱萬圓也 |

| 30,000円 | 金参萬圓也 |

| 50,000円 | 金伍萬圓也 |

| 100,000円 | 金拾萬圓也 |

| 算用数字 | 漢数字 |

|---|---|

| ¥3,000- | 金三千円 |

| ¥5,000- | 金五千円 |

| ¥10,000- | 金一万円 |

| ¥30,000- | 金三万円 |

| ¥50,000- | 金五万円 |

| ¥100,000- | 金十万円 |

金額の相場

香典の金額相場は、ご自身の年齢と、故人との関係性によって変わります。

また、会社関係・友人関係の場合は周りの人とある程度金額を揃えることも重要です。特に会社関係の場合は上司よりも多くならないようにするなど、周りに相談して金額を決めるようにしましょう。

| 故人との関係 | 20代 | 30代 | 40代 | 50~ |

|---|---|---|---|---|

| 両親 | 3万円 ~ 10万円 | 5万円 ~ 10万円 | 5万円 ~ 10万円 | 10万円 |

| 祖父母 | 1万円 | 1万円 ~ 3万円 | 3万円 ~ 5万円 | 5万円 |

| 兄弟・姉妹 | 3万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |

| 叔父・叔母 | 1万円 | 1万円 ~ 3万円 | 3万円 | 3万円 |

| その他親戚 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 友人・知人 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 |

| 上司 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 同僚 | 5千円 | 5千円 ~ 1万円 | 1万円 | 1万円 |

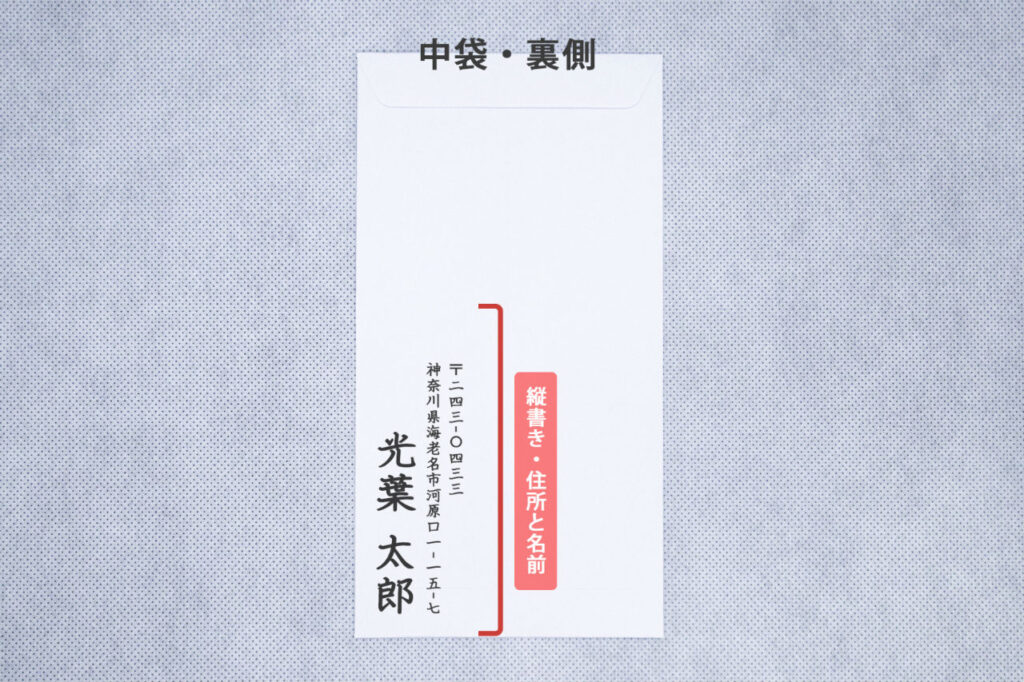

中袋の裏側には名前と住所

中袋のある香典袋の場合、外袋に名前・住所を書いてしまうと、香典を取り出したときに誰からいただいた香典なのか、わからなくなってしまいます。

外袋はあくまでも化粧袋なので、中袋だけでも誰からの香典なのかわかるように、裏側には名前と住所を書いておきましょう。

ポイント①裏面左側に縦書きで記入

名前と住所は中袋の左下に縦書きで記入しましょう。

住所の中の数字は漢数字で記入し、筆ではなくサインペンで記入しても失礼にはあたりません。

記入欄がある時は

すでに記入欄が印刷されている香典袋の場合は、記入欄に従って記入しましょう。最近は横書きの記入欄も見かけます。その場合、数字は算用数字で記入してください。

ポイント②連名で書ききれない時は・・・

職場などで複数人からの香典をまとめて出すことも珍しくありません。住所を書くスペースがとれない場合は、代表者一名の氏名のみ書いて、左側に小さく「〇〇一同」「外一同」と記入し、それぞれの名前、住所、金額を別紙に記入します。

名前を記入する順番は、右から順番に目上の人から記入します。それ以外は五十音順で記入して香典袋に入れましょう。

連名で出すときの中袋の書き方について、詳しくは「連名で香典を出すときの中袋の書き方について」をご参考にしてください。

ポイント③香典返しが要らなくても住所は絶対に書く

香典返しをもらうのが心苦しいので住所を書きたくないと思う人もいるかと思いますが、住所は必ず記入するのが礼儀です。香典返し以外の形でお礼をしたいという遺族もいます。法事や故人をしのぶための食事会などに招待されることもあるかもしれません。

中袋に住所の記入がないと、遺族は住所を調べる時間と手間をとられることになります。遺族が香典返し以外のことで連絡を取りたいと思う可能性は決して低くないので、住所は必ず記入しましょう。

香典返しを辞退する場合は、その旨を名前・住所とともに書いておきましょう。「お返しは辞退させていただきます」といった簡単な一言でかまいません。

例外:中袋がない場合は・・・

中袋がない香典袋は、外袋の裏に住所と金額を記入するか、中袋を代用して包みます。

外袋に書く方法

中袋がない香典袋は、外袋の裏側に住所、名前、金額を記入します。

香典の外袋は薄墨を使うのが基本のマナーですが、住所、氏名は読みやすさが重要なので、黒墨や黒のサインペンで書いても問題ありません。ご遺族の方に読みやすいものを選ぶようにしましょう。

参考:買ってきた香典袋に中袋がない!金額や住所はどこに書けばいいの?

中袋の代用方法

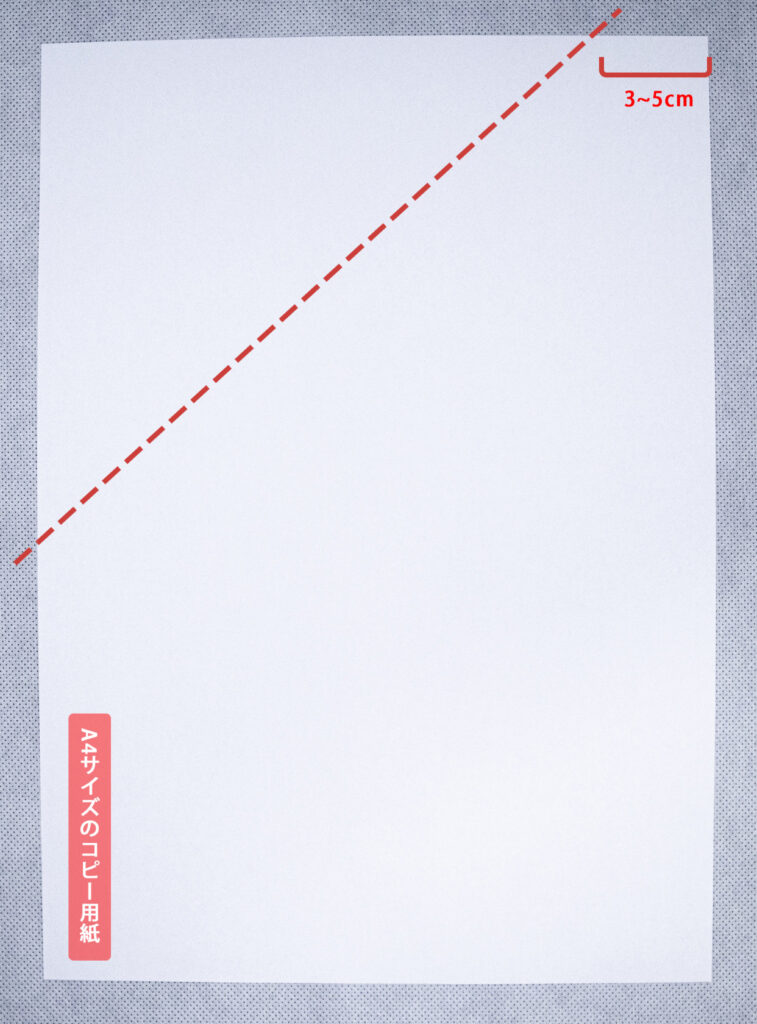

中袋は白の無地封筒で代用するか、半紙やコピー用紙でお札を包むことでも代用が可能です。

参考:書き間違えの時にも使える!中袋がないときの香典の包み方

今回は一般家庭にも多くある「半紙」を使って包みます。半紙は書道で使うもので大丈夫なので、小中学生のお子様がいる家庭であれば、授業で使っている半紙を使ってください。

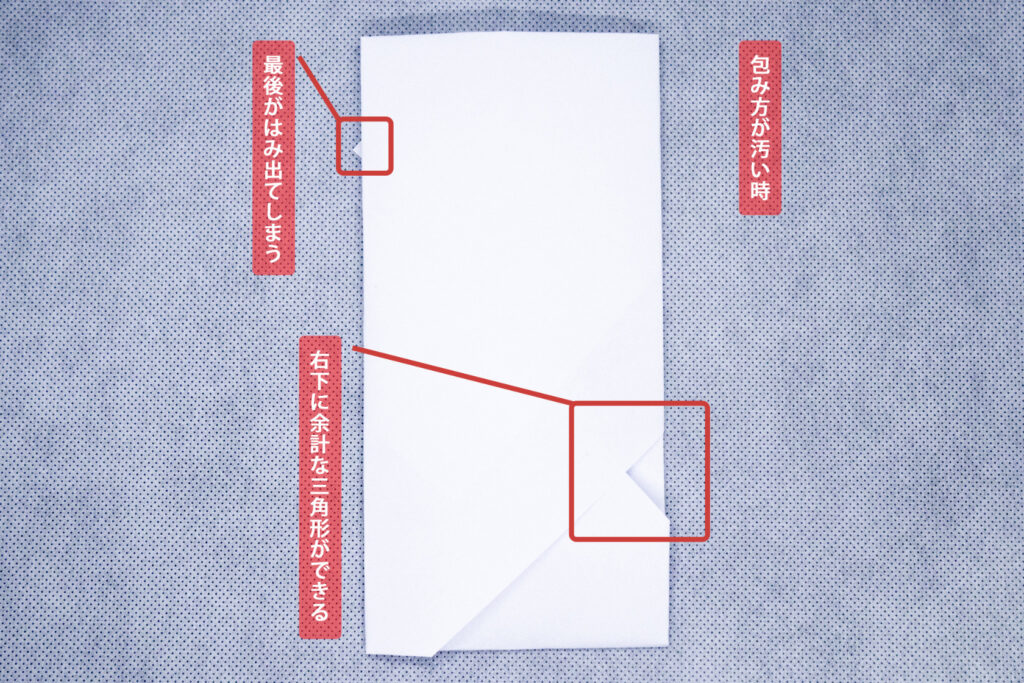

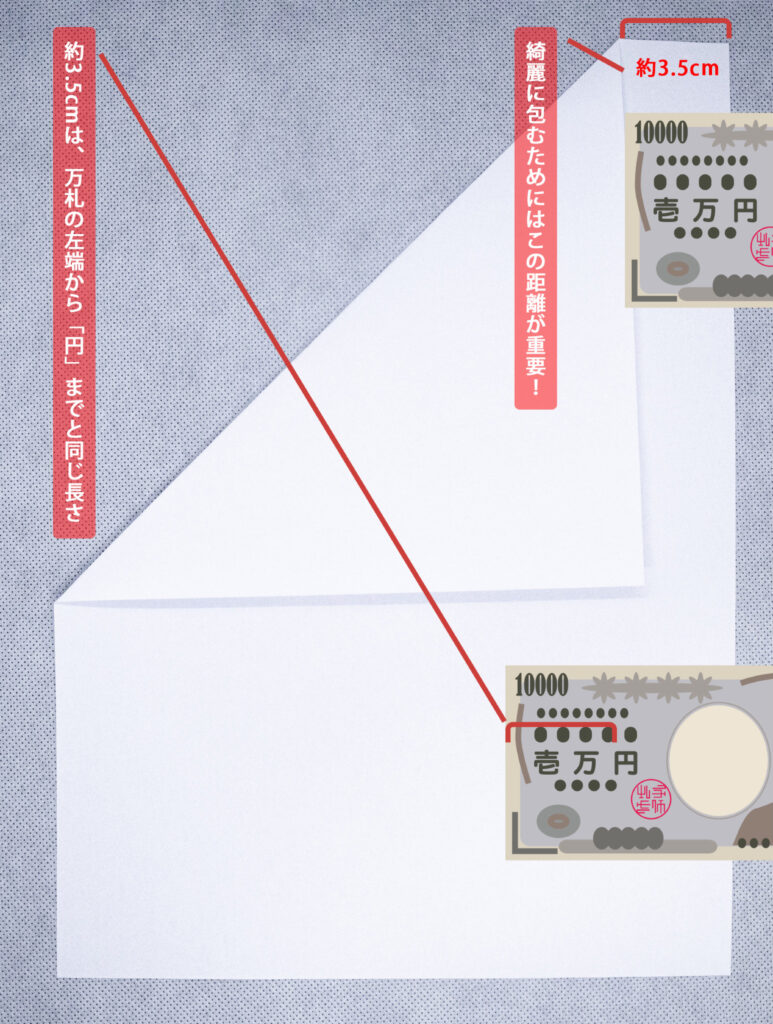

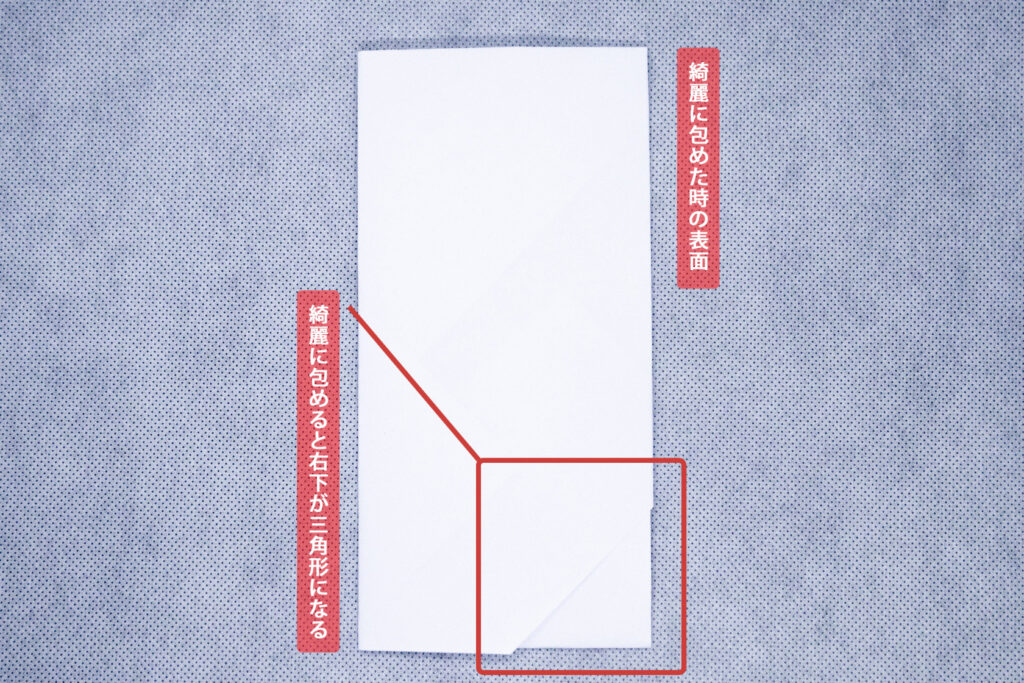

画像は半紙での包み方を解説していますので、3.5cmを残すことで仕上がりがとても綺麗な仕上がりになります。

この3.5cmはあくまでも目安で、多少前後してもきちんと包むことはできますので、コピー用紙で代用する場合などはあまり気にせずに折り進めてください。

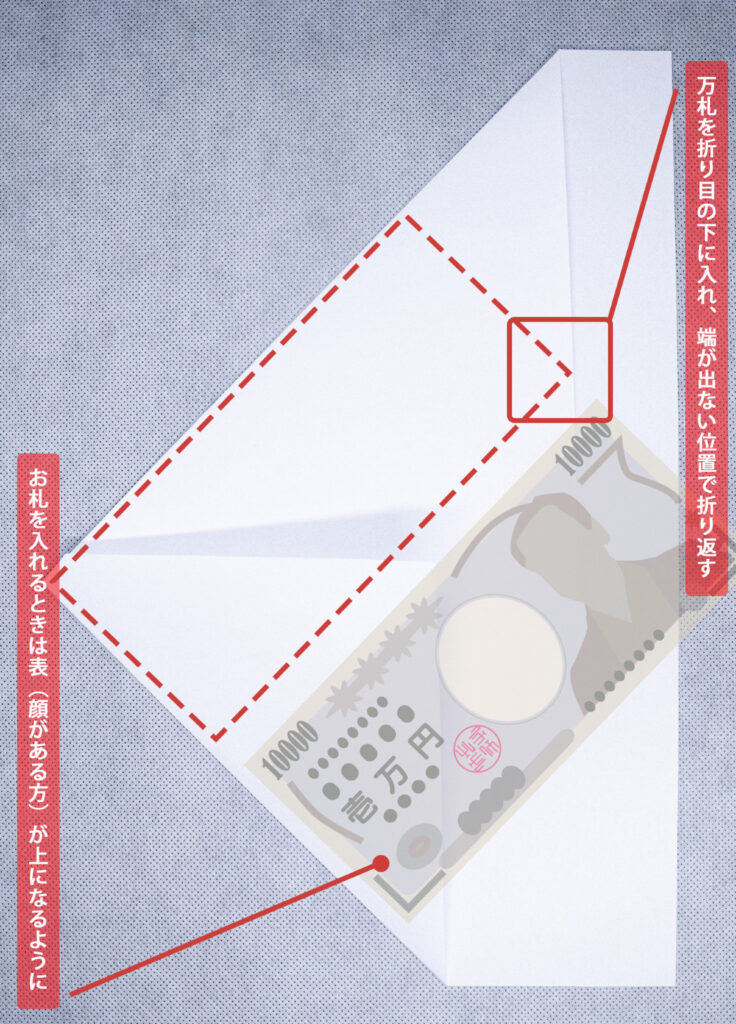

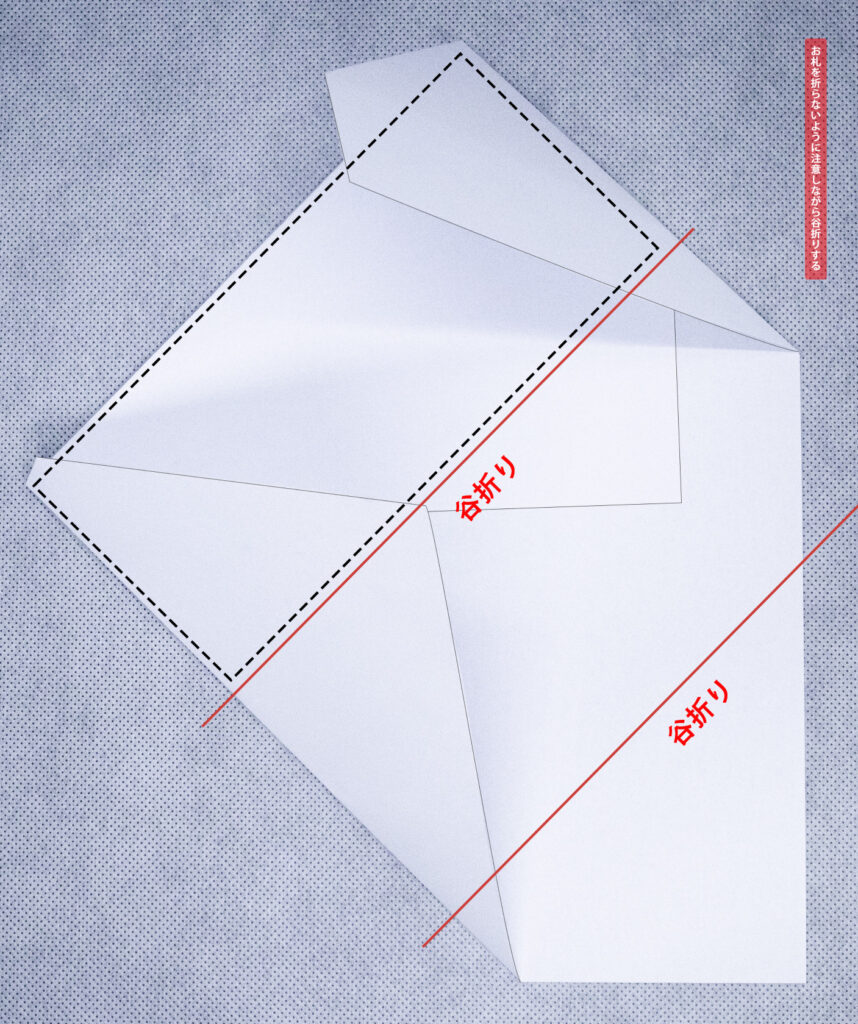

お札の向きに注意しながらお札を入れ、左右を谷折りで折り返します。左右を折り返したら右下方向に2回谷折りにしてお札が落ちないように包みます。

折り終わったときに、表面の右下に三角形があり、左側がはみ出していなければ綺麗に包めています。多少のずれがあっても問題ありませんが、最初の一回目を折るときに3.5cmを意識すると、左側のはみだしもなく綺麗に包む事ができます。

中袋にお札を入れるときの注意点

香典は故人を悼む気持ちを表し、遺族への心遣いの表れです。遺族が香典を開封したときに不快感を抱かないように、お札の状態や入れ方には最新の注意を払いましょう。

お札の状態を確認

お札は新札ではなく、適度に使いこまれたものを用意しましょう。今は気にしないことも多いようですが、新札は不幸を予測して用意していたように受け取られてしまうため、敬遠されてきました。新札しかない場合は、折り目をつけて入れましょう。

とはいえ、お札の一部が欠けているものや、シワが多い、汚れているなどあまりにも見た目が汚いのも遺族に失礼になるので避けましょう。

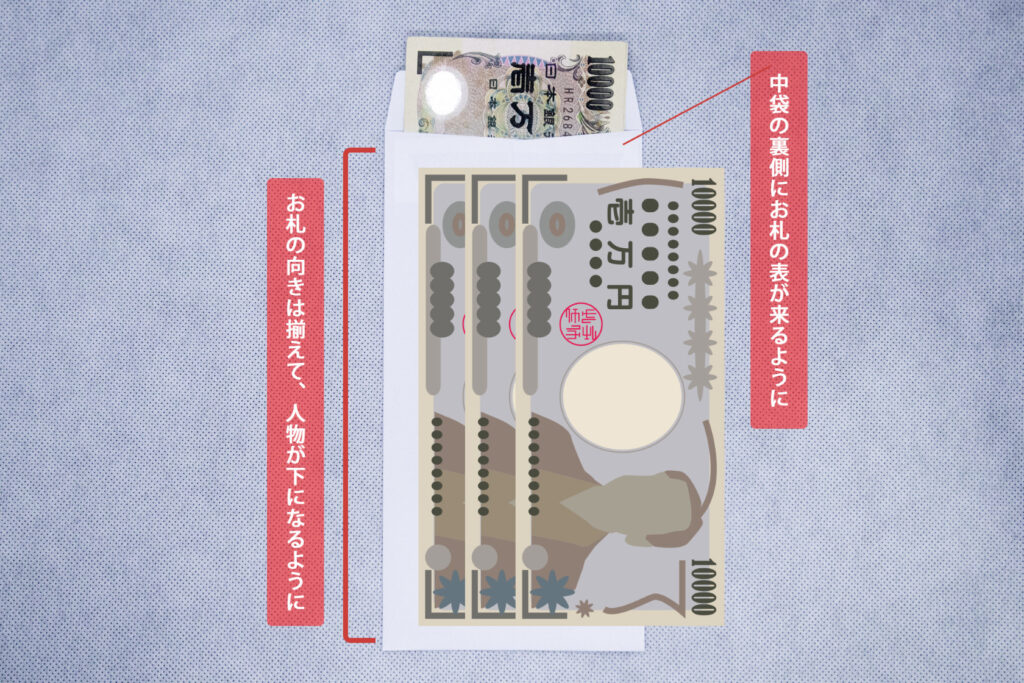

お札の向きに注意

お札を中袋に入れる向きにも注意が必要です。お札の肖像画が中袋の表に対して裏に向き、金額を書いてある方が上になるように入れます。肖像画を中袋の表に対して裏側になるように入れるのは、個人への哀悼の意を示すためです。

参考:【解説画像付】香典のお札の正しい入れ方は?中袋の使い方を徹底解説

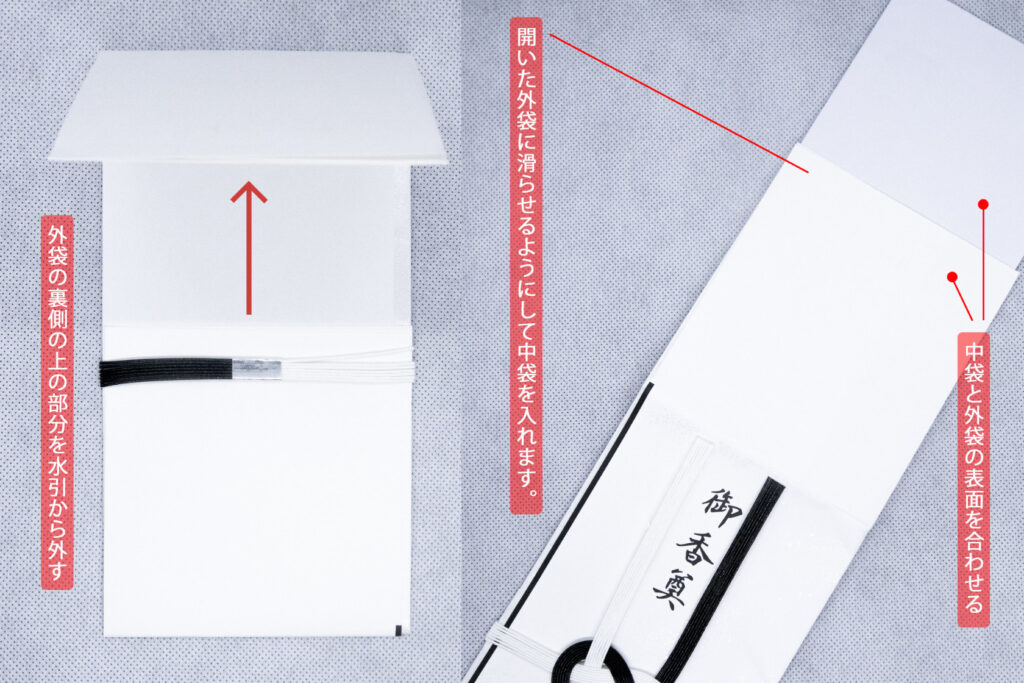

中袋を外袋で包むときの注意点

お札を入れた中袋を外袋に入れるにも注意が必要です。

結婚式などのご祝儀でも似たような袋を使いますが、外袋の折り方が弔事と慶事では異なります。ご祝儀袋の折り方と混同して、ご遺族の方に不快な思いをさせてしまわないよう、正しい入れ方をしましょう

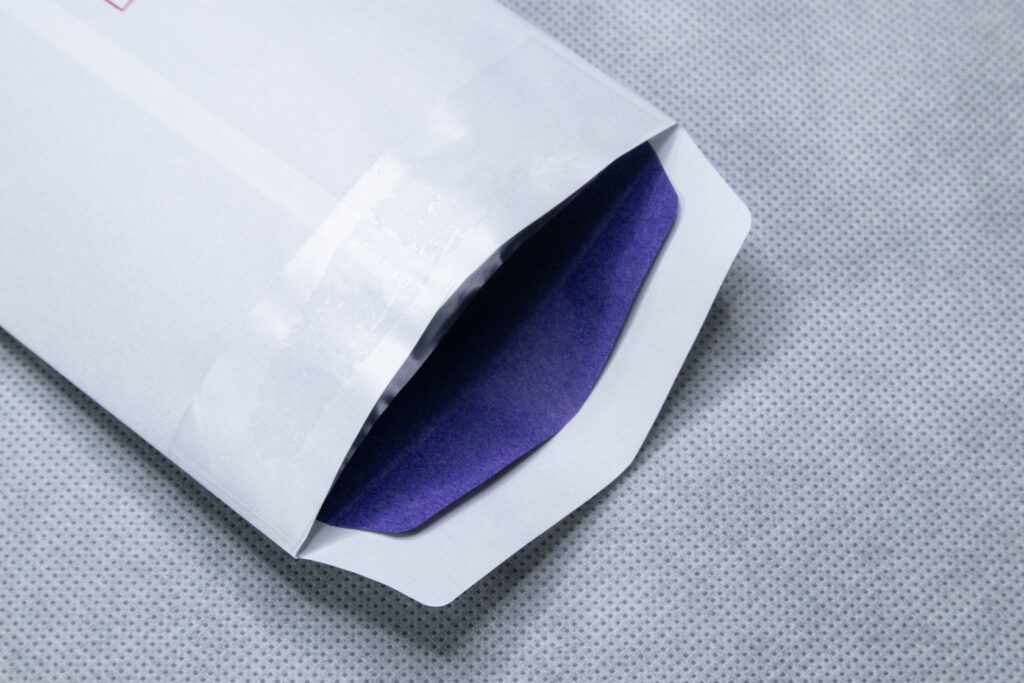

中袋と外袋の表裏と上下が一緒になるように

中袋を入れるときは、中袋と外袋の向きが揃うように入れます。上下も揃っているか確認しましょう。

半紙や奉書紙 を使用する場合は、折り目の最後がくる面が裏面になります。裏面に肖像画がくるように包みましょう。

外袋は上側が上に重なるようにする

中袋を入れたら、外袋の下の折り返しに上の折り返しが重なるように包みます。これは、悲しみが再び来ないようにという祈りが込められています。

ちなみに、ご祝儀の包み方は逆になります。いざという時に迷わないように、「喜びは上向き、悲しみは下向き」と覚えておくといいでしょう。

持参するときは袱紗に入れる

香典が用意できたら、そのままスーツのポケットやバッグに入れるのではなく、袱紗に包んで持っていきます。袱紗で包むのは、香典が汚れたり角が折れたりするのを防ぐためです。

袱紗は風呂敷のような形で角の一つに爪がついているものが一般的でしたが、最近では台がついているものや、すでに折りたたんだ状態になっているなど使いやすい袱紗が増えています。

香典を渡すときは、袱紗の上に香典を置き、表書きが受付の人に読める向きに渡します。渡すときは「ご霊前にお供えください」と一言そえて渡すようにしましょう。

【早見表付】袱紗(ふくさ)の選び方解説!社会人のマナーとして袱紗を用意したい方へ

お葬式に使う袱紗(ふくさ)って何?選び方・使い方を徹底解説

袱紗(ふくさ)は包み方でマナー違反に!正しい包み方を画像付きで解説

袱紗(ふくさ)ってどこに売ってるの?慶事でも弔事でも使えるものを用意しておこう

袱紗だけじゃない!お葬式・お通夜で香典を渡すときのマナーを徹底解説

まとめ

今回の記事では中袋の書き方を中心に、香典の用意の仕方についてご説明いたしました。特に次の4点は必ず覚えておきましょう。

- 中袋は黒のサインペンで書いてもOK

- ボールペンやシャーペンはNG

- 文字はご遺族の方に読みやすいように丁寧に

- 数字は改ざんできないような工夫を

お葬式などのマナーを一つ一つ暗記していくのは大変ですが、それぞれのマナーにどんな意味や目的があるのかを考えながら覚えていくと、自然と身につきやすくなります。