人生の中で「お葬式に参列する」という機会はあまり多くないため、正しい知識やマナーを知らないという方も多いのではないでしょうか。

実際、香典の金額については気にする方は多いのですが、ほとんどの方は香典の包み方や渡し方に関するマナーにはあまり興味をもちません。

この記事では、香典袋に関するマナーの中でも、香典袋の”のり付け”に関してのマナーを中心にご紹介していきます。

香典袋にはのりを使わないのがマナー

お葬式の受付係の経験がある方は少ないと思いますが、受付係をしてみると香典袋にのり付けをしている方としていない方がいることに気づきます。

香典袋の包み方のマナーとしては、次の2つの理由から”のり付けをしない”ことが正しいマナーとされています。

のり付けをすると受付係や遺族が開封する時の手間が増える

受付のあるお葬式では、受付で受け取った香典の金額があっているかどうかを、その場で確認する場合があります。

受付係の人が確認する場合もあれば、受付係とは別に会計係がいる場合もありますが、どちらの場合でも後々の金銭トラブル防止のために、香典袋に記載されいている金額と中身があっているかどうかを確認します。

この時、スムーズに金額を確認するには、のり付けがないほうがいいですよね。

必ずしものり付けをしてはいけない。というわけではありませんが、受付係は遺族の方が行うことがほとんどですので、できる限り負担を減らせるような配慮が必要になります。

香典袋に付属されているシールも使用しない

購入した香典袋には「〆」「封」「緘」といったシールが付属しているものもあります。

付属のシールの場合は、のり付けよりも簡単に剥がすことができますが、基本的にはこのシールについても糊付けと同様の考え方から使用しないようにしましょう。

地域によっては「〆」「封」「緘」の文字で封をする

香典の中袋には「〆」「封」「緘」の文字を書いて封をすると思われていますが、正式にはこのような封をする必要はありません。

「〆」などの文字で封をするのは、他の人が開けた時にわかるようにつける印で、のり付けされていることが前提の印です。

香典の場合は受付の人が金額を確認することが前提になるため、「〆」などの印をつけてしまうと受付の人が開封できず、金額の確認をすることができません。

地域によってはきちんと「〆」等の文字で封をする地域もありますが、地域性に問題がないときなど、基本は封をせずに贈るようにしましょう。

外袋があるので中身が落ちる心配はない

中袋をのり付けする一番の理由として「包んだ香典を落としてしまいそう。」というご不安があると思います。

これについては、万が一中袋からお札が出てしまったとしても、外袋に包んである以上は外に落としてしまうということはありません。

中袋がない時は落ちないようにしっかりと折る

中袋がない香典袋で外袋に直接お札を包む場合は、お札を落としてしまうリスクが高くなります。

特に外袋が封筒型の香典袋ではより落としやすくなりますので、のり付けをしない代わりにきちんと折ることでお札が落ちるのを防ぎましょう。

また、袱紗で包んで持参することで、香典袋の保護だけではなく、お札を落とす事の防止にもなります。

のり付けしていいのは「短冊」と「郵送するとき」だけ

香典袋の封をするときは、のり付けをしないのが正しいマナーですが、一部のり付けをすることが推奨されている箇所とシーンがあります。

それが「香典袋の短冊」と「香典を郵送するとき」です。

短冊は軽くのり付けする

香典の表書きと名前を書く時に使用する「短冊」は、市販の香典袋であればほとんど付属して販売されています。

短冊は水引の間に挟む形で付けますが、この時挟むだけだと短冊が落ちてしまうことがあります。中袋にも名前を書いてあるので、誰からの香典かわからなくなってしまうことはありませんが、外袋で誰からの香典か確認できない状態になってしまうのは好ましくありません。

そのため、短冊は中央部分(水引に重なる部分)に軽くのり付けをしておくようにしましょう。

市販の香典袋であれば、短冊を止めるための両面テープなどが付属していることもありますので、付属のテープがある場合はテープで止めておきましょう。

香典を郵送する場合はのり付けと「〆」の封をする

仕事の都合や体調不良、住んでいる場所が遠方で参列が難しい場合、香典を郵送で送ることもあります。

香典を郵送で送るときは、お葬式の受付に出す時とは異なり、不特定多数の人が触れることになるため、必ずのり付けをして「〆」などの封をします。どちらか一方ではなく、必ず両方の対応をしましょう。

また、香典袋の中には「現金」が入っていますので、通常の郵便ではなく「現金書留」で送ります。

現金書留は専用の封筒が郵便局の窓口で販売されているので、封筒を購入してその中に香典と手紙を同封して送ります。このとき、香典は現金をそのまま入れるのではなく、お葬式に持参するときと同様に香典袋できちんと包んで同封しましょう。

一般的に市販されている香典袋であれば、現金書留専用の封筒に問題なく入ります。

抑えておきたい香典マナー

ここまで香典袋の”のり付け”に関するマナーについてご説明してきましたが、香典袋にはのり付け以外にもたくさんのマナー・作法があります。

香典マナー①新札以外の綺麗なお札

結婚式などの慶事では「楽しみにしていた」という事を伝えるために、ご祝儀には新札(ピン札)をあらかじめ用意します。

そのため、香典で新札を包んでしまうと「不幸を予測していた」といった意味になります。

香典が必要になるのは急なことが多いため、基本的には手元にあるお札の中から香典に適したお札を選ぶしかありません。もし手元に新札のような綺麗なお札しかない場合は、縦か横に一度折り目をつけてから香典として包むようにしあしょう。

香典マナー②できるだけ大きい札を使う

香典に包むお札の種類は千円札・五千円札・一万円札のどれを包んでも問題ありません。ただし、金額が多い時にはなるべく大きいお札にした方が、遺族の方が金額を確認するのもまとめるのも手間が省けて楽になります。

特に注意が必要なのは連名で包む時。

連名で包む香典の場合、複数人からお金を集めて一つの香典を作るので、集めたお金がどうしても細かいお金になってしまいます。

さすがに硬貨のまま包むことはないかと思いますが、一人数千円の香典を集める有志などの連名ではお札をそのまま包んでしまいがちです。必ず代表者が逆両替をして、遺族の方の負担が少なくなるように配慮しましょう。

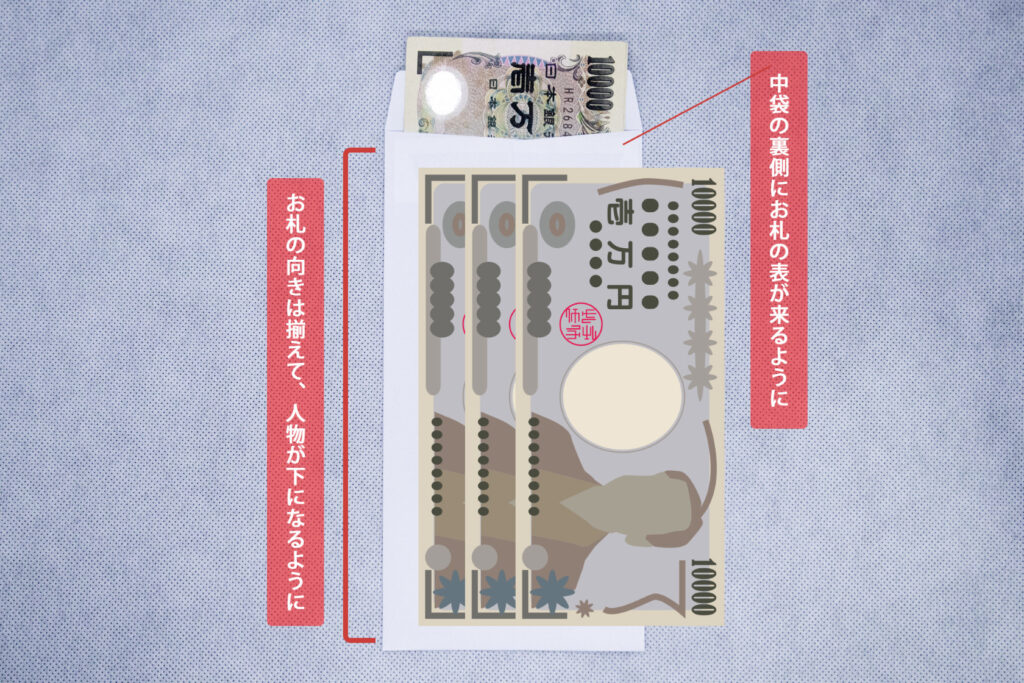

香典マナー③お札の向きを揃えて包む

五千円、一万円など一枚のお札だけの香典であればお札同士の向きを気にする必要はありませんが、三千円や五千円を千円札で包む場合などについては、お札同士の向きをきちんと揃えて包むようにしましょう。

包むときはお札の人物がある方(表面)が香典袋の後ろ側になるようにして包みます。

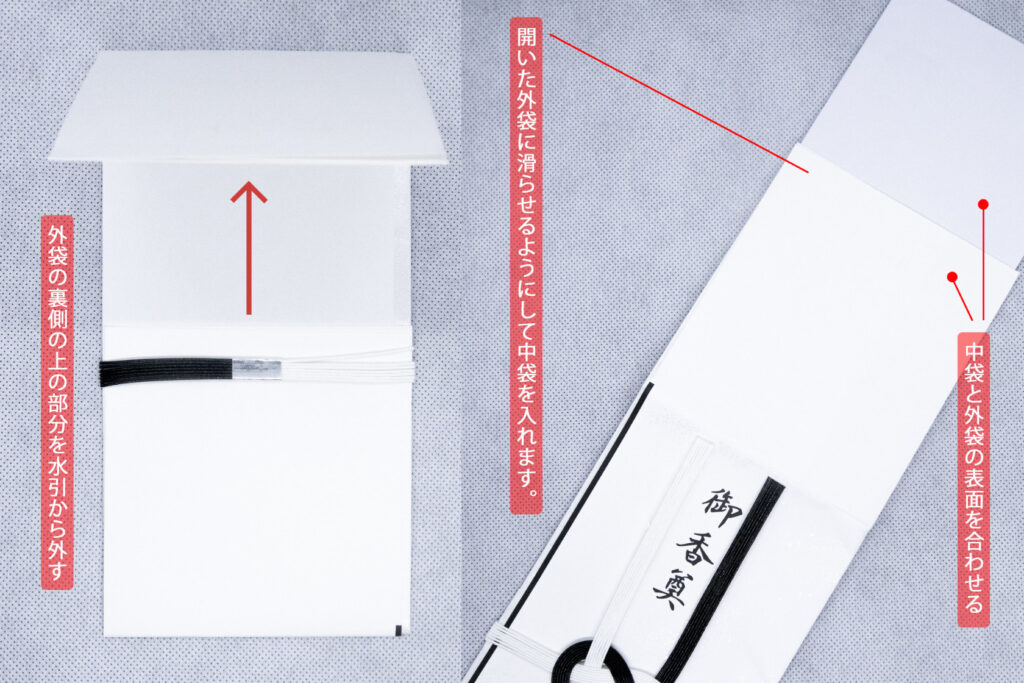

香典マナー④中袋の正面・上下を合わせて外袋で包む

中袋がある香典袋を使う場合、中袋と外袋の表裏と上下は同じ方向を向くように包みます。

香典袋の正面から見てお札は後ろ向きになるように包むので、中袋に入れる時にも中袋の裏側にお札の人物が来るように入れましょう。

香典マナー⑤袱紗に入れて持参する

香典を持参する時には必ず袱紗(ふくさ)に包んで持参します。

袱紗には香典袋を汚れや折れから守る役割以外にも、礼節を重んじて相手と感情を共有するという事を表す役割もあります。

若い世代では袱紗の存在自体を知らない人も増えてきていますが、社会人の最低限のマナーとして、冠婚葬祭に使える紫の袱紗をひとつ用意しておきましょう。封筒型と呼ばれる挟むタイプの袱紗であれば、包む時も受付で渡すときも不慣れな人でも簡単に使うことができます。

お葬式などの弔事では、袱紗が左開きになるように香典袋を包むため、爪が付いている場合は爪が左側になるように袱紗を開きます。もし爪がついていない場合は台が右側になるようにします。

※爪も台もない場合は袱紗が菱形になるような角度で、机の上などに開いてください

袱紗も香典袋と同じで、上から下に重なるように包みます。

爪付きの袱紗の場合は、留め具(爪)がついているのでしっかりと留めて中の香典が落ちないようにします。

留め具がついていない袱紗や、ハンカチ・風呂敷で代用する場合は留めずに持参するか、紐などで軽く留めて完成です。

お葬式などの弔事では、袱紗が左開きになるように香典袋を包むため、爪が付いている場合は爪が左側になるように袱紗を開きます。もし爪がついていない場合は台が右側になるようにします。

※爪も台もない場合は袱紗が菱形になるような角度で、机の上などに開いてください

袱紗も香典袋と同じで、上から下に重なるように包みます。

爪付きの袱紗の場合は、留め具(爪)がついているのでしっかりと留めて中の香典が落ちないようにします。

留め具がついていない袱紗や、ハンカチ・風呂敷で代用する場合は留めずに持参するか、紐などで軽く留めて完成です。

正しい香典袋の選び方

市販されている香典袋には様々な種類があり、参列するお葬式の形式(宗教・宗派)や包む香典の金額によって、適切な香典袋を選ぶ必要があります。

宗教・宗派による香典袋の違い

宗教・宗派による違いは「表書き」と「絵柄」に注意します。表書きについては後から自分で書くことできますが、市販されている香典袋は、あらかじめ表書きが書かれているものがほとんどですので、購入する際は表書きにも注意しておきましょう。

| 宗教 | 四十九日以前 | 四十九日以降 | 香典袋の絵柄 |

|---|---|---|---|

| 仏教 | 御霊前 | 御仏前 | 無地 ハスの花 |

| 仏教 (浄土真宗、真宗大谷派、曹洞宗) |

御仏前 | ||

| キリスト教(カトリック) | 御花料 御ミサ料 御霊前 |

無地 十字架 ユリの花 |

|

| キリスト教(プロテスタント) | 献花料 御花料 忌慰料 |

||

| 神式 | 御神前 御玉串料 御榊料 |

御神前 御玉串料 |

無地 |

| 無宗教、宗派が分からない場合 | 御霊前 御香典 |

御仏前 御香典 |

無地 |

参列するお葬式の宗教・宗派がわからない場合は、担当の葬儀社や喪主に確認することができますが、時間がない場合やどうしても確認できない場合は「御香典」と書かれた「無地」の香典袋を用意しましょう。

金額による香典袋の違い

多くの場合、香典の金額は3,000~5,000円で、高くても1万円以内がほとんどです。5,000円以下の香典であれば、水引が印刷されているタイプの「印刷多当」と呼ばれる香典袋を用意しましょう。

それ以上の金額の場合は下記の表をご参考にしてください。

| 香典の金額 | 水引 | 紙質 | サイズ |

|---|---|---|---|

| 5,000円以下 (印刷多当) | 結び切りの水引が印刷されたもの | 普通の紙 | 一般的なサイズ (約18.5cm × 11cm) |

| 30,000円以下 (水引金封) | 黒白か黄白の5本の水引 | 普通の紙、もしくは和紙 | 一般的なサイズ (約18.5cm × 11cm) |

| 100,000円以下 (中金封) | 双銀の7本の水引 | 高級和紙 | 少し大きめのサイズ (約20cm × 13cm) |

| 100,000円以上 (大金封・特大金封) | 双銀の10本の水引 | 高級和紙 | 大きめ (約21cm × 15cm以上) |

香典袋の選び方については「正しい香典袋(不祝儀袋)の選び方は?大人のマナーは香典の準備から」で詳しくご紹介していますので、こちらの記事もご参考にしてみてください。

香典の金額の相場

香典の金額相場は「自分の年齢」と「故人との関係性」の二つでおおよその相場が決まります。ただし、年齢についてはそこまで深く考える必要はなく、20代であれば相場の中でも下の方、40代以上であれば相場の中間から上の方になるようにします。(相場については下記の表をご覧ください)

| 故人との関係 | 香典の相場 |

|---|---|

| 両親 | 5万円 ~ 10万円 |

| 祖父母 | 1万円 ~ 3万円 |

| 兄弟・姉妹 | 3万円 ~ 5万円 |

| 叔父・叔母 | 1万円 ~ 2万円 |

| その他親戚 | 5千円 ~ 1万円 |

| 友人・知人 | 5千円 ~ 1万円 |

| 上司 | 5千円 ~ 1万円 |

| 同僚 | 5千円 ~ 1万円 |

年齢を考慮した香典の相場や、連名での香典の相場などについては「香典の相場は?故人との関係性と年代別の相場表」でご紹介しております。

まとめ

この記事の”香典袋ののり付け”について、要点をまとめてみます。

- 持参する香典袋にはのり付”や〆などの封はしない

- 郵送する香典袋はのり付けをして〆などの封もする

- 短冊は軽くのり付けをして落ちないようにする

お金が入っている封筒であれば、中のお金を落とさないようにのりできちんと封をして・・・。と考えますが、お葬式では全く違ったマナーが必要になり驚いた方も多いのではないでしょうか。

冠婚葬祭のような礼儀・作法を重んじるような場面では、日常の何気ない行動などが失礼に当たることも少なくありません。

お葬式の場合は準備する時間がほとんどないことも多いのですが、できる限り失礼のないように気をつけたいものですね。