パソコンやタブレットの普及によって、ペンを握る機会が減っている昨今、毛筆や筆ペンを上手に扱うのは至難の技。お葬式に持参する香典袋など、字を書くことに自信がない。という方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、香典袋の文字について知っておきたい知識やマナーと、短冊の作成方法を詳しく解説します。文字を書くのが苦手な人でも、短冊を印刷することで読みやすい文字で香典袋を用意することができます。

香典袋の印刷はマナー違反!?市販の不祝儀袋は多くが印刷されている

香典袋には表書きや名前、金額や住所などを手書きで記入することが一般的なマナーとされています。

さて、印刷された香典袋を利用するのは本当にマナー違反なのでしょうか?

香典袋は手書きがマナーとされる理由とは?

「香典袋は手書きがマナー」とされるのは様々な背景・理由がありますが、現代では大きく二つの理由から手書きで書くことが推奨されています。

①事前に準備したように見えないように

香典袋は、訃報を受けてから初めて用意するものですが、印刷して綺麗に作られた香典袋の場合、事前に準備していたように受け取られてしまうかもしれません。

②手書きによる真心がこもった印象

人により受け取り方は異なりますが、印刷された文字より、多少汚くても手書きで書かれているほうが人の真心や温かみを感じる。という方は多くいらっしゃいます。

そのため、印刷が悪いというわけではなく手書きで書いているほうが気持ちが伝わるという理由から、手書きが基本マナーと考えられています。

市販の香典袋は表書きが印刷された香典袋が主流に

手書きが基本マナーとされる一方で、市販されている香典袋には表書きが印刷されているものが多くなってきているのも事実。そのため、印刷された香典袋を使用する機会も増え、必ずしも手書きでなくてはいけないということはありません。

失礼かどうかを決めるのは、受け取り側の判断に委ねられます。言い換えると、筆に慣れていない人、字に自信がない人、左利きの人などは、印刷したものを使用する方が相手への思いやりになるとも考えられます。

ただし、前述のとおり香典袋は手書きが基本マナー。無難なのは、表書きは印刷でも名前だけは手書きにすること。多くの人が行っている方法が最善の選択といえるでしょう。

香典袋の短冊とは?どこの部分?熨斗(のし)とは違うの?

お葬式では聞きなれない言葉が多く用いられますが、香典袋においても日常では使わない言葉や、難しい知識が多くありますよね。

香典袋の「短冊」とは、どの部分に位置するのか分からない人もいらっしゃるでしょう。実際、短冊を「熨斗」と勘違いする人は少なくありません。

短冊は文字を書く細長く四角い紙のこと

短冊とは、字を書くための縦に細長い四角い紙のことを指します。

香典袋では外袋の中央にある「表書き」と「名前」を書く細長い紙のことですね。七夕で願い事を書くときに使われる色とりどりの紙も短冊と呼びます。

市販されている香典袋についてくる短冊は、墨で書きやすいように和紙で作られていることがほとんどですが、ご自身で短冊を作る場合は、コピー用紙などの普通紙でも問題ありません。特に、家庭で印刷をするときは和紙に印刷するのは難しいので、コピー用紙など印刷しやすい紙で代用するようにしましょう。

熨斗(のし)とは何のこと?香典袋は熨斗袋とは呼びません

香典袋は、正式には「不祝儀袋」と言います。同じようにお金を包む袋のことを「熨斗袋」がありますが、熨斗袋はお祝い事で使用する「祝儀袋」のことを指し、両者の大きな違いは「熨斗」がついているかどうかという点です。

「熨斗」は、慶事で使用する熨斗紙や熨斗袋の水引の右上にある装飾です。元々はあわびを薄く「のし」たものを、お祝いの贈答品やご祝儀にそえていたものが、現代の形になったと言われています。

香典袋には熨斗が無く、熨斗袋とは表現しませんのでご注意ください。

香典袋の短冊を印刷して自分で作る時のポイント

香典袋は印刷しても大丈夫。印刷するときは短冊に印刷するのがおすすめ。ということがわかったところで、実際に短冊を印刷する時の4つの注意点とポイントをご紹介いたします。

ポイント①印刷色は薄墨のようなグレーにする

香典袋では表書きや名前などを書くときに、「悲しみの涙で墨が薄くなった」「きちんと墨をする時間がなかった」という状況を表すために薄墨を使用することがマナー。

手書きで書くときも「薄墨の筆ペン」を使うように、短冊を印刷するときもグレーで印刷しましょう。

なお、薄墨は厳密な色合いが定められていません。濃淡を調整してオリジナルの灰色を作成しても構いませんが、 基本色35~50%ぐらいが適度です。

ポイント②フォントは毛筆に近いフォントを選ぶ

基本の手書きから外れすぎないためにも、印刷の時でも手書きの風合いがある「毛筆」のフォントを選ぶようにしましょう。

毛筆フォントには豊富な種類があります。一般的には、誰でも文字を確認できるように、見やすい「楷書体」か、筆特有の滑らかな流れのある「行書体」のようなフォントを選び、筆で書いたような文字にします。機械的な文字に見えるため、「明朝体」は避けるようにしましょう。

なお、毛筆フォントは、年賀状ソフトなどをインストールすると選択の幅が拡がりますが、次のような無料で使用できるフリーのフォントも多数あるので、お気に入りのフォントを探してみてはいかがでしょう。

衡山毛筆フォント

武蔵システムが提供している書家の青柳衡山氏の毛筆フォント。無料でダウンロードできる毛筆フォントとして、多くの人に愛用されています。

白舟書体教育漢字版

老舗の印章店である株式会社白舟書体が配信している毛筆フォント。無料でダウンロードできる定番の毛筆フォントとして知名度が高く、安心です。

フォントのインストール方法

フォントのインストール方法は、端末のOSによって異なります。ここでは、一例としてWindows10の方法を解説します。

- インストールしたいフォントをダウンロードします。

- Windowsの[スタート]ボタンを押し、[Windows ・システムツール]から[コントロールパネル]を選択します。

- [デスクトップのカスタマイズ] をクリックします。

- [フォント] をクリックすると、フォント一覧が表示されます。

- ダウンロードしたフォントファイルをドラッグ&ドロップで追加すると、インストールを開始します。

参考フォントのインストールについて

衡山毛筆フォントの配信サイトには、OS別のフォントのインストール方法が掲載されています。また、白舟書体教育漢字版で困ったことがあれば、サイト上の「よくある質問」を参考にすると便利です。

ポイント③用紙の種類とサイズにこだわる

市販の香典袋についている短冊は和紙で作られていることがほとんどですが、ご自宅で印刷するときにはどのような用紙を使えばいいのでしょうか。

また、印刷するときの用紙サイズについてもご紹介していきます。

用紙の種類

短冊に使用する用紙の種類は、できれば印刷に対応した和紙がおすすめですが、ご自宅に用意がないこともほとんどですよね。

そのような場合は厚手のコピー用紙で代用しましょう。

厚手のコピー用紙であれば、ご自宅にプリンターがなくても、近くのコンビニで印刷することもできます。

用紙のサイズ

家庭のプリンターでは短冊サイズに用紙に直接印刷することができませんので、短冊より大きい用紙(A4,B5など)に印刷をしてからカットして短冊の大きさにします。

そのため、短冊よりも大きいサイズであればA4でもB5でも構いませんが、お勧めはB5サイズです。

B5用紙のサイズは18.2×25.7cm。短冊の縦の長さと用紙の横幅は寸法が近似のため、作成時に余白やレイアウトのイメージがしやすいですよね。そのため、印刷後は短冊サイズにカットすることも簡単です。

なお、B5サイズを横方向にして印刷した場合、1枚の用紙で5枚程度の短冊が作成できます。レイアウト以外にも、フォントの色や種類やサイズなど、様々なパターンの短冊印刷を試してみてくださいね。

印刷が完了したら、用紙を香典袋の上へ重ねて透かしてみましょう。水引の上へ表書き、下へ名前がバランス良く印字されているかどうかをチェックします。

短冊の仕上がり寸法は、縦16~18cm、横幅3~3.5cmぐらいが目安。用紙を透かしてみて問題がなければ、用紙を短冊のサイズへカットしましょう。

ポイント④連名の時は短冊の使い方に注意

個人で出す香典の場合には短冊に名前を書くことは容易ですが、連名となると印刷時に少し注意が必要です。

手書きと違い、印刷の時は限られたスペースでもフォントサイズを調整することで、綺麗な字で印刷することができます。

しかし、限られたスペースの中に3名以上の名前を印刷しようとすると、どうしてもフォントサイズが小さくなり過ぎてしまうため、連名は2名以内に留めましょう。

団体などの名称が長い場合や3名以上で香典を包む場合、もしくは短冊を使用しない場合は、代表者名と「外〇名」と記しますが、短冊なら「有志(一同)」と個人名の記入を避けるのも一つの方法です。

また、印刷は1人目を中央から開始することがマナーですが、近年では左右対象のレイアウトにすることも一般的になりつつあります。文字が伝わりやすいことを優先し、レイアウトしてください。

香典袋の短冊作りに無料の作成ツールやテンプレートを活用する

短冊を一から作るのには手間がかかります。そもそも、お葬式やお通夜など、お香典が必要になるときは準備に時間がないことが多いですよね。

そんなときに役に立つのが、短冊を印刷するためのツールやテンプレートです。

今回ご紹介するのは、Web上で短冊を自動生成できる無料サイトと、無料でダウンロートできるテンプレートです。よろしければご覧ください。

PDFダウンロード

当サイト「お葬式ナビゲーションこうよう」が用意したPDFデータです。

全ての宗教・宗派で使える表書きから、各宗教ごとに使える物まで用意してありますので、必要な表書きの短冊をカットしてご利用ください。

PDFデータとして配布していますので、ご利用のパソコンで直接印刷するか、スマホからデータ送信して最寄りのコンビニ等からも印刷可能です。

香典表書きメーカー

無料で印刷用の短冊がPDFファイルとして自動生成できる便利サイトです。入力フォームの項目に表書きと名前、団体名などを入力するだけで、バランス良く短冊を作ることができます。

のし窓

無料で印刷用の短冊が自動生成できるサイトで、PDFファイル以外にJPGファイルも選べます。香典袋の短冊以外にも、様々な種類の短冊や熨斗紙の印刷に対応しているので、香典以外でも役立ちますね。

マルアイダウンロード広場

金封(祝儀袋)の製造販売メーカーが配信しているWordファイルのテンプレートです。表書きと名前を上書き修正すると、3つの短冊が作成できます。

印刷せずに香典袋の表書きや名前を入れられるスタンプなら誰でも簡単

自宅にプリンターがない人や、仕事などで忙しい合間にお葬式へ参列する人など、印刷などをせず、もっと簡単に香典袋を完成させたい人もいらっしゃるでしょう。

次にご紹介するのは、香典袋へ文字を入れる画期的なスタンプです。

表書きのスタンプなら100円ショップで入手可能

「御霊前」や「御仏前」などの表書き用のスタンプであれば、多くの100円ショップでも入手可能なので、忙しい人や不器用な人でも安心です。

冠婚葬祭で使用できる、様々な表書きがセットになったスタンプも市販されています。

表書きは宗教・宗派によって使用できるものが異なりますが、一般的なお葬式(仏式葬儀)であれば「御霊前・御仏前」の両方を持っていれば対応可能です。表書きの種類や選び方については「香典袋の外袋(のし袋)には何を書く?書き方と注意点」でもご紹介しています。

自分の名前のスタンプをオーダーできる(連名も可能)

字を書くのに自信がない人や、会社の役員になっていて冠婚葬祭の機会が多い人などはご自身の名前でスタンプを作成しておくととても便利です。

また、夫婦連名や、社名入りなど、完全オリジナルでオーダー注文することが可能です。自分の名前のスタンプを作成しておけば、いざという時もスムーズに対応できるうえ、文字のバランスも美しく、失敗しない安心感は有難いですよね。

香典袋の外袋と中袋の書き方とは?書く位置もチェックしよう!

香典袋には、外袋と中袋があるのをご存知ですか?

果たして、中袋は必要なのでしょうか。中袋が無い場合はどのようにすれば良いのか、戸惑いますよね。また、外袋と中袋にはそれぞれ、どこの部分へ何を書いたら良いのか、分からない人もいらっしゃるでしょう。

ここでは香典袋の書き方について簡単にご紹介しております。

香典袋の外袋と中袋

市販されている香典袋には、中袋が付いているものと付いていないものがあります。

中袋を使用する場合は、より丁寧な心遣いとして。中袋を使用しない場合は、二重にすることで不幸が重なる。という考え方があります。

中袋の有無はいずれも間違いではありませんが、無難なのは地域の皆さんと統一すること。そのため、迷った時やその地域に慣れていないときは、近隣の葬儀社や近所にお住まいの方へ相談してみるようにしましょう。

なお、お手元の香典袋に中袋がないことが気になる場合、中袋を別の封筒で代用したり、コピー用紙で中包みするなどといった代用方法もあります。

外袋の書き方

香典袋の外袋には「表書き」と「名前」を記入し、中袋がない時は裏側に「住所」「金額」を書きます。

外袋の表側

外袋の表側は水引の上へ「表書き」、水引の下へフルネームで「名前」を記入します。

勤務先を記す場合は、名前の右側へ「会社名や団体名」と「所属先」を名前より小さめに書きます。「肩書き」は名前の上へ小さく表記しましょう。

【夫婦連名の場合】

夫はフルネーム、妻は苗字を書かずに名前のみを記します。

【会社・友人の連名の場合】

複数名の場合は文字が小さくならないよう、写真のように3名程度までとします。(短冊の場合は2名程度)それ以上の人数で連名にする場合は、代表者1名のみを記し、その左横へ「外一同」と書き添えると良いでしょう。

外袋の裏側

中袋を使用する場合、外袋の裏側へは何も書きません。

中袋を使用しない場合は、水引の下へ右側から順に住所と金額を書きましょう。この時、住所や金額は筆で書くのが難しいこともあるので、その場合は黒のサインペンで記入しても問題ありません。

中袋の書き方

中袋には、香典を受け取った遺族が確認しやすいように「金額」「住所」「名前」を書きます。ここに書かれた金額や住所をもとに、香典返しやお礼状を送ったり、法事の案内を送ることになるので、丁寧な読みやすい文字で書くようにしましょう。

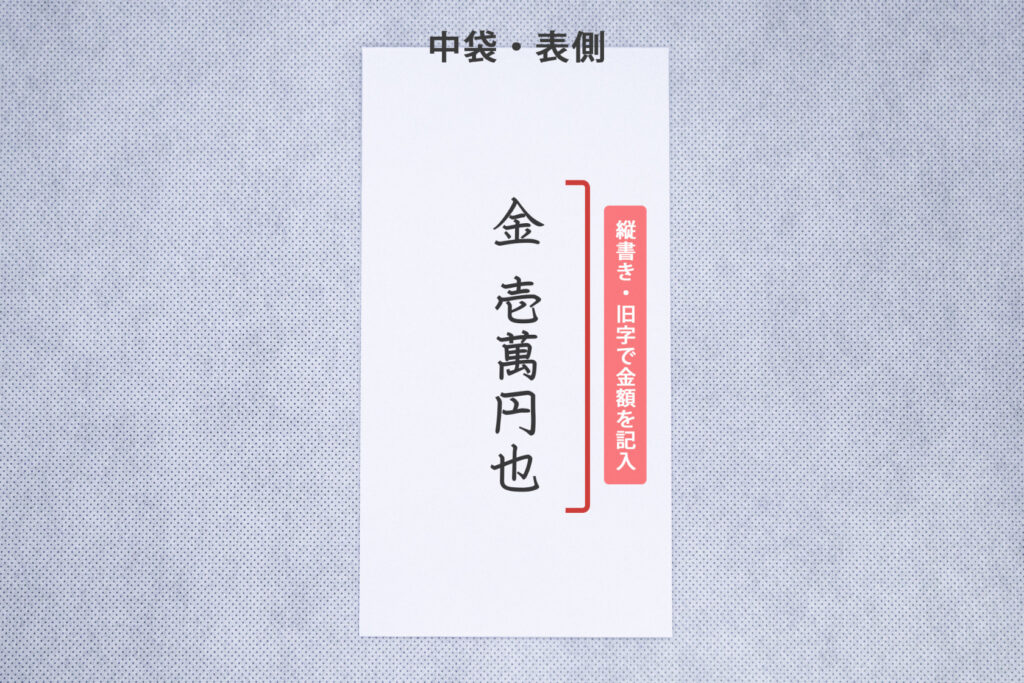

中袋の表側

中袋の表側は、中央へ「金○○圓」と、大字(旧漢字)で金額を記します。ただし、中袋の裏側に金額を記入する欄が用意されている場合は、金額の記入欄に記入しましょう。

その際、記入欄が横書きで用意されていれば大字ではなく一般的なアラビア数字(1,2,3)で記入します。

| 金額 | 大字(旧漢字) |

|---|---|

| 3,000円 | 金参仟圓也 |

| 5,000円 | 金伍仟圓也 |

| 10,000円 | 金壱萬圓也 |

| 30,000円 | 金参萬圓也 |

| 50,000円 | 金伍萬圓也 |

| 100,000円 | 金拾萬圓也 |

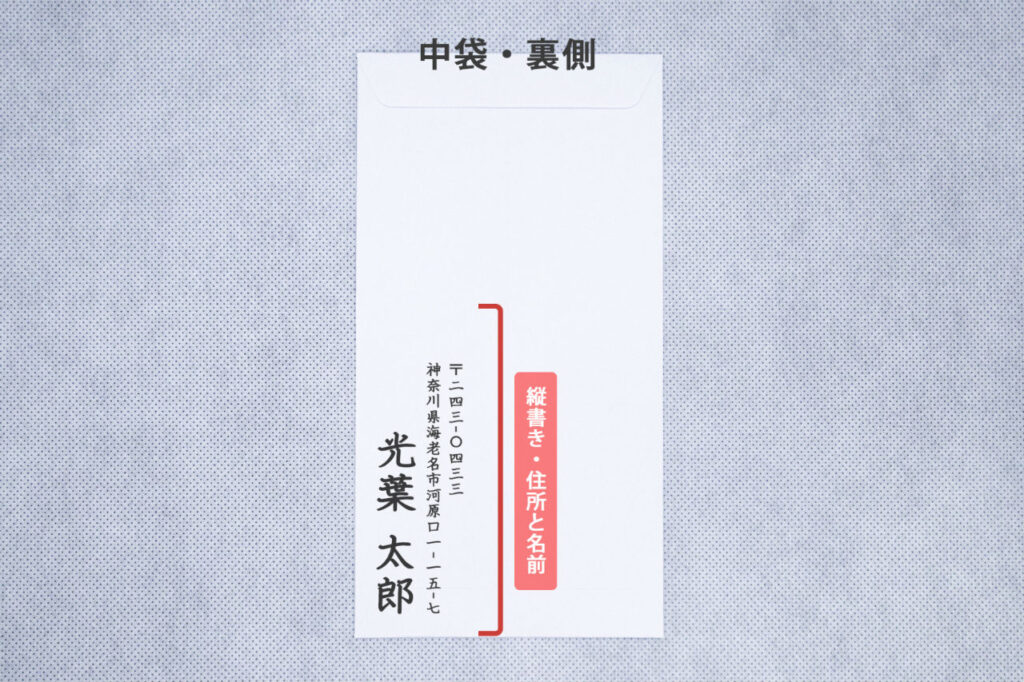

中袋の裏側

中袋の裏側へは、左寄りに「住所」と「名前」を書きます。

この住所と名前も、記入欄が用意されている場合には記入欄に沿って書くようにしましょう。また、小さい文字を書くことになりますので、筆などで文字が潰れてしまう可能性がある場合は、黒のサインペンなどを使うようにしましょう。

「くれ竹筆ペンの硬筆タイプ」のようなサインペンを使うと、細い文字でも筆の質感を残しながら綺麗に書くことができます。

香典袋の短冊の印刷や書き方に関するよくあるご質問

- 短冊の具体的なフォントサイズは?

- 御霊前や御仏前などの表書きは40ポイントぐらいが目安です。名前は個人なら36ポイントなど、表書きより気持ち小さめになるよう意識するとバランスが整います。パソコンの設定やプリンターの設定によってもサイズが異なりますので、試し印刷をしてちょうどいいサイズを探してみてください。

- お葬式後、弔問でお香典を渡す場合の表書きは?

- お香典では宗派を問わない「御霊前」を用いるのが無難と認識している人を多くお見受けしますが、四十九日忌を過ぎた場合の表書きは「御仏前」や「御香典」となりますので、ご注意ください。

- 作成した短冊は外袋へ貼り付けるの?

- 短冊が外れないよう、短冊の中心(水引の下)を糊付けや両面テープで固定するのが最良です。

- 短冊だけを購入することはできるの?

- 短冊は10枚セットなどで販売されており、大手通販サイトや文具店でお求めになれます。

- 表書きが黒でプリントされている短冊へ薄墨で名前を書くことに違和感がある場合は?

- 薄墨にこだわらず、表書きに統一して名前を黒で記入しても構いませんが、できるだけ薄墨で書くようにしましょう。

まとめ

お葬式には様々な作法・マナーがありますが、大切にすべきは故人を思う気持ちと遺族の方への配慮です。

手書きは基本のマナーではありますが、慣れない筆を使って読むことが難しい字を書いてしまうよりも、印刷して綺麗にしたほうが遺族の方にとっては後の管理が楽になることも多いでしょう。

「面倒だから印刷にしよう」と言った後ろ向きな考えで印刷するのは好ましくありませんが、「印刷の方が遺族の方も読みやすく手間がかからないだろう」と言った前向きな考えであれば、印刷で用意することが正しいマナーとも言えますね。

香典袋の短冊を印刷するときのポイントは、次の4つです。

- 印刷色は薄墨のようなグレーにする

- フォントは毛筆に近いフォントを選ぶ

- 用紙の種類とサイズにこだわる

- 連名の時は短冊の使い方に注意する

そして、作成にあたってお勧めなのは『香典袋の短冊作りに無料の作成ツールやテンプレートを活用する』ことです。

お葬式では香典以外にも一連のマナーを遵守することが礼儀となります。香典袋を作成した後は、袱紗の準備もお忘れなきよう、ご注意ください。