香典は個人で用意するのが一般的ですが、会社や学校の仲間とともに香典を包みたいというケースもありますよね。

しかし、個人で包む香典のマナーは知っていても、連名だとどうすればよいのかわからないという事も。

スペースの限られた香典袋には全員分の情報が書ききれないため、3名以上の連名の場合は別紙で明細を用意するのがマナーです。

今回は、香典を連名で包む際に用意する別紙について、書き方や香典袋への入れ方などを紹介します。

3名以上の連名(一同)の場合は別紙を用意しよう

香典袋や不祝儀袋と呼ばれる香典を包む袋には、下記の4つの情報を記入します。これは個人で包む場合も連名で包む場合も変わりません。

- 表書き(「御霊前」や「御仏前」など)

- 参列者の氏名

- 参列者の住所

- 香典の金額

外袋の表側に「表書き」と「氏名」を、中袋の表側に「金額」、裏面に「住所」と「氏名」を書きます。中袋の情報は、ご遺族が香典返しを送る際などに必要となる情報なので、省略することなくしっかりと記入しましょう。

ただし、スペースには限りがあるため、3名以上の連名の場合は書ききれなくなってしまいます。記入できるのは、外袋の氏名は3名まで、中袋の住所と氏名は2名までというのが一般的です。

3名以上の連名の場合は別紙を用意し、そちらに全員分の氏名、住所、金額を書くようにしましょう。そうすることで、ご遺族が芳名帳などの名簿管理をしやすくなります。

連名の香典の書き方については「【徹底解説】連名で香典を出すときまとめ!香典袋の書き方・金額の決め方」で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

明細を書く紙(別紙)はコピー用紙でもOK

お葬式に持参する香典袋は、薄墨の毛筆か筆ペンで書くのがマナー。これには「すずりに涙が落ちて薄くなった」「十分な墨を用意できないほど急いで駆けつけた」など諸説あります。

別紙も外袋と同じように毛筆などを使い、奉書紙(ほうしょがみ)や半紙に書くのが理想です。しかし、多人数の住所や氏名を毛筆で書くのはかなり手間がかかってしまうので、現実的ではないでしょう。

また、別紙に使う紙はラインや模様などが入っていない便箋やコピー用紙など、白無地紙であれば問題ありません。コピー用紙などに筆で書くと乾きが悪く、汚してしまう原因にもなりますのでボールペンやサインペンなど普段から使い慣れたもので、ご遺族が読みやすい文字で記入しましょう。

別紙の書き方

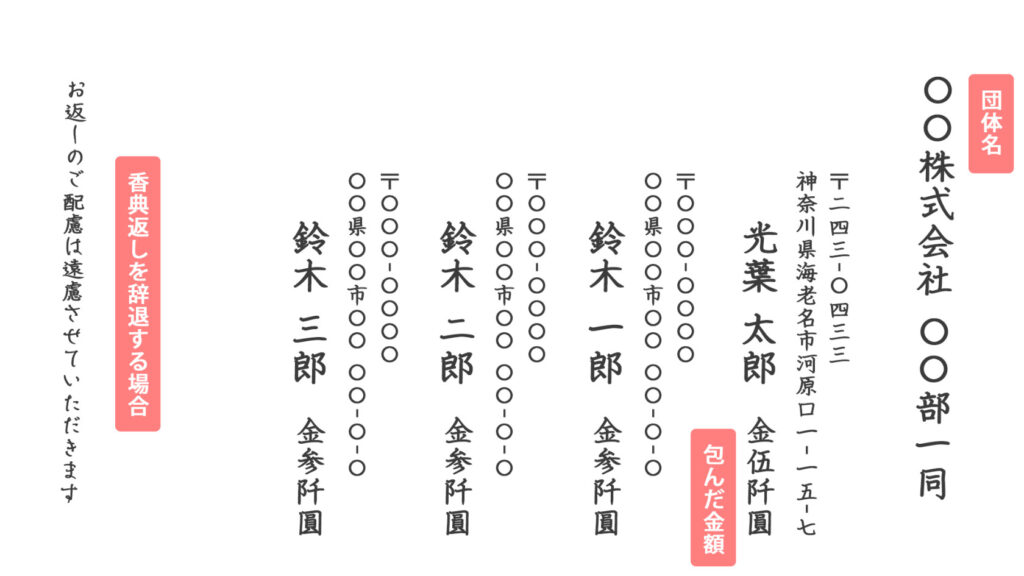

ここからは別紙を書くときの具体的な書き方についてご説明いたします。先に完成した写真を載せておきますので、説明文を読むのが面倒な方は写真をお手本に書いて見てください。

一番右に団体名

香典の外袋や中袋同様、別紙も文字は縦書きにします。用紙を横置きにし、右側から書いていきましょう。

まず、一番右側に「団体名」を書きます。「○○株式会社 ○○部一同」や「○○サークル一同」など、どういう団体での香典なのかを明確に記入しましょう。外袋に団体名を書く場合は、同じ内容にしておけば問題ありません。

右側から目上の人順に「住所」「名前」「金額」

団体名に続いて、1名分ずつの情報を「住所」「氏名」「金額」の順に書いていきます。代表者を先頭にして、目上の方から順番に右側から並べます。

ご遺族が香典返しやお礼状を送る際などに必要となるため、省略することなく記入することが大切です。住所は都道府県名から書き、郵便番号も記入しておきましょう。

住所の左隣に記入する名前はフルネームで、その下に金額を記入します。

金額は、中袋に記入する場合は「金 伍仟円」のように旧字体(大字)で書くのがマナーですが、別紙の場合は漢数字で「金 五千円」のように書いても問題ありません。

香典不要の場合は一番左に一文追加

ご遺族はいただいた香典に対するお礼として、その金額に応じた香典返しを用意するのが一般的です。

香典の金額は自身の年齢や故人との関係性によって変わってきますが、5,000~10,000円が相場といわれています。香典返しはいただいた香典の3分の1から半分程度が一般的なので、当日返しの場合は2,000~3,000円程度の品物を用意することが多いようです。

香典を連名で包む場合は、1名あたりの金額が少額(3,000円以内)になるケースも多くあります。

その場合、包んだ香典と同程度の金額の香典返しを渡されることになるか、少額用の香典返しを別で用意させることになるため、ご遺族の負担が大きくなることもあります。

そのため、ご遺族の負担を考えて香典返しを辞退するのもよい方法です。

返礼品の会葬御礼と香典返しの違いとは

お通夜やお葬式の参列者などに、ご遺族のお礼の気持ちを込めて渡す品を「返礼品」といいます。返礼品には、お葬式に参列した方に手渡される「会葬御礼(引き出物)」と、香典を包んだ方に渡される「香典返し」があります。

会葬御礼は香典の有無に関係なく、参列者全員に弔問のお礼として手渡されるものです。

香典返しは香典をいただいた方に対するお礼で、参列の有無に関係なく渡されます。香典返しには、忌明け(四十九日法要後)に送られるパターンや、お葬式当日に手渡される「当日返し」があります。

別紙に書いた明細の包み方

明細を記入した別紙は、単独で渡したり別の封筒に入れたりするのではなく、三つ折りや四つ折りなど、香典袋に入るサイズに折りたたんで同封します。

奉書紙や半紙を使用する場合は、記入する前に、香典袋のサイズを考慮してカットしておくと入れやすくなります。

また、別紙は香典袋のどこに、どのように入れればよいのかも確認しておきましょう。

香典の包み方については「香典の正しい包み方とは?お葬式の受付で恥をかかないための基本マナー」でご紹介しています。

【基本】中袋に入れる場合

別紙を香典袋に同封する場合は、中袋に入れるのが一般的です。個人で包む香典は、中袋に「住所」「氏名」「金額」を記入するので、中袋があればすべての情報が把握できます。連名での香典の場合、明細が書かれている別紙がその役割を果たすのです。

紙幣の手前に入れておけば、ご遺族が香典の整理をする際に別紙を見つけやすくなります。また、別紙が小さすぎると見落とされる可能性があるので、折りたたむ際には適度な大きさにするよう気をつけましょう。

中袋といっしょに外袋に入れる場合

別紙を中袋には入れず、中袋とともに外袋に同封するパターンも考えられます。こちらのほうが別紙に気づきやすく、見落とされる心配は少ないかもしれません。

ただし、たくさんの香典を整理するなかで、中袋はきちんと管理していても、別紙は紛失してしまう可能性があります。

別紙を確認した後に受付係が中袋に入れることができるよう、折りたたむサイズを中袋に入るサイズにしておくといいですね。

別紙の明細印刷に便利なテンプレート

別紙に使う用紙は白無地であればよいので、コピー用紙が使えます。手書きに自信がない方や、人数が多くて手間がかかる場合は、パソコンで作成して印刷しても問題ありません。

フォントに決まりはありませんが、シンプルなゴシック体よりも、線に強弱がある明朝体のほうが毛筆に近い印象なので、香典袋の中に入れる別紙に合っているでしょう。

Googleスプレッドシート・エクセル

エクセルで印刷を行う場合は、下記のテンプレートをご利用ください。

エクセルを持っていない方は、上記のテンプレートをダウンロードしたあと、Googleが無料で提供している「Googleスプレッドシート」にインポートすることで、テンプレートを利用することができます。

Googleドキュメント・ワード

ワードで印刷を行う場合は、下記のテンプレートをご利用ください。

Googleスプレッドシートと同様のサービスで、Googleドキュメントというワードに似たサービスがありますが、2022年5月23日現在、Googleドキュメントは縦書きに対応しておりません。

そのため、上記のテンプレートをご利用できるのは、ワードが使える環境のみとなります。

別紙を用意したときの中袋の書き方

中袋は一般的に縦書きで、表側に包んだ「金額」を、裏側には自身の「住所」と「氏名」を書いておくというマナーは、ご存じの方も多いでしょう。しかし、多人数の連名で別紙を用意した場合は、中袋にどのように書くべきか迷う方も多いようです。

連名での香典の場合、中袋の表側には、1名ずつの金額ではなく合計金額(包んだ金額)を書くようにします。個別の金額は別紙に記入するので、中袋では実際に入っている金額がわかるようにしましょう。

中袋の裏側には、代表者の住所と氏名を書きます。代表者氏名の横に「外一同」などと記入しておくと、連名であることが中袋でもわかり、別紙を見つけてもらいやすいでしょう。

明細を別紙に書くときのよくあるご質問

- 家族での連名の場合、子どもの名前は記入するべきでしょうか?

- 家族で包む香典は、子どもの状況によって別紙に記入するかどうかが変わってきます。すでに就職していて収入がある場合は、子どもも個別に香典を包むのが基本です。

未成年や学生で収入がない場合は、子どもの名前の記載は必要ありません。ただ、子どもの学校関連のお葬式など、親の名前だけではご遺族に伝わらないような状況であれば、外袋には親の名前、中袋や別紙に子どもの名前とクラス名などを記入するとよいでしょう。

- お葬式には全員参列しますが、香典は連名にしてもよいでしょうか?

- 仲のよい友人同士でお葬式に参列するということはよくあります。その際、友人グループの連名で香典を包みたいと考えるかもしれません。しかし、連名での香典は代表者しか参列しない場合に用いる方法。参列できるのであれば、個別に包むのが香典のマナーです。

香典を連名で包む際は、個人の場合よりも1名あたりの金額が少額になるケースが多く、香典返しでご遺族に負担をかけることが考えられるからです。仲がよい友人グループでも、参列できる場合は個別に包んだほうがよいでしょう。

- 集金した紙幣をそのまま包んでも大丈夫ですか?

- 全員から集金した紙幣のままだと、千円札の束になってしまう可能性があります。一万円札や五千円札などに両替できる金額であれば、できるだけ金額が大きい紙幣に両替してから包むようにしましょう。

また、事前に用意していたという印象にならないよう、お通夜やお葬式には新札は使わないのがマナーです。だからといって、シワや汚れが目立つようなものもよくないので、紙幣は選ばなければなりません。手元に新札しかない場合は、一度半分に折って折り目をつけてから包みましょう。

- 香典の金額で注意することはありますか?

- 香典は「4」と「9」のつく金額をさけるのがマナーとされています。これは、「死」や「苦」を連想させる数字だからです。

1名あたりの金額を決めてから集金する場合、合計すると「4」や「9」がつく数字になってしまったということもあるため、そうならないように調整する必要があります。総額を決めてから人数割りするというのも、よい方法といえるでしょう。

- 誰も参列できないときは、どうすればよいですか?

- お葬式の日程と都合が合わなかったり、遠方すぎて訪問できなかったりする場合は、参列できずに香典を渡すことができません。その場合は、香典を郵送するとよいでしょう。

現金は普通郵便や宅配便では送ることを禁止されているため、必ず現金書留を利用します。郵便局の窓口で購入できる現金書留専用封筒を使い、中に香典袋を入れて送ります。香典とともに、お悔みの言葉と参列できないことのお詫びを記した手紙を同封すると、丁寧な印象になるでしょう。

また、郵送するタイミングも大切です。お葬式まで時間的な余裕があり、現金書留の受け取りが可能な葬儀会場の場合は、葬儀会場に送ります。間違いなくご遺族に届くよう、「○○家 ○○様」や「○○家 ご遺族様」のよう、宛名にしっかりと書いておきましょう。

お葬式に間に合うかわからない場合は、喪主のご自宅に送ることになります。お葬式が終わってもしばらくは忙しいので、1週間経ったころを目安に送りましょう。四十九日の前にはまた忙しくなるので、遅くても1ヵ月以内に送るようにしましょう。

まとめ

今回の記事では、香典を連名で包む際の別紙について紹介しました。下記のように、別紙の書き方や香典袋への入れ方など、押さえておきたいポイントがあります。

- 3名以上の連名の場合は別紙を用意する

- 白無地紙を使い、ボールペンなどで書いたり印刷してもよい

- 別紙には団体名と全員分の住所・氏名・金額を記入する

- 香典返しが不要な場合は別紙に記入する

- 記入した別紙は中袋に入れる

- 中袋には合計金額と代表者の住所・氏名を記入する

家族や職場の同僚、学生時代の友人たちなど、連名で香典を包む機会はあります。個人の香典に関するマナーはある程度知っていても、連名の場合のマナーは意外と知らないもの。

明細を記した別紙を作成することは、ご遺族にしっかりと情報を伝えるために必要なことです。気持ちよく香典を受け取っていただくために、マナーを守って対応しましょう。