一人でお葬式に参列したことがあっても、夫婦二人で参列するという際の香典のマナーはわからないことが多いのではないでしょうか?「金額は2人分用意した方がよいのか」「香典はどう書くべきなのか」いろいろと悩んでしまいますよね。

香典の金額やマナーについては複雑な部分があり、とても気をつかうところ。特に夫婦連名の時は、ひとりで香典を出す場合とは少し違いますので注意が必要です。

今回の記事では、香典のマナーや金額についての悩みをきちんと解決できるように、次の内容で解説いたします。

- 夫婦連名で香典出す時の具体的な金額

- 香典袋の名前の書き方・包み方

- 香典を渡す時のマナー

こちらのポイントをきちんと押さえることができれば、少ない金額や作法が分からず恥ずかしい思いする心配もありません。

夫婦連名の場合の金額は基本的に一人分の金額

夫婦連名の香典は「一人分の金額」が基本です。

一般的に香典は世帯単位とするのが基本。これは「慶弔事は家同士の関係」という慣習からきています。よって、夫婦連名の場合は同一世帯になるため「ひとつ(一人分)」の香典でよい、というわけです。

夫婦二人で一緒に参列するときは?

どちらか片方だけが参列する場合でも、夫婦二人で参列する場合でも香典の金額は変わりなく「一人分の金額」を包みましょう。

夫婦二人共に親交があった故人のお葬式では、個別に包みたくなる気持ちもあると思いますが、個別に包んでしまうと、香典返しなどでご遺族の負担を増やしてしまうこともあります。

夫婦連名で包む香典の具体的な金額相場

夫婦連名で包む香典の金額は、故人との関係・自分たちの年齢によって違います。一般的には「年齢が高くなるほど、故人との関係が親密なほど高額になる」傾向といえるでしょう。

香典は少なく包んだ場合、あとで追加して持っていくことは「不幸が重なる」を連想させるのでタブー。多すぎても相手に気をつかわせるので、適切な金額を包むことが大切なポイントになります。

夫婦の年齢別、故人との関係別に、具体的な金額の相場を記していますのでご参考にしてください。

両親・兄弟姉妹

自分や配偶者の両親のお葬式では、喪主やそれに準じる立場の時は香典を用意しなくてもよいですが、お葬式を取り扱う立場でない場合は香典を準備することもあります。

両親(相場は5~10万円)

| 自分達の年齢 | 香典相場 |

|---|---|

| 20代 | 5~10万円 |

| 30代 | 5~10万円 |

| 40代~ | 10万円~ |

兄弟姉妹(相場は3~5万円)

| 自分達の年齢 | 香典相場 |

|---|---|

| 20代 | 3~5万円 |

| 30代 | 3~5万円 |

| 40代~ | 5万円程度 |

祖父母・叔父・叔母

親族のお葬式の場合は1万円以上が相場になりますが、ほかの親族同士で話し合って包む金額を合わせるとよいでしょう。

祖父母(相場は1~1.5万円)

| 自分達の年齢 | 香典相場 |

|---|---|

| 20代 | 1万円 |

| 30代 | 1~3万円 |

| 40代~ | 3~5万円 |

おじおば・いとこ(相場は3,000~3万円)

| 自分達の年齢 | 香典相場 |

|---|---|

| 20代 | 3,000円 |

| 30代 | 3,000~1万円 |

| 40代~ | 1~3万円 |

会社関係

会社関係に出す香典の場合、基本的には夫婦二人の名前を書くようにしましょう。

ただし、夫や妻側のどちらかの職場で、夫婦で面識がない場合は個人として包みます。その際の金額は3,000~5,000円が相場ですが、周りの人との金額差が出ないように同僚と相談して包む金額を決めてください。

仕事関係やその親族(相場は3,000〜1万円)

| 自分達の年齢 | 香典相場 |

|---|---|

| 20代 | 3,000~5,000円 |

| 30代 | 5,000~1万円 |

| 40代~ | 5,000~1万円 |

上司(相場は5,000〜1万円)

| 自分達の年齢 | 香典相場 |

|---|---|

| 20代 | 3,000~5,000円 |

| 30代 | 5,000~1万円 |

| 40代~ | 5,000~1万円 |

友人・知人

友人や知人が亡くなった場合は5,000~1万円が相場となります。その家族であれば「友人との付き合いの深さ」や「家族との面識のあるなし」で判断することが多いようです。

友人・知人(相場は5,000〜1万円)

| 自分達の年齢 | 香典相場 |

|---|---|

| 20代 | 5,000円 |

| 30代 | 5,000~1万円 |

| 40代~ | 1万円 |

友人・知人の家族(相場は3,000〜5,000円)

| 自分達の年齢 | 香典相場 |

|---|---|

| 20代 | 3,000円 |

| 30代 | 3,000~5,000円 |

| 40代~ | 5,000円 |

夫婦連名の香典の書き方・包み方について

夫婦連名の香典の書き方には「夫の氏名」「夫婦連名」「夫の代理」の3つの場合があります。包み方については個人で参列する場合と同じです。

書き方

夫婦の香典の書き方も、基本的には個人で包む時と同じですが、名前の記入方法に注意が必要です。

ここでは名前の書き方について詳しく解説していきますので、香典袋全体の書き方について詳しく知りたい場合は「【徹底解説】これでもう迷わない!香典袋の正しい書き方まとめ!」をご参考にしてください。

不祝儀袋は、水引が「黒白」か「双銀」の結びきりのものを用意します。薄墨の筆ペンで、表書きは以下のように書きましょう。

- 基本的に仏式のお葬式であれば「御霊前」、浄土真宗ならは「御仏前」とする。

- 四十九日を過ぎると「御仏前」になる。

- 神道であれば「御玉串料」「御榊料」、キリスト教では「御花料」とする。

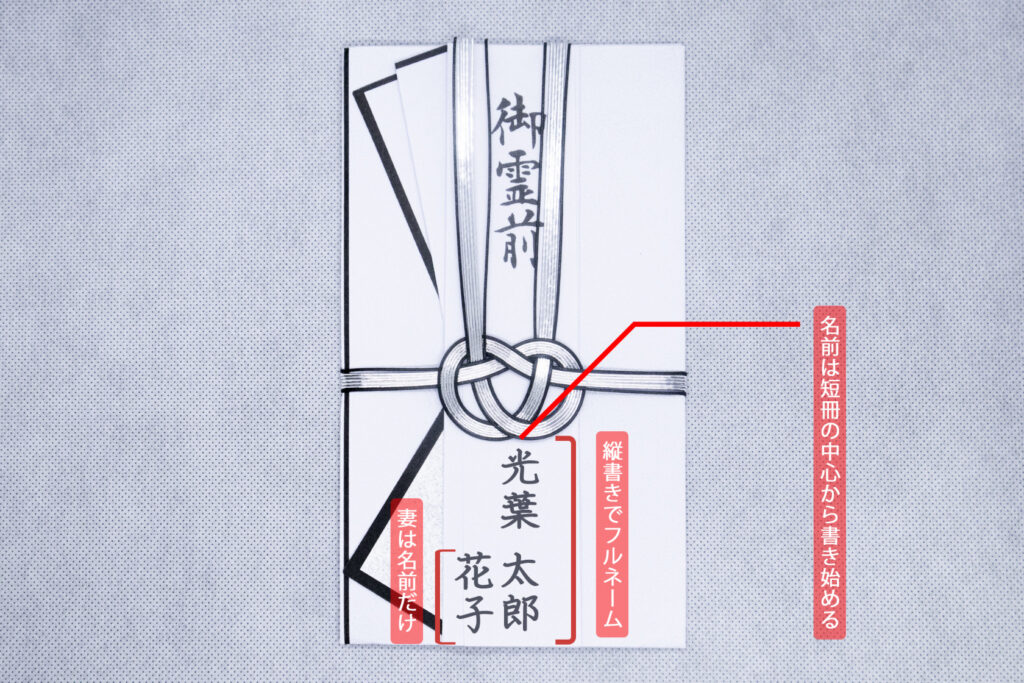

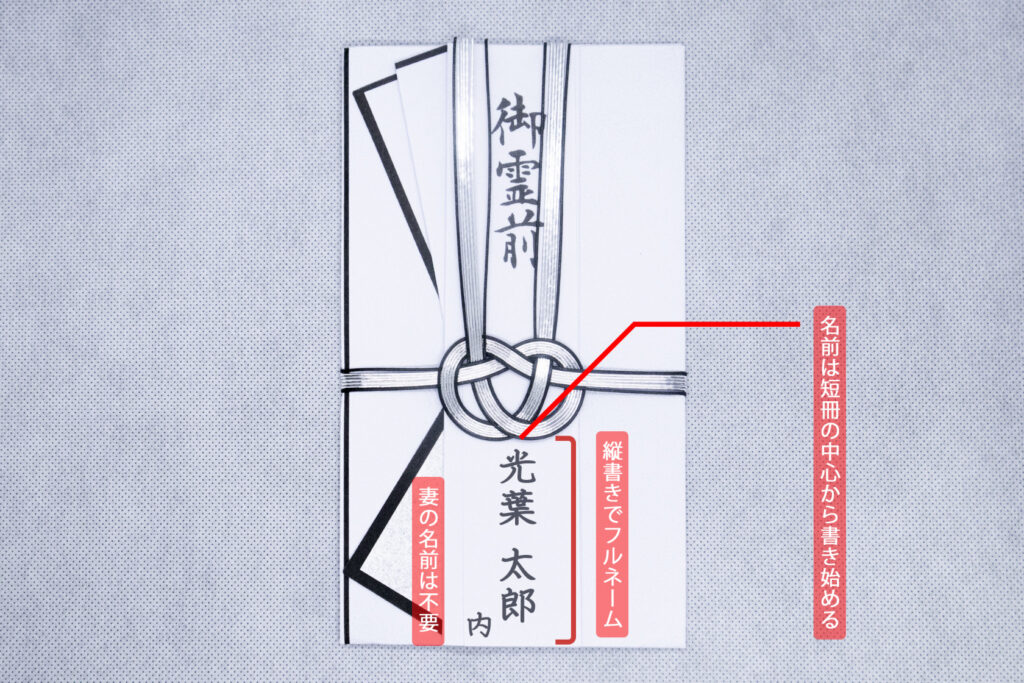

【基本】夫の氏名だけ書く

夫婦連名の香典の書き方は「夫の氏名だけ」を書くが基本。夫婦二人分の名前を書くのではなく、世帯主である夫の氏名だけを書きましょう。

【夫の面識がない場合】夫婦連名で書く

香典に書く名前は基本的には「夫の氏名だけ」ですが、夫が面識のない親族の場合などは「夫の氏名と妻の名前」を書きましょう。

香典の表書きは水引下に夫の氏名、その左側に妻の名前だけを記入します。

【夫の代理で参列する場合】夫の名前の横に「内」と記入

夫の親族・会社関係のお葬式などに、妻が代理で参列する場合は、夫の名前の横に「内」と小さく記入します。

この時「内」という文字には「妻が代理で参列した」という意味があるため、妻の名前を連名で記入する必要はありません。

包み方

香典の包み方は、夫婦の香典でも個人の香典でも変わりません。ここでは簡単にポイントだけご紹介します。

香典の包み方について、詳しく知りたい方は「香典の正しい包み方とは?お葬式の受付で恥をかかないための基本マナー」をご覧ください。

【ポイント1】新札は入れない

香典として包むお札に新札を使用すると、「不幸を予期していた」という意味になるため、新札やピン札などの綺麗なお札は使わないようにしましょう。

もし手元に新札しかない場合、縦か横にわざと折り目をつけて包むようにします。

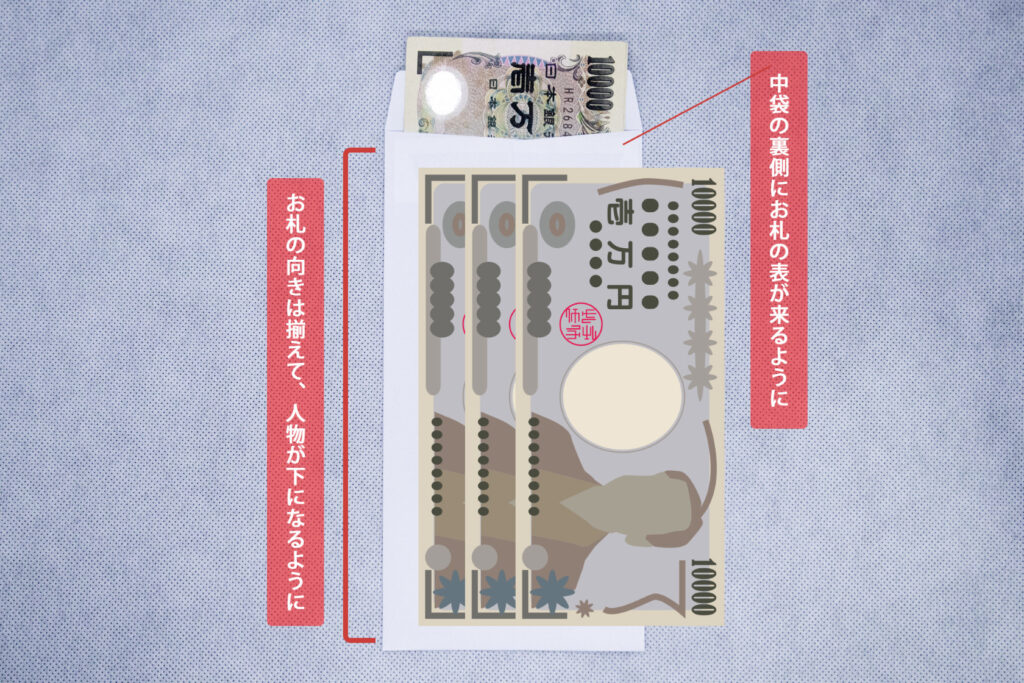

【ポイント2】お札の向きに注意する

お札には裏表があり、肖像画(人物の絵)が表。お札を包むときは、香典の中袋や外袋の裏側にお札の表面がくるように包みます。

このとき、人物が下になるようにしましょう。

人物を下にするのは、遺族が封筒から出した時に肖像画の顔を合わせないようにするためや、悲しみで顔を伏せるのような意味合いがあるからだといわれています。

※2枚以上の枚数の時は同じ向きにそろえる配慮をしましょう。

【ポイント3】外袋の包み方

お葬式やお通夜、法事などの弔事に持参する香典は、外袋(上包)が左びらきになるように包みます。

また、上下の折り返しは上面を下向きに折ることで、「悲しみでうつむいている」という意味合いを持たせます。

【ポイント4】袱紗(ふくさ)に包む

香典を持参するときは必ず袱紗に包んで持参します。

袱紗に包むことで「香典袋の汚れや折れの防止」をするだけではなく「気持ちを伝える」という意味もあります。

袱紗にはいくつかの種類がありますが、弔事の際は左開きで包むのがマナー。包むタイプの袱紗であれば「右・下・上・左」の順でおり、最後が左向きになるように包むます。

挟むタイプの場合は、左びらきの向きになるように香典を挟んでください。

香典を渡す時のマナー

香典は包むときにもたくさんのマナーがありますが、受付やご遺族に渡す際にも気をつけたいマナーがあります。せっかく正しく包んでいても、渡し方一つでマナーのない人だと思われてしまうこともありますので、参列前にしっかりと予習をしておきましょう。

妻と夫のどちらが渡す?

夫婦で参列する場合は、世帯主である「夫」が渡します。

2名以上の連名でお葬式に参列する場合は、代表者や故人に関係の深い人が香典を渡すのがふさわしいです。また、夫が参列できない場合は妻が代理となります。

受付での渡し方は個人で渡す場合と同じように、次のことに注意しましょう。

- 「この度は、ご愁傷様でございます」などとお悔やみの言葉を述べる

- 袱紗に包んだ香典を取り出して、袱紗の上にのせる

- 香典の向きは相手が見やすいように、反時計回りに回す

- 「心ばかりですがお納めください」と添えながら渡す

芳名帳の記帳の仕方

お葬式の受付には芳名帳と呼ばれる受付表が用意されています。

通常は芳名帳に夫の氏名だけを記帳しますが、夫婦二人で連名する場合は夫の氏名と左側に妻の名前を書きましょう。夫の代理であれば夫の氏名とその左側に「内」とします。

夫の氏名だけで遺族に分かるかどうか迷う時は、受付でどのように記帳するかを確認しましょう。「夫婦で出席いたしますが、記帳はどのようにしたらよいですか?」と聞いて、受付の指示に従います。

こうすれば、あとで遺族が芳名帳と香典の確認をする際に困らなくてすみます。

受付がないときは

自宅葬では受付がないことがほとんどで、家族葬でも受付を設けない時もあります。その際は次のようなやり方で渡すとよいでしょう。

遺族に直接渡す

受付と同じような作法で、お葬式や弔問時(お葬式の後に訪問すること)に遺族に直接渡します。

「お悔やみ申し上げます」などの言葉を述べ、袱紗から取り出します。相手の向き合わせて香典を反時計回りにし、ひと言添えて静かに差し出しましょう。

お悔やみの言葉には「お悔やみ申し上げます」「ご愁傷様でございます」などの決まったフレーズがあります。

「死」や「苦」などの不幸を連想させる言葉や「重ね重ね」「たびたび」などの(不幸が)重なる言葉を使わないように注意しましょう。

祭壇に供える

親族がお葬式の応対に追われている、悲しみに打ちひしがれているなどのように声をかけることがためらわれる時は、祭壇に供えます。

- 祭壇の遺影や故人に向かって一礼

- 袱紗から香典を取り出し、そのままの向き(自分の向き)で祭壇に供える

- お焼香をし、再び一礼

郵送で送るとき

遠方でお葬式に参加できない時や後日訃報を聞いた時など事情がある場合は、郵便で香典を送ることもできます。

その際は必ず、お悔やみ状を添えた「現金書留」にします。お悔やみ状は訃報を受けて参列できない時に、遺族に出す手紙です。

文面はお悔やみの言葉・弔問できない理由・弔問できないお詫び・遺族への励ましの言葉などを書き、時候のあいさつなどはいりません。

直接渡す時と同じように香典袋を書いてお金を包み、お悔やみ状と一緒に現金書留の封筒に入れて送りましょう。

夫婦連名の香典に関するよくあるご質問

- 夫婦でお葬式に参列する際、香典の金額を2万円包むのはどうでしょうか?

- 香典の金額が偶数であることは基本的にタブーです。

偶数が「割り切れる」ことから故人との縁が切れるという意味で避けるべき数字となっていますが、今は2万円を入れることはそれほど問題ないようです。ですが、どうしても迷うときは香典とお花代などで別に包んで偶数を避けるとよいでしょう。

- お花代を出した時の香典の金額はどうなりますか?

- お花代とは別に香典を夫婦でひとり分用意します。お花代を出したからといって、香典の金額が変わることはありません。

- お葬式や法事で会食が準備されています。香典の金額はいくら包めばよいですか?

- 会食代はひとり3,000~1万円なので、香典の金額に会食代人数分をプラスします。夫婦二人なら1~2万円上乗せするとよいでしょう。この場合も、香典の表書きは夫の名前だけを書きます。

- 自分たち夫婦と同居の子供と一緒に出席します。金額や香典の名前はどうしたらよいでしょうか?

- 同居の子供の場合、収入がある成人した子供であれば個人で香典を包みます。個人で出す親族の香典は1万円が相場となります。子供に収入がない場合は、ひと世帯1万円くらいを目安にして夫の名前で香典を出します。

- 妻の旧姓は書いてもよいでしょうか?

- 旧姓の方が親族に伝わりやすい場合は、旧姓を書いても構いません。

中袋があればの中袋表に書きます。書き方は、妻の名前の左横に小さく「旧姓 〇〇」と書きましょう。中袋がない場合は、香典袋の表に旧姓を書くとよいです。

まとめ

夫婦連名の参列は、香典は基本的には「一世帯でひとつ」を用意します。

夫婦で香典を出す時の金額の相場・書き方・包み方・渡し方について、以下のようにまとめました。

- 一人分の金額で、香典には夫の氏名のみ記入する

- 夫婦連名で書く場合は、夫の氏名の左側に妻の名前を書く。夫の代理の場合は夫の氏名の左側に「内」と記入する

- 香典の金額は夫婦の年齢が上がるほど故人との関係が深いほど、高くなる傾向にある

- 香典の包み方のポイントは4つ。①新札は入れない②お札の向きはそろえる③外袋は左開き下向きにする④袱紗に入れる

- 香典の渡し方で受付がない場合は遺族に直接渡すか祭壇に供える

- 郵便で送る際はお悔み状と一緒に現金書留で送る

香典は夫婦で3,000円など極端に金額が少ない場合は恥ずかしい思いをすることもありますし、相手に失礼な印象を与えることもありますので注意しましょう。

ぜひ、それぞれの項目を見直してしっかり確認することをおすすめします。